Wikibardig:Crue historique du Rhône de 2003 : Différence entre versions

| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||

''Image satellite de l’étendue des inondations de la crue du Rhône de 2003 (source SPOT image).'' | ''Image satellite de l’étendue des inondations de la crue du Rhône de 2003 (source SPOT image).'' | ||

| − | =Contexte météorologique= | + | ==Contexte météorologique== |

La crue du Rhône de décembre 2003 s'inscrit dans un contexte météorologique exceptionnel. | La crue du Rhône de décembre 2003 s'inscrit dans un contexte météorologique exceptionnel. | ||

| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||

=Description de l’inondation engendrée par la crue du Rhône= | =Description de l’inondation engendrée par la crue du Rhône= | ||

| − | ==Le pays d’Arles== | + | ===Le pays d’Arles=== |

Ce territoire est particulièrement exposé aux crues du Rhône, du fait de sa topographie très plate et peu élevée, la crue de décembre 2003 a engendré l’inondation des quartiers du Trébon et de Monplaisir sur la commune d’Arles. | Ce territoire est particulièrement exposé aux crues du Rhône, du fait de sa topographie très plate et peu élevée, la crue de décembre 2003 a engendré l’inondation des quartiers du Trébon et de Monplaisir sur la commune d’Arles. | ||

Version du 24 janvier 2019 à 10:39

Sommaire |

Au début du mois de décembre 2003, des pluies importantes ont frappé le sud de la France provoquant des inondations dans de nombreux territoires. L'ensemble du Sud-Est est touché. De nombreux cours d’eau sont en crue et sortent de leur lit.

Cet événement a engendré une crue exceptionnelle du Rhône en aval de Valence. Cette crue fait partie des trois plus fortes jamais connues depuis le 19ème siècle (avec celles de 1840 et 1856). Le 4 décembre, le Rhône gonfle et atteint des niveaux rarement observés jusqu'alors notamment à Beaucaire (12500 m3/s). Toutes les communes bordant le Rhône du Gard et des Bouche du Rhône, sont touchées par des débordements dommageables dont Avignon et Arles entre autres. La rupture des digues du Rhône situées en amont de la commune d’Arles a libéré plusieurs millions de mètres cubes d’eau qui ont envahi une zone étendue et notamment les quartiers du nord de la ville et la Camargue gardoise.

Comme le montre l’image satellitaire ci-dessous, une grande partie du delta du Rhône n'est qu'une vaste étendue d'eau, de nombreux villages et habitations sont coupés du monde. De très nombreuses personnes sont sinistrées et plus de 7 000 personnes sont évacuées.

Image satellite de l’étendue des inondations de la crue du Rhône de 2003 (source SPOT image).

Image satellite de l’étendue des inondations de la crue du Rhône de 2003 (source SPOT image).

Contexte météorologique

La crue du Rhône de décembre 2003 s'inscrit dans un contexte météorologique exceptionnel.

L’épisode pluvio-orageux déclencheur de l’événement est caractérisé par :

- Une durée temporelle longue (plus de 48h) ;

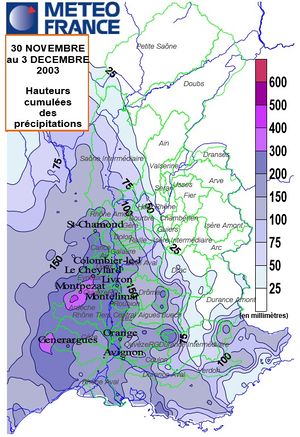

- Une intensité importante avec des cumuls des pluies pouvant aller du 30 novembre au 2 décembre en Ardèche : 393 mm à La Souche, 380 mm à Loubaresse, 367 mm à Barnas (voir carte ci-dessous).

- L’importance de la zone géographique concernée car l’événement est généralisé sur le quart sud-est de la France (voir carte ci-dessous) ;

Carte des hauteurs cumulées des précipitations du 30/11 au 3/12/03 (source Météo France).

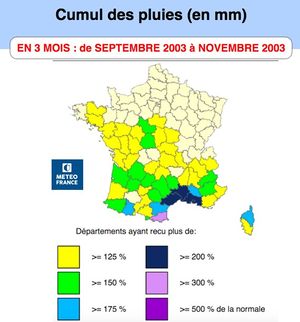

Avant cet épisode pluvieux, les sols et les « réserves » (barrages, Zec…) étaient déjà saturés d’eau par les nombreuses pluies précédentes selon le Centre Météorologique Interrégional d’Aix-en-Provence (CMIR).

Carte cumul des pluies (source Météo France)

Carte cumul des pluies (source Météo France)

S’étaient notamment produits 2 épisodes de précipitations de type Méditerranéen, les 15 et 16 novembre puis du 21 au 24 novembre 2003.

Ce phénomène typique de la zone méditerranéenne, comme son nom l’indique, conduit à des crues soudaines : l’équivalent de plusieurs mois de précipitations est enregistré en seulement quelques heures. Ces épisodes de pluies intenses sont liés à une perturbation issue de la collision entre des masses d'air froid situées au-dessus des terres et de l'air chaud saturé en humidité en provenance de la Méditerranée.

Description de l’inondation engendrée par la crue du Rhône

Le pays d’Arles

Ce territoire est particulièrement exposé aux crues du Rhône, du fait de sa topographie très plate et peu élevée, la crue de décembre 2003 a engendré l’inondation des quartiers du Trébon et de Monplaisir sur la commune d’Arles.

La crue débute le 1er décembre 2003 et atteint son pic à environ 12 500 m³/s le 4 décembre à 03h00 (Beaucaire). Entrainant de nombreuses inondations, elle est tout à fait remarquable, par :

- L’importance des débits atteints : environ 12500 m³/s à Beaucaire

- sa cinétique : entre le 1er et le 2 décembre, le Rhône est passé de 1 800 à 8 000 m3/s à Viviers et de 2 400 à 10 000 m3/s à Beaucaire en moins de 30 heures. Son gradient de montée a atteint à Beaucaire 200 m³/s en une heure.

Sa période de retour est estimée à plus de 200 ans. Au total, il est estimé que plus de 3.7 milliards de m³ d'eau se sont écoulés à Beaucaire entre le 1er et le 4 décembre.

Hydrogrammes (valeurs brutes) sources Analyse hydrologique crue 1-6 décembre 2003 (source rapport de crue CNR)

L’inondation du territoire Arlésien est due à la fois à une défaillance du système de protection contre les inondations implantées sur les rives du Rhône et à la topographie de la commune qui fait que 86 % du territoire communal Arlésien est située en zone inondable avec notamment une topographie de sa plaine qui entrave le ressuyage (Source : site de la ville d’Arles).

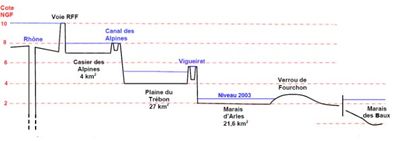

topographie du secteur Tarascon / Arles -www.contratcanal-comtat-et-mer.fr

Le 3 décembre vers 21h30, se produit une rupture par surverse des merlons de protection de deux des quatre trémies de la voie ferrée, au sud de la commune de Tarascon.

Rupture des cavaliers de protection de la trémie/ source PPRi d’Arles

Rupture des cavaliers de protection de la trémie/ source PPRi d’Arles

Le remblai de la voie ferrée est la seule protection dont dispose le quartier du Trébon au nord d'Arles. L’eau fait alors irruption à l'est de la voie ferrée, dans la partie nord de la commune d'Arles. Elle s'engouffre d'autant plus facilement que le Trébon (voir la figure ci-dessus), se situe à un niveau topographique de l’ordre de 4 m NGF alors que le quartier des Ségonnaux, à l'Ouest de la voie ferrée, se trouve à 6 m NGF. L’eau est piégée entre la voie ferrée à l'Ouest et le canal du Vigueirat à l'est (canal surélevé par rapport à la plaine). De plus l’eau ne pouvait s'évacuer que de façon partielle par les deux siphons d'évacuation (siphons de Flèche et de Quenin) qui sont alors défaillants : l'un s'était effondré et l'autre était partiellement obstrué.

Les quartiers situés au nord d'Arles (Zone Industrielle nord, Trébon et Monplaisir) sont occupés par des habitations individuelles et collectives, des zones d'activités ainsi que par des bâtiments et équipements publics (piscine, écoles et la prison). Ils ont été submergés par 16 millions de m³ d'eau environ (selon une estimation de la sous-préfecture), avec des hauteurs d'eau allant de 60 cm à 2 m et cela pendant 10-13 jours. Cette situation a entrainé notamment l’évacuation le 5 décembre de la prison d’Arles (194 détenus).

Vue aérienne d’Arles après l’inondation du 1-4 /12/2003 / www.arles-en-crue.com

Vue aérienne d’Arles après l’inondation du 1-4 /12/2003 / www.arles-en-crue.com

![]() Pour revenir au menu « Visite guidée »

Pour revenir au menu « Visite guidée »

Pour plus d'information sur l'auteur : Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR

Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique]. |

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS