Chambre à sable (HU) : Différence entre versions

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

''<u>Traduction anglaise</u> : Grit chamber'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Grit chamber'' | ||

| − | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 03/03/2022 |

Chambre située dans un système d’assainissement et destinée à piéger les particules les plus grossières transportées par l’écoulement ; on parle également de piège à sable ou de chambre de dessablement. | Chambre située dans un système d’assainissement et destinée à piéger les particules les plus grossières transportées par l’écoulement ; on parle également de piège à sable ou de chambre de dessablement. | ||

| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||

==Dimensionnement des chambres à sable== | ==Dimensionnement des chambres à sable== | ||

| − | Le dimensionnement des chambres à sable est généralement fait de façon très empirique en se fondant sur des sites équivalents. On peut cependant évaluer l'ordre de grandeur du volume nécessaire en utilisant la formule suivante : | + | Le dimensionnement des chambres à sable comporte deux volets : l'estimation du volume nécessaire et le choix des dimensions pour favoriser le dépôts des particules visées. |

| + | |||

| + | ===Estimation du volume nécessaire=== | ||

| + | |||

| + | L'estimation du volume nécessaire est généralement fait de façon très empirique en se fondant sur des sites équivalents (voire est imposée par l'espace disponible). On peut cependant évaluer l'ordre de grandeur du volume nécessaire en utilisant la formule suivante : | ||

| Ligne 33 : | Ligne 37 : | ||

* D : Durée souhaitée entre 2 curages (en jours) ; | * D : Durée souhaitée entre 2 curages (en jours) ; | ||

* r : pourcentage de temps où le débit atteint ou dépasse le débit de référence (sans dimension et en rapport de temps, c'est à dire entre 0 et 1). | * r : pourcentage de temps où le débit atteint ou dépasse le débit de référence (sans dimension et en rapport de temps, c'est à dire entre 0 et 1). | ||

| + | |||

| + | On peut également considérer un taux d’interception moyen de 5 à 10 kg/[[Equivalent habitant / EH (HU)|EH]]/an (Roux, ???). | ||

| + | |||

| + | ===Choix des dimensions et règles de conception=== | ||

| + | |||

| + | Le problème principal sur les réseaux unitaires réside dans la grande variabilité des débits qui se traduit par une grande variabilité des vitesses au droit de la chambre. Les dimensions doivent donc être choisies de façon à trouver le meilleur compromis entre le pouvoir de coupure (généralement de l'ordre de 200 μm) et la vitesse de non-réentrainement (qui ne doit pas dépasser 0,4 m/s). | ||

| + | |||

| + | Concernant le pouvoir de coupure, l'approche classique consiste à raisonner sur la charge hydraulique superficielle qui est égale au débit à traiter divisée par la surface de la chambre. Le memento de l'assainissement (ASTEE ) propose un ordre de grandeur de charge hydraulique superficielle de 50 à 60 m/h pour une coupure à 200 microns, ce qui correspond à une surface minimale de 0,06 m<sup>2</sup> par l/s traité. | ||

| + | |||

| + | Pour éviter le relargage des particules piégées lors des pluies générant un débit trop important pour limiter la vitesse à 0,4m/s dans la chambre, il est conseillé d'installer un by-pass qui peut de plus servir au moment du curage de la chambre. L'inconvénient de cette solution est que l'on ne peut alors plus intercepter les matériaux transportées pendant ces périodes qui sont pourtant celles qui en produisent le plus. Il est également nécessaire de bien travailler la géométrie de la chambre pour éviter des cheminements préférentiels (mise en place de déflecteurs, de pans coupés etc.). Les outils actuels de CFD permettent une modélisation a priori des champs de vitesses. | ||

==Entretien et exploitation== | ==Entretien et exploitation== | ||

| − | Le curage d'une chambre de dessablement s'effectue généralement par le dessus par aspiration ou à l'aide d'un godet. Cette opération occasionnant une gêne en milieu urbain, il est souhaitable de n'avoir à intervenir que quelques fois par an (de 1 à 4 fois | + | Le curage d'une chambre de dessablement s'effectue généralement par le dessus par aspiration ou à l'aide d'un godet. Cette opération occasionnant une gêne en milieu urbain, il est souhaitable de n'avoir à intervenir que quelques fois par an (de 1 à 4 fois), et de concevoir des accès et un curage faciles. Les volumes de sables et boues retenus peuvent varier, selon la taille des ouvrages, de quelques mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes. La surveillance de l'ouvrage et l'extraction des dépôts présentant des dangers : risques de noyade, ou plus fréquemment, de dégagement de [[Sulfure d'hydrogène / H2S (HU)|sulfure d’hydrogène]], des équipements de sécurité sont nécessaires : aérations, banquettes, mains courantes, chaînes de protection. |

| + | |||

| + | Il est également nécessaire de mettre en place un suivi du remplissage des chambres pour optimiser leurs curages. Le suivi des tonnages interannuels extraits permet également de vérifier leur bon fonctionnement et au besoin d'en améliorer le réglage. | ||

Version du 3 mars 2022 à 11:18

Traduction anglaise : Grit chamber

Dernière mise à jour : 03/03/2022

Chambre située dans un système d’assainissement et destinée à piéger les particules les plus grossières transportées par l’écoulement ; on parle également de piège à sable ou de chambre de dessablement.

Sommaire |

Utilisation des chambres à sable

Les chambres à sable sont généralement installées sur les réseaux unitaires à l'amont des portions de réseau sensible à l'ensablement. Elles sont destinées à préserver la capacité du réseau, à faciliter l'extraction des sables et à rendre cette opération moins coûteuse. On trouve également des chambres à sables à l'entrée d'équipements particuliers tels que les stations de pompage.

Nota : on parle plutôt de "dessableur" pour les ouvrages ayant une fonction voisine installés à l'entrée des stations d'épuration.

Principes de fonctionnement et conception des ouvrages

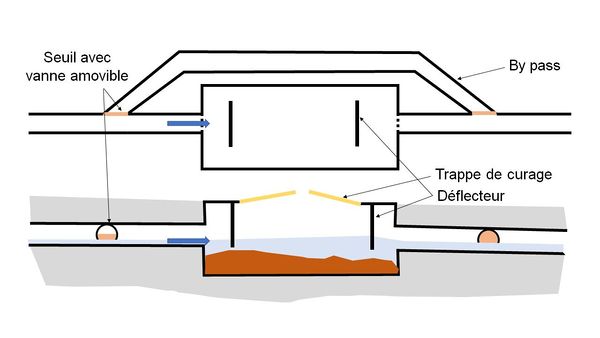

Les chambres à sable traditionnelles sont généralement installées dans l'axe de la conduite, leur radier étant situé plus bas que le radier de la conduite. Dans la chambre à sable, l'effluent est ralenti en utilisant une configuration géométrique appropriée associée à la surprofondeur : élargissement brusque, plots ou déflecteurs, ou encore barrage établissant une retenue (figure 1). L'objectif est de ramener la vitesse à une valeur inférieure à 0,60 m/s (voire 0,30 m/s) pour permettre la décantation des particules. Cette vitesse doit être aussi constante que possible quel que soit le débit pour éviter les remises en suspension.

Différentes formes de chambres existent, même si la plupart sont rectangulaires. Les chambres peuvent être simples ou doubles. Dans ce dernier cas, recommandé sur les réseaux unitaires, un caisson reste en service pendant le curage du second. Dans le cas d'une chambre simple, un by-pass est cependant nécessaire (figure 1).

Dimensionnement des chambres à sable

Le dimensionnement des chambres à sable comporte deux volets : l'estimation du volume nécessaire et le choix des dimensions pour favoriser le dépôts des particules visées.

Estimation du volume nécessaire

L'estimation du volume nécessaire est généralement fait de façon très empirique en se fondant sur des sites équivalents (voire est imposée par l'espace disponible). On peut cependant évaluer l'ordre de grandeur du volume nécessaire en utilisant la formule suivante :

Avec :

- V : volume de stockage nécessaire pour la chambre (m3) ;

- C : concentration moyenne en sable et gravier dans l'écoulement pendant les périodes de pluie (en kg/m3 ou g/L) (généralement de l'ordre de 1) ;

- Q : débit de référence pendant les périodes de pluie (m3/h) ;

- D : Durée souhaitée entre 2 curages (en jours) ;

- r : pourcentage de temps où le débit atteint ou dépasse le débit de référence (sans dimension et en rapport de temps, c'est à dire entre 0 et 1).

On peut également considérer un taux d’interception moyen de 5 à 10 kg/EH/an (Roux, ???).

Choix des dimensions et règles de conception

Le problème principal sur les réseaux unitaires réside dans la grande variabilité des débits qui se traduit par une grande variabilité des vitesses au droit de la chambre. Les dimensions doivent donc être choisies de façon à trouver le meilleur compromis entre le pouvoir de coupure (généralement de l'ordre de 200 μm) et la vitesse de non-réentrainement (qui ne doit pas dépasser 0,4 m/s).

Concernant le pouvoir de coupure, l'approche classique consiste à raisonner sur la charge hydraulique superficielle qui est égale au débit à traiter divisée par la surface de la chambre. Le memento de l'assainissement (ASTEE ) propose un ordre de grandeur de charge hydraulique superficielle de 50 à 60 m/h pour une coupure à 200 microns, ce qui correspond à une surface minimale de 0,06 m2 par l/s traité.

Pour éviter le relargage des particules piégées lors des pluies générant un débit trop important pour limiter la vitesse à 0,4m/s dans la chambre, il est conseillé d'installer un by-pass qui peut de plus servir au moment du curage de la chambre. L'inconvénient de cette solution est que l'on ne peut alors plus intercepter les matériaux transportées pendant ces périodes qui sont pourtant celles qui en produisent le plus. Il est également nécessaire de bien travailler la géométrie de la chambre pour éviter des cheminements préférentiels (mise en place de déflecteurs, de pans coupés etc.). Les outils actuels de CFD permettent une modélisation a priori des champs de vitesses.

Entretien et exploitation

Le curage d'une chambre de dessablement s'effectue généralement par le dessus par aspiration ou à l'aide d'un godet. Cette opération occasionnant une gêne en milieu urbain, il est souhaitable de n'avoir à intervenir que quelques fois par an (de 1 à 4 fois), et de concevoir des accès et un curage faciles. Les volumes de sables et boues retenus peuvent varier, selon la taille des ouvrages, de quelques mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes. La surveillance de l'ouvrage et l'extraction des dépôts présentant des dangers : risques de noyade, ou plus fréquemment, de dégagement de sulfure d’hydrogène, des équipements de sécurité sont nécessaires : aérations, banquettes, mains courantes, chaînes de protection.

Il est également nécessaire de mettre en place un suivi du remplissage des chambres pour optimiser leurs curages. Le suivi des tonnages interannuels extraits permet également de vérifier leur bon fonctionnement et au besoin d'en améliorer le réglage.

Inconvénients des chambres à sable traditionnelles et évolution technologique

Les dépôts observés dans les chambres à sable traditionnelles sont formés des matériaux transportés par charriage sur le fond, mais également, du fait de leur conception, de matériaux plus fins, en suspension, et dont la vitesse de chute assez élevée permet la décantation rapide. Or ces matériaux fins transportés en suspension contiennent souvent une fraction organique fermentescible importante, à l'origine de nuisances olfactives et de risques de dégagement de gaz toxiques (sulfure d'hydrogène en particulier), alors même qu'ils ne contribuent que peu aux dépôts dans les collecteurs.

Depuis la fin du XXème siècle, on préconise donc plutôt l'utilisation de pièges à charriage qui ne ralentissent pas l'écoulement (Laplace et Félouzis, 1007). Ces ouvrages ont une capacité d'interception des sables et des graviers au moins aussi bonne que les chambres à sable classique, tout en maintenant les matières en suspension dans l'écoulement de façon à les amener jusqu'à la station d'épuration.

Bibliographie :

- Laplace, D., Félouzis, L. (1997) : Le piège à charriage, une technique innovante pour l’entretien des réseaux d’assainissement ; TSM ; N°9 ; 6 p.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS