Massif enterré (HU) : Différence entre versions

(→Historique) |

|||

| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||

===Historique=== | ===Historique=== | ||

| − | + | La mise en place de massifs enterrés a sans doute été faite de façon assez systématique dans beaucoup de situations, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Du fait de la diversité des | |

==Fonctions et cobénéfices== | ==Fonctions et cobénéfices== | ||

Version du 9 mars 2023 à 12:19

Traduction anglaise : underground blanket

Dernière mise à jour : 09/03/2023

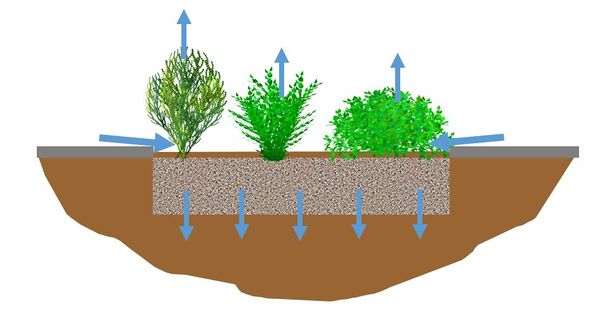

Dispositif ponctuel permettent le stockage provisoire de l'eau dans une ou plusieurs couche(s) de matériaux de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur située sous la surface du sol et le plus souvent végétalisé.

On parle également de Massif terre-pierre, Tranchée de Stockholm, Arbre de pluie, Massif végétalisé, Massif filtrant (même si ce terme prête à confusion avec un dispositif utilisé pour traiter les eaux usées), etc.

Sommaire |

Généralités

Principes et variantes

Sur le plan pratique l'objectif consiste à mettre en place un sol artificiel bien adapté pour le stockage de l'eau. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un "ouvrage" et un massif enterré ne gêne en général pas la circulation de l'eau depuis la surface vers la nappe phréatique. Il est cependant possible de mettre en place une couche étanche au dessous du massif dans le but de faciliter la conserver l'eau pour la végétation.

Le matériau de stockage est généralement constitué de graviers, de concassés ou de tout autre matériau perméable ayant une grande quantité de vides interstitiels (porosité comprise entre 0,1 et 0,3) ; il est souvent associé à de la terre végétale (mélange terre-pierre). Si le volume d'eau à stocker est important, il est également possible d'utiliser une structure alvéolaire ultralégère sur une partie du massif.

Les solutions de ce type sont issues de deux approches différentes qui sont progressivement en train de converger :

- une approche hydrologique consistant à mettre en place un volume tampon permettant de stocker provisoirement l'eau en attendant de l'infiltrer ; cette approche est techniquement identique à celle des structures réservoirs, excepté le fait que le massif enterré est installé sous une surface de pleine terre ; l'objectif principal est alors de diminuer le ruissellement urbain ;

- une approche visant à mieux intégrer les arbres dans le milieu urbain en leur mettant davantage d'eau à disposition et en facilitant les échanges gazeux dans le sol.

De ce fait on trouve un grand nombre de variantes en termes :

- de position : sous une pelouse, sous une place, en bordure de trottoirs, etc. ;

- de forme (rapport longueur sur largeur) : massifs ponctuels par exemple associés à des arbres individuels (arbre de pluie), linéaires assimilables à des tranchées (tranchées de Stockholm), ou couvrant une surface importante ;

- d'extension verticale : leur épaisseur peut varier de quelques dizaines de centimètres à plus d'un mètre et leur limite supérieure peut affleurer le sol où être recouverte par exemple par une couche de terre végétale ;

- de couverture, qui peut être en partie minérale, en particulier dans le cas des arbres d'alignement en bordure de voirie ;

- de nature de végétalisation : pelouse, arbustes, arbres de hautes tiges.

Un massif enterré se distingue cependant d’un puits ou d’une tranchée de stockage-infiltration par le fait que sa forme est plus ramassée avec un allongement (rapport longueur/largeur) réduit et que sa profondeur plus faible. Pour cette raison on considère que l’infiltration (dans le cas d’un ouvrage infiltrant) se fait par le fond et non par les parois latérales.

illustrations à mettre

L'alimentation en eau se fait le plus souvent directement par ruissellement et par infiltration de surface. L'utilisation de drains est généralement inutile du fait de la forte porosité du matériau. La vidange du massif se fait par infiltration et par évapotranspiration (voir § "fonctions et cobénéfices").

Historique

La mise en place de massifs enterrés a sans doute été faite de façon assez systématique dans beaucoup de situations, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Du fait de la diversité des

Fonctions et cobénéfices

Conception

Mode de fonctionnement

Principes de dimensionnement

Réalisation / impacts négatifs potentiels et précautions à prendre

Vie de l’ouvrage

Bibliographie :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS