Massif enterré (HU) : Différence entre versions

(→Conception) |

|||

| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||

==Conception== | ==Conception== | ||

| − | + | ===Conception générale=== | |

| − | + | Les massifs enterrés peuvent prendre des formes très variées et nécessiter des efforts de conception très différents. Une couche de matériaux à forte porosité placée juste sous la couche de terre végétale qui supporte la pelouse ne nécessite qu'un calcul hydrologique basique pour déterminer son épaisseur. A l'opposé la mise en place d'un alignement d'arbre dans une tranchée de Stockholm en bordure d'une voirie va imposer une approche interdisciplinaire et au minimum la coopération des aménageurs avec les hydrologues et les services en charge des espaces verts. La profondeur et les dimensions latérales du massif dépendent en effet du volume de stockage nécessaire et conditionne le choix des espèces végétales qui elle même déterminent la quantité d'eau susceptible d'être évapotranspirée ; le tout devant être pris en compte dans le plan masse et déterminant la qualité de l'aménagement. | |

| + | Selon les points de vue, cette contrainte peut être perçue comme un inconvénient ou comme un élément de progrès vers des villes plus agréables à vivre... | ||

| + | ===Principes de dimensionnement et choix des dimensions=== | ||

| − | + | On trouvera dans le guide | |

| − | + | ||

| − | + | ||

==Réalisation / impacts négatifs potentiels et précautions à prendre== | ==Réalisation / impacts négatifs potentiels et précautions à prendre== | ||

Version du 11 avril 2023 à 10:08

Traduction anglaise : underground blanket

mot en chantier

Dernière mise à jour : 11/04/2023

Dispositif ponctuel permettent le stockage provisoire de l'eau dans une ou plusieurs couche(s) de matériaux de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur située sous la surface du sol et le plus souvent végétalisé.

On parle également de Massif terre-pierre, Tranchée de Stockholm, Fosse de Stockholm, Arbre de pluie, Massif végétalisé, Massif drainant, Massif filtrant (même si ce terme prête à confusion avec un dispositif utilisé pour traiter les eaux usées), etc.

Nota : On utilise parfois le terme de massif pour parler de façon générique de tout ou partie d'un dispositif enterré constitué d’une structure granulaire à forte porosité ; ce terme regroupe alors des ouvrages variés : tranchées ou puits comblés, structures réservoirs, chaussées à structure réservoir, etc. (voir par exemple : jesuishesbignon.be ou www.eaux-pluviales-poledream.org).

Sommaire |

Généralités

Principes et variantes

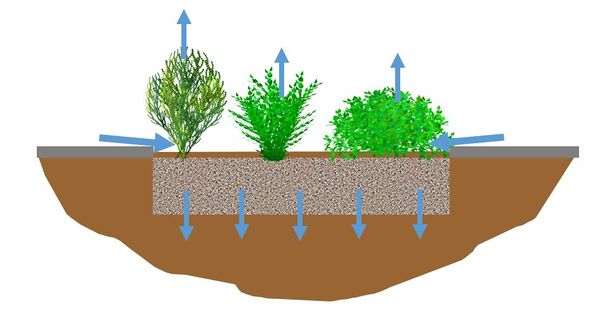

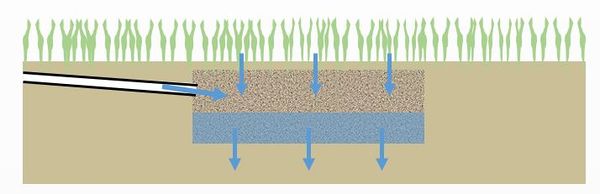

Sur le plan pratique cette solution consiste simplement à mettre en place un sol artificiel bien adapté pour le stockage de l'eau. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un "ouvrage" et un massif enterré ne gêne en général pas la circulation de l'eau depuis la surface vers la nappe phréatique. Il est cependant possible de mettre en place une couche étanche au dessous du massif dans le but de mieux conserver l'eau pour la végétation.

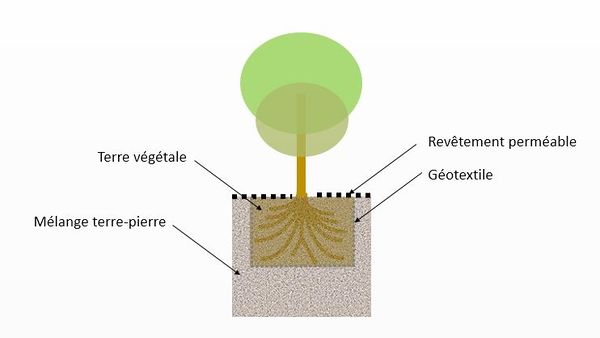

Le matériau de stockage est généralement constitué de graviers, de galets, de concassés ou de tout autre matériau perméable ayant une grande quantité de vides interstitiels (porosité comprise entre 0,1 et 0,3) ; il est souvent associé à de la terre végétale (mélange terre-pierre) pour favoriser la croissance des plantes. Si le volume d'eau à stocker est important, il est également possible d'utiliser une structure alvéolaire ultralégère sur une partie du massif.

Les solutions de ce type sont issues de deux approches différentes qui sont progressivement en train de converger :

- une approche hydrologique consistant à "améliorer" le sol de façon à permettre la mise en place d'un volume tampon capable de stocker provisoirement l'eau en attendant de la transférer dans les couches plus profondes ; cette approche est techniquement identique à celle des structures réservoirs, excepté le fait que le massif enterré est installé sous une surface de pleine terre ; l'objectif principal est alors de diminuer le ruissellement urbain ;

- une approche visant à mieux intégrer les arbres dans le milieu urbain en leur mettant davantage d'eau à disposition et en facilitant les échanges gazeux dans le sol.

Du fait de cette double approche on trouve un grand nombre de variantes en termes :

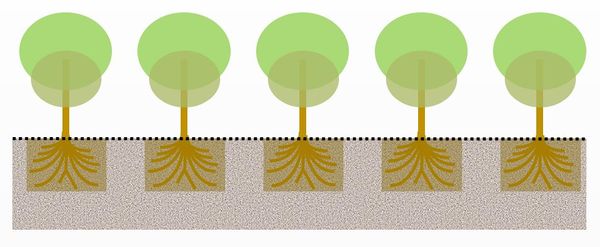

- de position : sous une pelouse (figure 2), sous une place, en bordure de trottoirs, etc. ;

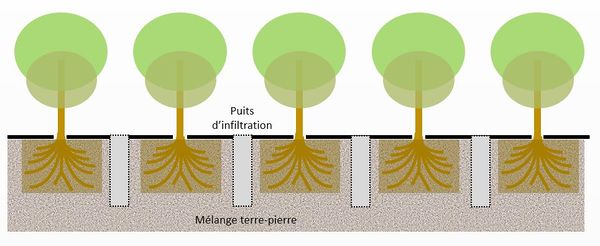

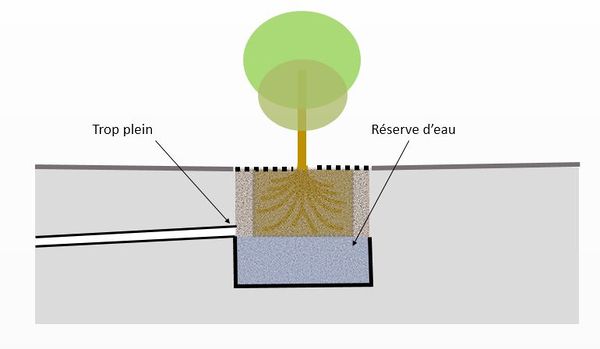

- de forme (rapport longueur sur largeur) : massifs ponctuels, par exemple associés à des fosses d'arbres individuelles (arbre de pluie, fosse de Stockholm : figure 3), massifs linéaires assimilables à des tranchées (tranchées de Stockholm : figure 4), ou couvrant une surface importante ;

- d'extension verticale : leur épaisseur peut varier de quelques dizaines de centimètres à plus d'un mètre et leur limite supérieure peut affleurer le sol où être recouverte, par exemple, par une couche de terre végétale ;

- de couverture, qui peut être en partie minérale, par exemple dans le cas d'un massif linéaire associé à des arbres d'alignement en bordure de voirie (notion de trottoir suspendu, figure 5) ;

- de nature de végétalisation : pelouse, arbustes, arbres de hautes tiges.

Un massif enterré se distingue cependant d’un puits ou d’une tranchée de stockage-infiltration par le fait que sa forme est plus ramassée avec un allongement (rapport longueur/largeur) réduit et que sa profondeur est plus faible. Pour cette raison on considère que l’infiltration se fait principalement par le fond et non par les parois latérales (voir § "dimensionnement").

L'alimentation en eau se fait le plus souvent directement par ruissellement et par infiltration de surface, éventuellement par une conduite ou un autre ouvrage (noue, tranchée) (figure 2). L'utilisation de drains est généralement inutile du fait de la forte porosité du matériau. On utilise parfois des puits d'infiltration pour introduire l'eau dans le massif lorsqu'une partie de la couverture est minérale et imperméable (figure 5).

Le plus souvent la vidange du massif se fait essentiellement par infiltration et par évapotranspiration (massif infiltrant). Un trop plein (ou un dispositif de vidange à débit contrôlé) peut cependant être installé dans le cas où la capacité d'infiltration du sol support est faible (massif stockant ou drainant) (figure 6).

Le développement de dispositifs visant à la fois le contrôle du ruissellement et une meilleure gestion de la végétation urbaine conduit de plus en plus à privilégier l'évapotranspiration (voir § "Cobénéfices"), y compris en rendant étanche le fond du massif de façon à constituer une réserve d'eau (figure 6).

Historique

La mise en place de massifs enterrés a sans doute été faite de façon assez fréquente dans beaucoup de situations, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Cependant, comme il n'y a généralement pas eu d'approche rationalisée et décrite de ces démarches, il est extrêmement difficile de trouver des éléments historiques sur l'utilisation de cette solution, en particulier dans sa dimension hydrologique. D'ailleurs les massifs enterrés n'ont été identifiés comme une solution spécifique que récemment. Par exemple ils ne sont pas cités dans le premier ouvrage français de référence sur les techniques alternatives (Azzout et al., 1994), pas plus que dans la plupart des guides techniques produits par de nombreuses collectivités.

Concernant l'approche associée à l'intégration des arbres dans le milieu urbain, les choses sont un peu plus claires. Le principe dit de Stockholm visant à combiner des objectifs d’arborisation et de gestion des eaux pluviales a été imaginé par Björn Embrén au tout début du XXIème siècle. Les idées de départ se sont progressivement développées en améliorant la composition du substrat (mélange terre-pierre), le choix des essences végétales, les règles de dimensionnement des fosses et tranchées, etc. Restée au départ relativement confidentielle, en particulier chez les hydrologues urbains, cette approche permet aujourd'hui, dans de nombreuses collectivités, de développer des coopérations fructueuses entre différents services (espaces verts, aménagement urbain, assainissement, etc.). Depuis 2014 il existe un guide traduit en français qui détaille la façon de conduire les projets et les bénéfices que l'on peut en attendre (TDAG, 2014).

Fonctions et cobénéfices

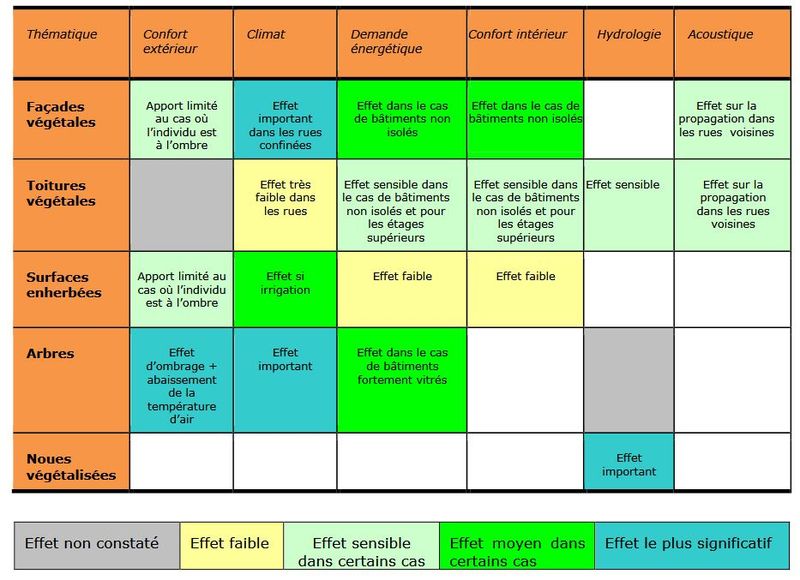

Le principal intérêt des massifs enterrés est d'optimiser l'utilisation de l'eau de pluie pour la végétation urbaine. En dehors des dimensions paysagères liées à la présence d'une végétation en meilleure santé car bénéficiant de plus d'eau, cette solution constitue un moyen efficace de lutte contre les ilots de chaleur urbains. En effet l'évapotranspiration de l'eau par la végétation absorbe de la chaleur et contribue à réduire la température de l'air. Le gain est local (sous et à proximité immédiate de la zone végétalisée), mais peut aussi se fait également ressentir à l'échelle du quartier voire de la ville. Cette question a en particulier été étudiée par le projet VedDUD qui a en particulier mis en évidence que l'utilisation d'arbres pour végétaliser la ville constituait le moyen le plus efficace en termes bioclimatique (voir le tableau de la figure ).

Un point important mis en avant par cette étude est que "l’impact climatique du végétal dépend en partie de l’eau que peuvent utiliser les plantes. Sans eau, elles n’ont qu’une fonction d’ombrage, tant qu’elles peuvent se maintenir en vie." Ce n'est donc pas la végétation seule qui climatise la ville c'est l'association de la végétation avec des quantités importantes d'eau.

Sur le plan hydrologique, les massifs enterrés constituent une solution particulièrement intéressante lorsque l'on veut limiter les volumes d'eau infiltrée profondément dans le sol, par exemple dans le cas de présence de gypse.

Conception

Conception générale

Les massifs enterrés peuvent prendre des formes très variées et nécessiter des efforts de conception très différents. Une couche de matériaux à forte porosité placée juste sous la couche de terre végétale qui supporte la pelouse ne nécessite qu'un calcul hydrologique basique pour déterminer son épaisseur. A l'opposé la mise en place d'un alignement d'arbre dans une tranchée de Stockholm en bordure d'une voirie va imposer une approche interdisciplinaire et au minimum la coopération des aménageurs avec les hydrologues et les services en charge des espaces verts. La profondeur et les dimensions latérales du massif dépendent en effet du volume de stockage nécessaire et conditionne le choix des espèces végétales qui elle même déterminent la quantité d'eau susceptible d'être évapotranspirée ; le tout devant être pris en compte dans le plan masse et déterminant la qualité de l'aménagement.

Selon les points de vue, cette contrainte peut être perçue comme un inconvénient ou comme un élément de progrès vers des villes plus agréables à vivre...

Principes de dimensionnement et choix des dimensions

On trouvera dans le guide

Réalisation / impacts négatifs potentiels et précautions à prendre

Vie de l’ouvrage

L'une des questions souvent soulevées est celle de la sensibilité de la végétation aux sels de déverglaçage.

Bibliographie :

- Azzout, Y., Barraud, S., Cres, F.N., Alfakih, E. (1994) : Techniques alternatives en assainissement pluvial - Choix, conception, réalisation et entretien ; ed. Tec et Doc ; Lavoisier ; Paris.

- https://sfa-asso.fr

- Chancibault, K., Bozonnet, E., Calmet, I., Lemonsu, A., Musy, M., Rodriguez, F., Redon, E., Bernard, JU., De Munck, C. (2017) : Régulation thermique et gestion des eaux pluviales par les arbres en ville : projet VegDUD et autres projets ; présentation powerpoint ; disponible sur sfa-asso.fr

- Musy, M., Bozonnet, E., Briottet, X., Gutleben, C., Lagouarde, J.P., Launeau, P., Lemonsu, A., Maro, D., Rodriguez, F., Sabre, M. (2015) : Rapport final Projet ANR- 09-VILL-0007 VegDUD Programme Villes Durables 2009. [Rapport

de recherche] IRSTV FR CNRS 2488 ; disponible sur : https://hal.science/hal-01188804/file/RapportScientifiqueDetailleVegDUD.pdf.

Pour en savoir plus :

- TDAG (2014) : Arbres en milieu urbain : Guide de mise en œuvre ; Trees Design Action Group ; 168 p., traduit et diffusé en France par VAL'HOR (Interprofession française de l’horticulture) ; disponible sur www.tdag.org.uk

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS