Modèle à réservoir (HU) : Différence entre versions

(→Fonctionnement des modèles à réservoir) |

|||

| (12 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

''<u>Traduction anglaise</u> : Reservoir model'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Reservoir model'' | ||

| − | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 23/05/2024 |

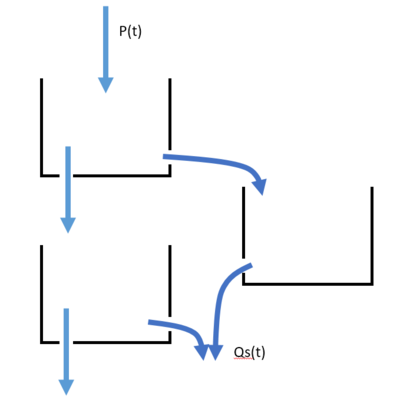

| − | Famille de [[Modèle | + | Famille de [[Modèle hydrologique (HU)|modèles hydrologiques]], de type [[Modèle conceptuel (HU)|conceptuel]], généralement destinés à simuler la transformation pluie-débit sur un bassin versant ; le principe de base de ces modèles consiste à imaginer le système comme un ensemble plus ou moins compliqué de réservoirs débitant les uns dans les autres et supposés représenter les différents compartiments hydrologiques du bassin versant (''figure 1''). |

| − | [[File: | + | [[File:modèle_réservoir.PNG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : Exemple de modèle à réservoir capable de produire un hydrogramme à la sortie du bassin versant (<math>Qs(t)</math>), en fonction de la pluie en entrée (<math>P(t)</math>), en représentant à la fois la production et le transfert.''</center>]] |

==Fonctionnement des modèles à réservoir== | ==Fonctionnement des modèles à réservoir== | ||

Chacun des réservoirs constituant le modèle est régi par trois équations : | Chacun des réservoirs constituant le modèle est régi par trois équations : | ||

| − | * une [[Equation de conservation (HU)|équation de conservation]] | + | * une [[Equation de conservation (HU)|équation de conservation]] : |

| − | + | ||

| − | + | ||

| − | Il est également possible de simplifier cette représentation en écrivant directement l'équation de stockage en fonction des débits entrants et sortants (et éventuellement du temps) | + | |

| + | <center><math>\frac{dV_s(t)}{dt} = Q_e(t) – Q_s(t)\quad(1)</math></center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | * une équation de stockage reliant le volume stocké dans le réservoir au niveau de remplissage de ce dernier : | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center><math>V_s(t) = f(H(t))\quad(2)</math></center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | * une ou plusieurs équations de vidange reliant le débit de sortie vers l'aval ou vers un autre réservoir au niveau de remplissage et/ou à un autre paramètre (par exemple au temps, à l'[[Evapotranspiration (HU)|évapotranspiration]], etc.), par exemple : | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center><math>Q_s(t) = g(H(t))\quad(3)</math></center> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | Avec : | ||

| + | * <math>V_s(t)</math> : volume stocké à l’instant <math>t</math> ; | ||

| + | * <math>Q_s(t)</math> : débit à l’exutoire à l’instant <math>t</math> ; | ||

| + | * <math>Q_e(t)</math> : débit entrant à l'instant <math>t</math> ; | ||

| + | * <math>H(t)</math> : Hauteur d'eau dans le réservoir à l’instant <math>t</math>. | ||

| + | |||

| + | Il est également possible de simplifier cette représentation en écrivant directement l'équation de stockage en fonction des débits entrants et sortants (et éventuellement du temps) : | ||

| + | |||

| + | |||

| + | <center><math>V_s(t) = f(Q_e(t), Q_s(t), t)\quad(4)</math></center> | ||

==Intérêt et limites des modèles réservoirs== | ==Intérêt et limites des modèles réservoirs== | ||

| − | Parmi les modèles à réservoir, le plus utilisé en hydrologie urbaine figure le [[Réservoir linéaire (modèle du) (HU)|modèle du réservoir linéaire]]. Ce modèle très simple est constitué d'un seul réservoir. Des modèles plus complexes sont souvent mis en œuvre en hydrologie générale. | + | Les modèles à réservoir permettent de représenter à la fois la [[Fonction de production et fonction de transfert (HU)|fonction de production]] (les pertes étant représentées par une vidange spécifique) et la fonction de transfert. |

| + | |||

| + | Parmi les modèles à réservoir, le plus utilisé en hydrologie urbaine figure le [[Réservoir linéaire (modèle du) (HU)|modèle du réservoir linéaire]]. Ce modèle très simple est constitué d'un seul réservoir et ne représente que le transfert. | ||

| + | |||

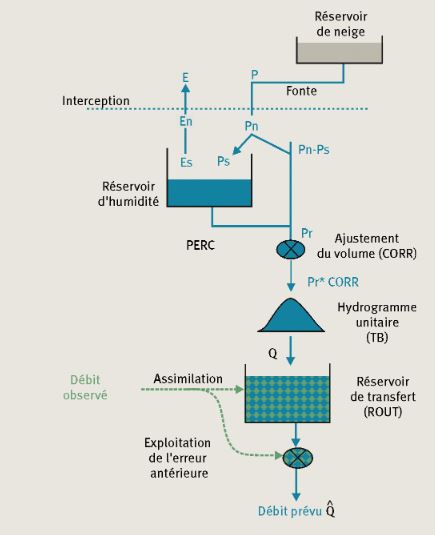

| + | Des modèles plus complexes sont souvent mis en œuvre en hydrologie générale, par exemple dans la vaste famille des [[GR (modèles) (HU)|modèles GR]] (voir ''figure 2''). Leur simplicité permet de les utiliser pour des simulations continues et leur structure permet de coupler facilement des modèles fonctionnant à des pas de temps différents. Par exemple un modèle fonctionnant au pas de temps journalier peut permettre de connaître l'état de remplissage des réservoirs susceptibles de servir de condition initiale à un modèle fonctionnant à un pas de temps horaire (voire plus court) pour simuler plus précisément la période de crue. | ||

| + | |||

| + | |||

| + | [[File:grp2.JPG|500px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> :Le [[GRP (HU)|modèle GRP]] est un modèle simple à réservoir utilisé pour la prévision des crues (E : [[Evapotranspiration potentielle / ETP (HU)|évapotranspiration potentielle]] ; P : pluie ; Q : débit ; CORR (-) : facteur de correction des pluies nettes ; TB (h) : temps de base de l’[[Hydrogramme unitaire instantané / HUI (HU)|hydrogramme unitaire]] ; ROUT (mm) : capacité du réservoir de transfert ; les autres lettres représentent des variables internes) ; <u>Source</u> : Lilas ''et al'' (2012).''</center>]] | ||

| + | |||

| + | Des plates-formes intégrées permettent facilement de construire des modèles spécifiques constitués de différents réservoirs et capables de représenter un grand nombre d'ouvrages et/ou de phénomènes (par exemple la plate-forme [[Hydrobox (HU)|Hydrobox]] développée au laboratoire DEEP de l'INSA de Lyon). | ||

| − | Il est important de noter que même si ces modèles fournissent une image facile à visualiser et sont souvent pertinents et efficaces, ils ne constituent cependant que des modèles de comportement des bassins versants. En particulier | + | Il est important de noter que même si ces modèles fournissent une image facile à visualiser et sont souvent pertinents et efficaces, ils ne constituent cependant que des modèles de comportement des bassins versants. En particulier les réservoirs utilisés ne correspondent généralement pas à des objets réels. |

| − | <u> | + | <u>Bibliographie</u> : |

| + | * Lilas, D., Perrin, C. , Andréassian, V., Coron, L., Peschard, J., Ansart, P., Furusho, C., Loumagne, C., Berthet, L. (2012) : Mise au point d’un modèle de prévision des crues sur le bassin versant de l’Orgeval ; Sciences Eaux & Territoires Cahier spécial n°03 ; pp10-15 ; téléchargeable sur : http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/Mise_au_point_dun_modele_de_prevision_des_crues_sur_le_bassin_versant_de_lOrgeval.pdf | ||

[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||

| + | [[Catégorie:Logiciels_et_outils_(HU)]] | ||

[[Catégorie:Modélisation_de_la_transformation_pluie-débit_(HU)]] | [[Catégorie:Modélisation_de_la_transformation_pluie-débit_(HU)]] | ||

Version actuelle en date du 23 mai 2024 à 15:00

Traduction anglaise : Reservoir model

Dernière mise à jour : 23/05/2024

Famille de modèles hydrologiques, de type conceptuel, généralement destinés à simuler la transformation pluie-débit sur un bassin versant ; le principe de base de ces modèles consiste à imaginer le système comme un ensemble plus ou moins compliqué de réservoirs débitant les uns dans les autres et supposés représenter les différents compartiments hydrologiques du bassin versant (figure 1).

[modifier] Fonctionnement des modèles à réservoir

Chacun des réservoirs constituant le modèle est régi par trois équations :

- une équation de conservation :

- une équation de stockage reliant le volume stocké dans le réservoir au niveau de remplissage de ce dernier :

- une ou plusieurs équations de vidange reliant le débit de sortie vers l'aval ou vers un autre réservoir au niveau de remplissage et/ou à un autre paramètre (par exemple au temps, à l'évapotranspiration, etc.), par exemple :

Avec :

- $ V_s(t) $ : volume stocké à l’instant $ t $ ;

- $ Q_s(t) $ : débit à l’exutoire à l’instant $ t $ ;

- $ Q_e(t) $ : débit entrant à l'instant $ t $ ;

- $ H(t) $ : Hauteur d'eau dans le réservoir à l’instant $ t $.

Il est également possible de simplifier cette représentation en écrivant directement l'équation de stockage en fonction des débits entrants et sortants (et éventuellement du temps) :

[modifier] Intérêt et limites des modèles réservoirs

Les modèles à réservoir permettent de représenter à la fois la fonction de production (les pertes étant représentées par une vidange spécifique) et la fonction de transfert.

Parmi les modèles à réservoir, le plus utilisé en hydrologie urbaine figure le modèle du réservoir linéaire. Ce modèle très simple est constitué d'un seul réservoir et ne représente que le transfert.

Des modèles plus complexes sont souvent mis en œuvre en hydrologie générale, par exemple dans la vaste famille des modèles GR (voir figure 2). Leur simplicité permet de les utiliser pour des simulations continues et leur structure permet de coupler facilement des modèles fonctionnant à des pas de temps différents. Par exemple un modèle fonctionnant au pas de temps journalier peut permettre de connaître l'état de remplissage des réservoirs susceptibles de servir de condition initiale à un modèle fonctionnant à un pas de temps horaire (voire plus court) pour simuler plus précisément la période de crue.

Des plates-formes intégrées permettent facilement de construire des modèles spécifiques constitués de différents réservoirs et capables de représenter un grand nombre d'ouvrages et/ou de phénomènes (par exemple la plate-forme Hydrobox développée au laboratoire DEEP de l'INSA de Lyon).

Il est important de noter que même si ces modèles fournissent une image facile à visualiser et sont souvent pertinents et efficaces, ils ne constituent cependant que des modèles de comportement des bassins versants. En particulier les réservoirs utilisés ne correspondent généralement pas à des objets réels.

Bibliographie :

- Lilas, D., Perrin, C. , Andréassian, V., Coron, L., Peschard, J., Ansart, P., Furusho, C., Loumagne, C., Berthet, L. (2012) : Mise au point d’un modèle de prévision des crues sur le bassin versant de l’Orgeval ; Sciences Eaux & Territoires Cahier spécial n°03 ; pp10-15 ; téléchargeable sur : http://www.set-revue.fr/sites/default/files/articles/pdf/Mise_au_point_dun_modele_de_prevision_des_crues_sur_le_bassin_versant_de_lOrgeval.pdf

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS