Wikigeotech:L'eau dans les sols : Différence entre versions

| (8 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| − | + | L'eau contenue dans un sol ou une roche est présente sous différentes formes<ref name=A>P. Delage et Y.J. Cui. L'eau dans les sols non saturés. Techniques de l'ingénieur, traité Construction. Doc. C304-1</ref> y compris sous forme vapeur. En dehors de cette dernière forme, on distingue traditionnellement l'eau de constitution, l'eau liée et l'eau libre. | |

| − | L'eau contenue dans un sol ou une roche est présente sous différentes formes | + | * '''L'eau de constitution''' correspond à des molécules d'eau inextricables de la constitution chimique des masses minérales du sol. |

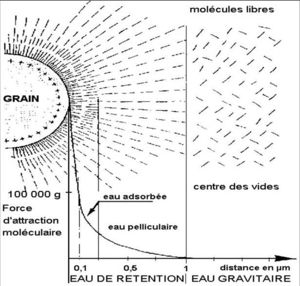

| − | * L'eau de constitution correspond à des molécules d'eau inextricables de la constitution chimique des masses minérales du sol. | + | * '''L'eau liée''' est fixée à la surface des grains du sols par des forces d'attraction moléculaire. Elle comprend une eau dite "hygroscopique" ou aussi '''"eau adsorbée"''', adhérant directement au grain et ne pouvant être extraite que par dessiccation ou un vide poussé, et une '''eau dite "pelliculaire"''' adhérant à l'eau hygroscopique (voir figure 1) qui peut se déplacer à la surface des grains et peut être extraite par centrifugation. L'eau liée ne peut se déplacer sous l'effet de la gravité et ne transmet pas les pressions hydrostatiques. On considère généralement que les forces d'attraction moléculaire qui maintiennent les molécules d'eau liées deviennent négligeables au-delà de 0,4 µm<ref name=B>M. Rat et H. Josseaume. 1970. Rappel des notions fondamentales. Bull. Liaison des Laboratoires Routiers. N° spécial "Hydraulique des sols". Avril 1970" </ref>. |

| − | * L'eau liée est fixée à la surface des grains du sols par des forces d'attraction moléculaire. Elle comprend une eau dite "hygroscopique" ou aussi "adsorbée", adhérant directement au grain et ne pouvant être extraite que par dessiccation ou un vide poussé, et une eau dite "pelliculaire" adhérant à l'eau hygroscopique (voir figure | + | [[File:eau de retention.jpg|left|300px|thumb|figure 1 : relation entre la force exercée sur l'eau par la particule et les terminologies utilisées pour qualifier l'aptitude de l'eau à s'évacuer]]<br /> |

| − | * L'eau capillaire est soumise aux forces de tension se développant au contact de l'eau et de l'air et à l'action de la gravité. Sous l'action de ces deux forces, elle s'élève au-dessus de la surface d'une nappe libre pour former une frange capillaire, qui contient une zone saturée et une zone de saturation croissante. L'épaisseur de la frange capillaire varie en raison inverse de la granulométrie, de quelques centimètres dans les graviers à plusieurs mètres dans les limons. Elle peut être partiellement extraite par gravité et transmet les pressions. | + | <br /> |

| − | [[File:eau capillaire.jpg| | + | <br /> |

| − | * L'eau libre est soumise uniquement à la gravité et s'écoule librement dans le substratum sous l'action de champs de pesanteur ou de différences de pression. | + | '''L'eau libre''' également qualifiée d''''interstitielle''' occupe la porosité du sol ou de la roche et comprend : |

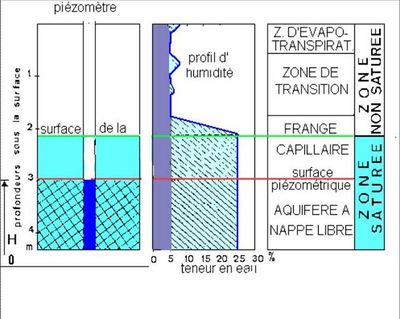

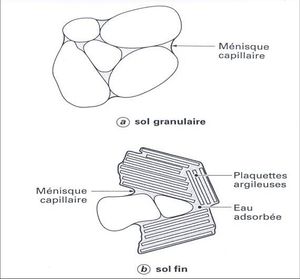

| + | * '''L'eau capillaire''' est soumise aux forces de tension se développant au contact de l'eau et de l'air et à l'action de la gravité. Sous l'action de ces deux forces, elle s'élève au-dessus de la surface d'une nappe libre pour former une frange capillaire, qui contient une zone saturée et une zone de saturation croissante. L'épaisseur de la frange capillaire varie en raison inverse de la granulométrie, de quelques centimètres dans les graviers à plusieurs mètres dans les limons. Elle peut être partiellement extraite par gravité et transmet les pressions. | ||

| + | [[File:eau capillaire.jpg|300px|thumb|figure 2 :représentation schématique d'un sol non saturé<ref name=A/>. L'eau capillaire dans un sol granulaire (a) est en quantité moindre que dans un sol argileux (b)]] | ||

| + | * '''L'eau libre''' est soumise uniquement à la gravité et s'écoule librement dans le substratum sous l'action de champs de pesanteur ou de différences de pression. | ||

L'eau joue un rôle capital dans les problématiques associées à tout projet d'infrastructure linéaire, les terrassements, la stabilité des ouvrages et plus largement l'intégration du projet dans son Environnement.<br /> | L'eau joue un rôle capital dans les problématiques associées à tout projet d'infrastructure linéaire, les terrassements, la stabilité des ouvrages et plus largement l'intégration du projet dans son Environnement.<br /> | ||

| − | [[File:eau dans le sol.jpg|400px|thumb|figure 3 : l'eau entoure les particules du sol. | + | [[File:eau dans le sol.jpg|400px|thumb|figure 3 : l'eau entoure les particules du sol<ref name=A/>. Représentation du début de la pénétration de l'air dans un sol granulaire, d'après Childs, 1926). On passe progressivement de l'état saturé (1) à l'état non saturé (5). Le rayon du ménisque capillaire se réduit progressivement]] |

L'interaction de l'eau avec les sols et les roches est indissociable des nombreuses problématiques géotechniques. La connaissance et la caractérisation des conditions hydrogéologiques sont indispensables aux différentes phases de la conception des projets. Toute étude d'infrastructure doit ainsi comprendre une étude hydrogéologique, pour définir l'impact environnemental du projet et avoir une connaissance précise des mécanismes qui régissent les mouvements de l'eau présents dans les sols. <br /> | L'interaction de l'eau avec les sols et les roches est indissociable des nombreuses problématiques géotechniques. La connaissance et la caractérisation des conditions hydrogéologiques sont indispensables aux différentes phases de la conception des projets. Toute étude d'infrastructure doit ainsi comprendre une étude hydrogéologique, pour définir l'impact environnemental du projet et avoir une connaissance précise des mécanismes qui régissent les mouvements de l'eau présents dans les sols. <br /> | ||

| Ligne 18 : | Ligne 21 : | ||

== Les nappes == | == Les nappes == | ||

| − | Une nappe aquifère est une accumulation d’eau dans un milieu poreux ou une roche fissurée. <br /> | + | Une nappe aquifère est une accumulation d’eau dans un milieu poreux ou une roche fissurée<ref name=B/>. <br /> |

Cette eau est retenue par une formation imperméable (ou seulement moins perméable) appelée mur de la nappe. Généralement, la composante verticale du gradient hydraulique étant très faible, il s’ensuit que la charge ne varie pas sur une verticale. Le niveau d’eau dans un piézomètre est donc indépendant de la position sur la verticale de son extrémité. Le lieu géométrique de ce niveau est la surface piézométrique.<br /> | Cette eau est retenue par une formation imperméable (ou seulement moins perméable) appelée mur de la nappe. Généralement, la composante verticale du gradient hydraulique étant très faible, il s’ensuit que la charge ne varie pas sur une verticale. Le niveau d’eau dans un piézomètre est donc indépendant de la position sur la verticale de son extrémité. Le lieu géométrique de ce niveau est la surface piézométrique.<br /> | ||

| Ligne 26 : | Ligne 29 : | ||

La figure 4 synthétise les principaux objets et termes associés aux nappes. | La figure 4 synthétise les principaux objets et termes associés aux nappes. | ||

La nappe phréatique est la première nappe libre rencontrée sous la surface topographique. C'est la nappe qui alimente les puits ; c'est aussi souvent celle qui est le plus directement en contact avec les projets d'infrastructures. | La nappe phréatique est la première nappe libre rencontrée sous la surface topographique. C'est la nappe qui alimente les puits ; c'est aussi souvent celle qui est le plus directement en contact avec les projets d'infrastructures. | ||

| + | |||

| + | == Références == | ||

| + | <references/> | ||

[[Catégorie:Infrastructures_et_environnement|{{PAGENAME}}]] | [[Catégorie:Infrastructures_et_environnement|{{PAGENAME}}]] | ||

Version actuelle en date du 6 juillet 2016 à 14:57

L'eau contenue dans un sol ou une roche est présente sous différentes formes[1] y compris sous forme vapeur. En dehors de cette dernière forme, on distingue traditionnellement l'eau de constitution, l'eau liée et l'eau libre.

- L'eau de constitution correspond à des molécules d'eau inextricables de la constitution chimique des masses minérales du sol.

- L'eau liée est fixée à la surface des grains du sols par des forces d'attraction moléculaire. Elle comprend une eau dite "hygroscopique" ou aussi "eau adsorbée", adhérant directement au grain et ne pouvant être extraite que par dessiccation ou un vide poussé, et une eau dite "pelliculaire" adhérant à l'eau hygroscopique (voir figure 1) qui peut se déplacer à la surface des grains et peut être extraite par centrifugation. L'eau liée ne peut se déplacer sous l'effet de la gravité et ne transmet pas les pressions hydrostatiques. On considère généralement que les forces d'attraction moléculaire qui maintiennent les molécules d'eau liées deviennent négligeables au-delà de 0,4 µm[2].

L'eau libre également qualifiée d'interstitielle occupe la porosité du sol ou de la roche et comprend :

- L'eau capillaire est soumise aux forces de tension se développant au contact de l'eau et de l'air et à l'action de la gravité. Sous l'action de ces deux forces, elle s'élève au-dessus de la surface d'une nappe libre pour former une frange capillaire, qui contient une zone saturée et une zone de saturation croissante. L'épaisseur de la frange capillaire varie en raison inverse de la granulométrie, de quelques centimètres dans les graviers à plusieurs mètres dans les limons. Elle peut être partiellement extraite par gravité et transmet les pressions.

- L'eau libre est soumise uniquement à la gravité et s'écoule librement dans le substratum sous l'action de champs de pesanteur ou de différences de pression.

L'eau joue un rôle capital dans les problématiques associées à tout projet d'infrastructure linéaire, les terrassements, la stabilité des ouvrages et plus largement l'intégration du projet dans son Environnement.

L'interaction de l'eau avec les sols et les roches est indissociable des nombreuses problématiques géotechniques. La connaissance et la caractérisation des conditions hydrogéologiques sont indispensables aux différentes phases de la conception des projets. Toute étude d'infrastructure doit ainsi comprendre une étude hydrogéologique, pour définir l'impact environnemental du projet et avoir une connaissance précise des mécanismes qui régissent les mouvements de l'eau présents dans les sols.

Le comportement de l'eau dans les sols doit être abordé aux travers de deux disciplines :

- l'hydrogéologie étudie la pénétration et l'accumulation des eaux superficielles dans les terrains, dans l'optique du géologue, et l'importance et la position des réserves ainsi constituées ;

- l'hydraulique souterraine s'intéresse aux lois qui régissent la circulation de l'eau dans les terrains. Elle constitue une application de l'hydraulique classique, destinée à quantifier les phénomènes décrits en hydrogéologie et notamment à calculer les débits à attendre des ouvrages d'exhaure (rabattement de nappe, drainage par tranchées ou drains subhorizontaux etc...).

L'eau est un milieu fortement réglementé. Les problématiques techniques traitées en géotechnique doivent également être envisagées au regard des contextes réglementaires et législatifs associés, tels que la Loi sur l'Eau, la Directive Cadre Européenne etc ….

[modifier] Les nappes

Une nappe aquifère est une accumulation d’eau dans un milieu poreux ou une roche fissurée[2].

Cette eau est retenue par une formation imperméable (ou seulement moins perméable) appelée mur de la nappe. Généralement, la composante verticale du gradient hydraulique étant très faible, il s’ensuit que la charge ne varie pas sur une verticale. Le niveau d’eau dans un piézomètre est donc indépendant de la position sur la verticale de son extrémité. Le lieu géométrique de ce niveau est la surface piézométrique.

Si la surface piézométrique se trouve dans la formation perméable, la nappe est libre. La surface piézométrique définit alors la surface de la nappe. Au-dessus de la surface piézométrique, le terrain est saturé, sur une certaine hauteur, par l’eau capillaire (fig. 4). Si la surface piézométrique se trouve au-dessus ou dans la formation imperméable, qui recouvre la formation perméable, la nappe est captive. La formation imperméable est appelée « toit de la nappe » .

La figure 4 synthétise les principaux objets et termes associés aux nappes. La nappe phréatique est la première nappe libre rencontrée sous la surface topographique. C'est la nappe qui alimente les puits ; c'est aussi souvent celle qui est le plus directement en contact avec les projets d'infrastructures.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS