Wikigeotech:Teneur en eau : Différence entre versions

(→L’analyse thermogravimétrique) |

(→Les méthodes normalisées) |

||

| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||

Il existe deux autres normes permettant de mesurer la teneur en eau d’un matériau. La norme NF P94-049-1 (Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes) et la norme NF P94-049-2 (Méthode à la plaque chauffante ou panneaux rayonnants), sont deux normes couramment pratiquée en terrassement et notamment en contrôle de chantier.<br /> | Il existe deux autres normes permettant de mesurer la teneur en eau d’un matériau. La norme NF P94-049-1 (Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes) et la norme NF P94-049-2 (Méthode à la plaque chauffante ou panneaux rayonnants), sont deux normes couramment pratiquée en terrassement et notamment en contrôle de chantier.<br /> | ||

| − | [[File:teneur eau plaque juin 07.jpg| | + | [[File:teneur eau plaque juin 07.jpg|200px|thumb|mesure de la teneur en eau sur un chantier, méthode à la plaque chauffante]][[File:labo chantier micro-onde.jpg|200px|thumb|baraque de chantier - le micro-onde est utilisé pour mesurer les teneurs en eau selon la méthode normalisée]]<br /> |

| + | <br /> | ||

| + | <br /> | ||

| + | <br /> | ||

| + | <br /> | ||

=== Autres méthodes de mesure === | === Autres méthodes de mesure === | ||

Version du 14 février 2014 à 20:21

Sommaire |

Généralités

La mesure de la teneur en eau d’un sol, d’un granulat ou d’un matériau de façon plus générale est une action des plus courantes en géotechnique et également des plus fondamentales. Cette valeur permet en effet d’exprimer beaucoup d’autres valeurs en les ramenant à une expression de masse sèche. La teneur en eau d’un matériau est variable dans le temps et dépend de nombreux facteurs.

Expression de la teneur en eau

La teneur en eau d’un matériau correspond à la masse d’eau d’un échantillon ramenée à la masse sèche. Elle s’exprime en pourcent et il s’agit d’une teneur en eau pondérale. La mesure s’effectue par séchage conventionnellement par évaporation de l’eau dite libre du matériau, ce qui correspond à l’eau qui s’évapore à une température supérieure à 100°C.

$ W = mw/ms * 100 = (mh - ms)/ms * 100 $

Avec :

- W = expression de la teneur en eau en %

- mw = masse d’eau évaporée

- ms = masse du matériau sec

- mh = masse du matériau humide

Les méthodes normalisées

Par convention, la teneur en eau se mesure à l’étuve chauffée à 105°C (figure). Lorsque les matériaux sont fragiles (cas des vases, des tourbes, de certaines argiles) on peut effectuer la mesure à des températures inférieures à 105°C mais le temps d’évaporation est plus long. En général, il est recommandé de se caler à 50°C dans ces cas précis. Si on chauffe le matériau à des températures supérieures à 105°C, on élimine l’eau libre à 105°C puis au-delà jusqu’à 200°C environ l’eau liée ou piégée et finalement certaines fractions minérales par évaporation (par exemple, entre 350°C et 600/650°C, déshydroxylation des minéraux argileux, vers 750°C décarbonatation de la calcite, etc...)La norme NF P94-050 est actuellement la norme de référence en France pour effectuer cet essai.

Il existe deux autres normes permettant de mesurer la teneur en eau d’un matériau. La norme NF P94-049-1 (Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes) et la norme NF P94-049-2 (Méthode à la plaque chauffante ou panneaux rayonnants), sont deux normes couramment pratiquée en terrassement et notamment en contrôle de chantier.

Autres méthodes de mesure

L’analyse thermogravimétrique

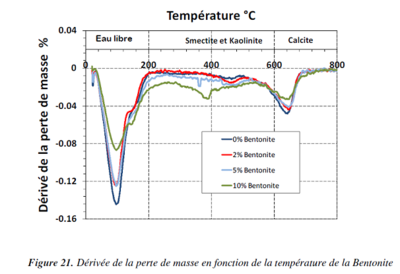

Cet essai consiste à mesurer la perte de masse d’un échantillon soumis à une température croissante jusqu’à 800°C. Selon les températures et les pertes de masses correspondantes, on pourra déterminer les espèces présentes et quantifier leur existence.La figure illustre une courbe obtenue sur une bentonite traitée à 0, 2, 5 et 10% de chaux vive (résultat ANR TerDOUEST – résultats du CRMD)

Mesure de la teneur en eau in situ

Il existe des moyens d'évaluer la teneur en eau en place. En général on fait appel à des capteurs (sondes TDR) ou des sondes nucléaires.

Sondes TDR

La méthode TDR (Time Domain Reflectometry) donne des mesures de teneur en eau volumique du sol en s’appuyant sur les propriétés diélectriques de ce dernier. L’appareillage utilisé est constitué de guides d’ondes ainsi que d’un multitrase qui va émettre un signal électromagnétique et recevoir ce signal une fois réfléchi. Le temps de propagation de ces ondes permet de définir la permittivité relative du sol et donc indirectement sa teneur en eau volumique (Étalonnage « universel » de Topp et Al.) Lorsque les sondes sont connectées au multitrase, ce dernier indique la permittivité mesurée ainsi que la teneur en eau eau volumique calculée.

Sonde neutron-neutron

(à compléter)

Teneur en eau naturelle du matériau

On appelle teneur en eau naturelle (Wnat) d’un matériau la teneur en eau mesurée immédiatement après un prélèvement en place et qui correspond à la teneur en eau au moment ou le prélèvement a été effectué. Ceci nécessite de prendre des précautions afin de ne pas modifier la quantité d’eau présente dans le sol, ni par le moyen de prélèvement, ni par le moyen de conservation de l’échantillon.

Ainsi, il est connu que le carottage ne permet pas de mesurer la teneur en eau naturelle d’un échantillon car la méthode nécessite l’utilisation d’un fluide (eau, boue) susceptible de pénétrer dans l’échantillon. Seul le carottage triple enveloppe permet de préserver le plus possible l’intégrité de l’échantillon grâce à un prélèvement sous gaine qui permet d’éviter le contact entre le fluide de forage et le matériau.

Les méthodes de conservation de la teneur en eau les plus efficaces et les plus couramment appliquées consistent à :

- mettre l’échantillon en sac étanche fermé hermétiquement (figure). Cette pratique est courante lors des sondages à la pelle mécanique ou à la tarière, avec des échantillons remaniés ;

- enrober l’échantillon de papier paraffiné (figure). Ceci est réalisé après une opération de carottage simple ou double enveloppe ;

- enrober l’échantillon de papier cellophane et de papier aluminium également après une opération de carottage simple enveloppe ou double enveloppe.

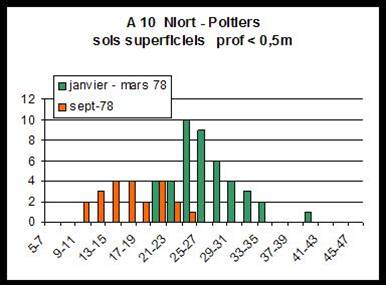

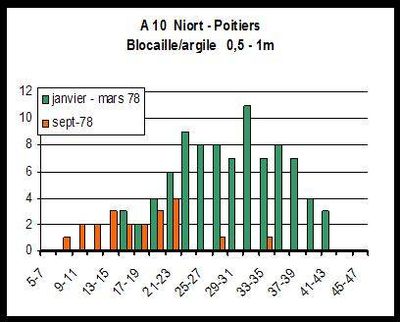

La teneur en eau naturelle évolue dans le temps suite aux infiltrations d’eau météorique dans le sol et suite aux évolutions des mouvements d’eau souterraine (nappe). La figure ci-dessous illustre les résultats de mesures de teneur en eau sur deux formations distinctes à deux périodes différentes de l’année. La première campagne réalisée en période hivernale (janvier-mars) montre des valeurs élevées notamment dans les tranches superficielles du sol, alors que dans les mêmes horizons en fin de période estivale (septembre) les teneurs en eau diminuent.

Ces figures illustrent clairement :

- Qu’il est très important de réaliser des études de réemploi des sols basées sur des campagnes de prélèvements échelonnées sur plusieurs périodes de temps,

- que les pourcentages de réemploi des déblais, étudiés dans les phases d’étude de type projet (G2 au sens de la norme NF P94-500) sont à évaluer en fonction des conditions probables de terrassement (période météorologiquement favorables ou défavorables),

- que des études de réemploi correctement menées, en appréhendant correctement les variations de teneur en eau dans le déblai, et les conditions météorologiques du site, permettent d’évaluer de manière satisfaisante le risque géotechnique probable pouvant se répercuter sur les délais et les coûts.

Teneur en eau d’équilibre

Dans un ouvrage et notamment sous une structure, les matériaux naturels vont progressivement acquérir une teneur en eau relativement stable que l’on qualifiera de teneur en eau d’équilibre. Cette notion se retrouve principalement dans les dimensionnements utilisant les indices C.B.R. pratique très couramment appliquée avant 2013 dans le dimensionnement des sols supports de chaussées aéronautiques.

La teneur en eau à long terme ou teneur en eau d'équilibre après la construction de la chaussée est obtenue après au moins un cycle saisonnier. La teneur en eau d'équilibre, toutes choses égales par ailleurs, dépend de la période de construction. Schématiquement, on constate que lorsque les terrassements ont lieu en été, la teneur en eau d'équilibre (wes) est plus faible que lorsqu'ils ont lieu en hiver (weh).

En fait, sauf sous la nappe où ils sont saturés, les sols ont une teneur en eau d'équilibre qui dépend du potentiel de succion auxquels ils sont soumis. Plusieurs facteurs entrent en jeu :

- l'environnement hydrique général lié au type de climat,

- la profondeur de la nappe, lorsqu'elle existe (au delà d’une profondeur de 5 m, elle est la plupart du temps considérée comme sans effet),

- Les infiltrations gravitaires de divers types évoquées,

- les mouvements d'eau par capillarité des zones à forte humidité ou faible succion (accotements après une période pluvieuse) vers les zones moins humides ou à succion plus élevée (sol support après une période sèche).

Ne pas confondre teneur en eau et état hydrique

La seule expression de la teneur en eau d’un matériau ne permet pas d’apprécier la difficulté de terrasser ce matériau. En effet, une teneur en eau d’un sable de 12% peut représenter un matériau très humide saturé en eau, alors qu’une argile à 12% de teneur en eau est très vraisemblablement dans un état très sec. Il faut introduire une notion d’état hydrique du matériau qui permet de comparer la mesure de la teneur en eau à un état dit de référence, qui correspond le plus souvent à l’état du matériau pour lequel la quantité d’eau est la plus proche de l’idéal pour effectuer un compactage. Les essais qui permettent d’apprécier cette valeur de teneur en eau idéale sont :

- l’étude Proctor et sa référence Proctor,

- l’indice de consistance,

- l’indice portant immédiat.

De part et d’autre de cette valeur de teneur en eau idéale, qui permet de qualifier l’état hydrique « moyen » ou « m », le matériau présentera des difficultés de compactage qui se traduisent par une augmentation de l’indice des vides et une diminution de la masse volumique sèche (figure). Lorsque les valeurs de teneurs en eau dépassent la valeur caractéristique de l’état « m » on est dans les états hydriques « humides » (« h ») à « très humides » (« th ») (figure). Lorsque les valeurs de teneurs en eau descendent en dessous de la valeur de l’état hydrique « m » on entre dans les états hydriques « secs » (« s ») puis « très secs » (« ts ») (figure) en référence aux définitions abordées dans le GTR (réf) et la norme NF P11-300 (réf). Tous les matériaux naturels présentent ainsi une sensibilité à l’eau qui se manifeste par la propriété suivante : lorsque la teneur en eau varie, la facilité de compactage du matériau change, sa masse volumique sèche varie (exprimée par le taux de compactage) et sa résistance au poinçonnement ou sa portance change. D’une manière générale un matériau sec présentera de très bonnes portances. A l’inverse des matériaux humides auront de très mauvaises portances et résistances au poinçonnement. Très peu de matériaux sont considérés comme insensibles à l’eau en terrassement. Seuls quelques très rares cas de matériaux avec très peu d’argiles entrent dans cette catégorie. En effet, c’est la fraction fine du sol, et plus particulièrement la présence d’éléments de taille inférieure à 80µm qui retiennent l’eau libre et confèrent la sensibilité à l’eau. D’où le souci dans la classification NF P11-300 de bien décrire la fraction du sol inférieure à 50mm et de bien s’attacher à caractériser la fraction fine par la valeur au bleu des sols et / ou les limites d’Atterberg. En général, il est admis pour les matériaux naturels présents sur le territoire français qu’en dessous de 12% de passant à 80µm (réf) et pour des valeurs de bleu (réf) strictement < à 0,1 g de bleu par 100g de sol, le matériau sera réputé insensible à l’eau. Pour toutes les autres catégories, la sensibilité à l’eau est une réalité que l’on illustrera grâce à l’étude Proctor : seuls les matériaux insensibles à l’eau présenteront une courbe Proctor plate sans optimum puisque par drainage, l’eau libre s’évacue facilement et le compactage (autrement dit, la masse volumique sèche en place) n’est pas influencé par la teneur en eau.

Références

- NF P94-050 (1995) Sols : Reconnaissance et Essais – Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux – Méthode par étuvage

- NF P94-049-1 (1996) Sols : Reconnaissance et Essais – Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux – Partie 1 : Méthode de la dessiccation au four à micro-ondes

- NF P94-049-2 (1996) Sols : Reconnaissance et Essais – Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux – Partie 2 : Méthode à la plaque chauffante ou panneaux rayonnants

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS