Arsenic (HU) : Différence entre versions

(→Concentrations moyennes dans les rejets d'assainissement) |

|||

| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||

[[File:arsenic_senat.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Origine anthropique des pollutions à l'arsenic ; <u>Source</u> : [https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-26185.html www.senat.fr.''</center>]] | [[File:arsenic_senat.JPG|400px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Origine anthropique des pollutions à l'arsenic ; <u>Source</u> : [https://www.senat.fr/rap/l00-261/l00-26185.html www.senat.fr.''</center>]] | ||

| − | === | + | ===Contribution des rejets d'assainissement=== |

Lors du projet AMPERE (Coquery ''et al'', 2011), les concentrations en arsenic ont été mesurées à l'entrée et à la sortie de 33 stations d'épuration françaises. Les concentrations moyennes trouvées sont très variables mais se situent dans généralement dans la fourchette 1 à 10 μg/L, avec des rendements épuratoires de l'ordre de 60%. La masse rejetée aux milieux aquatiques a été estimée en moyenne à 100 μg/j/hab, soit 2 à 2,5 tonnes par an. | Lors du projet AMPERE (Coquery ''et al'', 2011), les concentrations en arsenic ont été mesurées à l'entrée et à la sortie de 33 stations d'épuration françaises. Les concentrations moyennes trouvées sont très variables mais se situent dans généralement dans la fourchette 1 à 10 μg/L, avec des rendements épuratoires de l'ordre de 60%. La masse rejetée aux milieux aquatiques a été estimée en moyenne à 100 μg/j/hab, soit 2 à 2,5 tonnes par an. | ||

Version du 6 septembre 2022 à 13:27

Traduction anglaise : Arsenic

mot en chantier

Dernière mise à jour : 05/09/2022

Métalloïde de symbole As et de numéro atomique 33 ; bien que l'arsenic ait des propriétés intermédiaires entre celles des métaux et des non-métaux, il est souvent classé parmi les métaux lourds du fait de sa toxicité.

Sommaire |

Nature et différentes formes physico-chimiques

L'arsenic est un élément relativement répandu dans la croute terrestre (en moyenne 2mg/kg, mais pouvant atteindre 100 à 200mg/kg). Son principal minerai est l'arsénopyrite, les autres minerais d’arsenic sont le réalgar et l’orpiment. L’arsenic est également présent dans de nombreux autres minéraux, particulièrement les arséniures, les arséniates, quelques sulfosels. On le trouve également sous forme native (www.geowiki.fr).

L'arsenic et ses composés peuvent se présenter sous deux formes principales : inorganiques ou organiques.

- l'arsenic est dit inorganique, en dehors de sa forme pure, quand il est lié à l’oxygène, au chlore ou au soufre ; il est alors extrêmement toxique, même à très faible dose, et ceci d'autant plus qu'il a perdu moins d'électrons, sachant que l'on trouve l'arsenic essentiellement sous forme trivalente : As(III) ou pentavalente : As(V) ; par exemple le trioxyde d'arsenic (As2O3), d'ailleurs souvent confondu avec le corps pur et nommé simplement arsenic, est un poison violent ;

- l'arsenic est dit organique quand il est chimiquement lié au carbone ou à l'hydrogène ; sous cette forme il reste toxique à forte dose mais constitue un oligo-élément dont les besoins pour l’homme sont évalués entre 10 et 20 µg par jour.

Sources et concentrations moyennes

Différentes sources de l'arsenic dans l'environnement

D'après (Manlius et al, 2009) plus de 70 pays sont aujourd'hui concernés par des concentrations en arsenic trop fortes dans les eaux de surface ou les eaux souterraines destinées à la consommation humaine. Cette contamination peut être naturelle (c'est en particulier le cas des grands delta fluviaux d'Asie et en particulier du Bengale et du Bangladesh). Elle peut également être, au moins en partie d'origine humaine, avec des sources locales (l'arsenic est très souvent présent dans les minerais) ou plus diffuses. L'arsenic est en effet utilisé pour différents usages :

- comme antiparasite (arsenicage) sous la forme d'arseniate de soude ;

- pour améliorer la dureté de certains métaux (plombs de chasse) ;

- pour "doper" certains semi-conducteurs (alliages avec du gallium ou de l'indium, par exemple arséniure de gallium) utilisé en particulier pour les cellules photovoltaïques et les diodes électroluminescentes (DEL) ;

- comme insecticide (l'utilisation du dimethylarsinate de sodium est cependant interdit pour les produits anti-fourmis dans l'UE) ;

- mélangé avec du cuivre et du chrome (CCA) pour le traitement du bois ;

- etc.

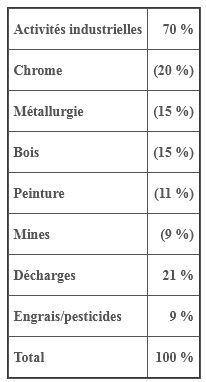

Les sources vers l'environnement sont donc à la fois naturelle (érosion, incendies, volcans) et anthropiques. En France, la majeure partie de l'arsenic atmosphérique est cependant d’origine industrielle et provient de la combustion de produits fossiles (charbons, pétroles, huiles), contenant un pourcentage important d'arsenic (Bisson et al, 2010). L'origine de la pollution anthropique des sols et des eaux est plus diversifiée (www.senat.fr) et figure 1 :

- les activités industrielles (industrie du plomb, du cuivre, du zinc, du cuir, du bois, industrie chimique, etc.) constituent la cause principale (70% de la masse) ;

- les décharges apportent environ 20% ;

- l'agriculture (engrais, pesticides) contribue pour 9%.

Contribution des rejets d'assainissement

Lors du projet AMPERE (Coquery et al, 2011), les concentrations en arsenic ont été mesurées à l'entrée et à la sortie de 33 stations d'épuration françaises. Les concentrations moyennes trouvées sont très variables mais se situent dans généralement dans la fourchette 1 à 10 μg/L, avec des rendements épuratoires de l'ordre de 60%. La masse rejetée aux milieux aquatiques a été estimée en moyenne à 100 μg/j/hab, soit 2 à 2,5 tonnes par an.

Il n'existe pas de synthèse des concentrations d'arsenic observées dans les rejets urbains de temps de pluie. Une telle synthèse a été effectuée aux Etats Unis (Masoner et al, 2019) qui indique des valeurs du même ordre de grandeur que celles observées sur les eaux usées brutes (3,2 μg/L en moyenne). Comme les volumes annuels rejetés par temps de pluie sont généralement beaucoup plus faibles que ceux rejetés par temps sec, la contribution du temps de pluie sur une base annuelle est donc assez faible par rapport à celle du temps sec. En revanche ces apports sont répartis sur une durée beaucoup plus courte et peuvent conduire à des concentrations plus fortes dans les milieux aquatiques.

L'origine de l'arsenic présent dans les eaux de ruissellement est peu connue. Rennes métropole a observé des retombées atmosphériques de l'ordre de 0,2 μg/j/m2 (www.uve-rennesmetropole.fr). Si on extrapole ce chiffre au territoire de la France métropolitaine, on obtient une masse déposée d'environ 110 kg par an. Cette masse paraît très faible par rapport aux flux issus du ruissellement urbain et l'érosion naturelle des sols constitue probablement une source plus importante.

Globalement les apports en arsenic aux milieux aquatiques dus aux rejets d'assainissement ne sont donc pas très importants puis que les concentrations moyennes observées sont presque toujours inférieures à la limite de concentration dans l'eau destinée à la consommation humaine qui est de 10 μg/L.

Une autre source d'introduction dans l'environnement due à l'assainissement est constituée par les boues de station d'épuration. Les concentrations trouvées dans les boues (Coquery et al, 2011) sont comprises entre 10 et 100mg/kg de matières sèche

Toxicité et danger associés

Impacts possibles sur la santé

L’arsenic est naturellement présent à des concentrations élevées dans les eaux souterraines d’un certain nombre de pays. Il est très toxique sous forme inorganique. Sa présence dans les eaux contaminées utilisées pour la boisson, la préparation des aliments et l’irrigation constitue la plus forte menace pour la santé publique.

L’exposition prolongée à l’arsenic dans l’eau de boisson et les aliments peut provoquer des cancers et des lésions cutanées. Un lien a aussi été établi avec les maladies cardiovasculaires et le diabète. On a aussi attribué à l’exposition in utero et au cours de la petite enfance des effets négatifs sur le développement cognitif et un nombre plus élevé de décès chez les jeunes adultes.

La limite de concentration pour l'eau destinée à la consommation humaine est de 10 μg/L.

Impacts possibles sur les milieux aquatiques

La valeur retenue par l'arrêté du 27 juillet 2015 comme Norme de Qualité Environnementale (NQE) pour les eaux douces de surface est de μg/L en moyenne annuelle.

Bibliographie :

- Al-Juhaishi, M.R.D. (2018) : Caractérisation et impact de la pollution dans les rejets urbains par temps de pluie (RUTP) sur des bassins versants de l'agglomération Orléanaise ; Thèse de doctorat, Institut des Sciences de la terre d'Orléans, 210p.

- Baize, D., Courbe, C., Suc, O., Schwartz, C., Tercé, M., Bispo, A., Sterckman, T., Ciesielski, H. (2006) : Épandages de boues d’épuration urbaines sur des terres agricoles : impacts sur la composition en éléments en traces des sols et des grains de blé tendre ; Courrier de l’environnement de l’INRA n°53, décembre 2006 ; téléchargeable sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01199208/file/C53Baize.pdf

- Becouze-Lareure, C. (2010) : Caractérisation et estimation des flux de substances prioritaires dans les rejets urbains par temps de pluie sur deux bassins versants expérimentaux. Thèse de doctorat, INSA-Lyon, laboratoire DEEP, 298 p.

- Coquery M., Pomiès M., Martin-Ruel S., Budzinski H., Miège C., Esperanza M., Soulier C., Choubert J.-M.(2011) : Mesurer les micropolluants dans les eaux brutes et traitées - Protocoles et résultats pour l'analyse des concentrations et des flux ; Techniques Sciences et Méthodes, 1/2 : 25-43 ; disponible sur : projetamperes.cemagref.fr

- CGDD (2019) : La contamination des sols par les métaux ; Conseil Général au Développement Durable ; disponbible sur : www.notre-environnement.gouv.fr

- Dembélé, A. (2010) : MES, DCO et polluants prioritaires des rejets urbains de temps de pluie : mesure et modélisation des flux événementiels, Thèse de doctorat, INSA Lyon, DEEP.

- Desportes I. (coord.) (2007) : Bilan des flux de contaminants entrant sur les sols agricoles de France métropolitaine ; étude ADEME-SOGREAH ; rapport final ; 330p. ; disponible sur le site de l'ADEME.

- Dutordoir, S. (2014) : Bilan des flux de métaux, carbone organique et nutriments contenus dans une rivière alpine : part des rejets urbains de l‘agglomération de Grenoble et apports amont (Isère et Drac).

- Ellis, B., Chocat, B., Fujita, S., Rauch, W., Marsalek, J. (2004) : Urban drainage, a multilingual glossary ; IWA publishing ; 512p.

- Gromaire, M.-C. (2012) : Contribution à l’étude des sources et flux de contaminants dans les eaux pluviales urbaines. Mémoire HDR, Université Paris Est, 107p.

- Moilleron, R. (2004) - Hydrocarbures et métaux en milieu urbain. Mémoire HDR, 79 p.

- Masoner, J.R., Kolpin, D.W., Cozzarelli, I.M., Barber, L.B., Burden, D.S., Foreman, W.T., Forshay, K.J., Furlong, E.T., Groves, J.F., Hladik, M.L., Hopton, M.E., Jaeschke, J.B., Keefe, S.H., Krabbenhoft, D.P., Lowrance, R., Romanok, K.M., Rus, D.L., Selbig, W.R., Williams, B.H., Bradley, B.M. (2019) : Urban Stormwater: An Overlooked Pathway of Extensive Mixed Contaminants to Surface and Groundwaters in the United States ; Environ Sci Technol. 2019 Sep 3; 53(17): 10070–10081. ; disponible sur www.ncbi.nlm.nih.gov

Pour en savoir plus :

- Bisson, M., La Rocca, B., Houeix, N., Andres, S. (2010) : L'arsenic et ses dérivés inorganiques ; fiche de données toxicologiques et environnementales ; INERIS ; 124p. ; disponible sur le Portail substances chimiques de l'INERIS.

- Manlius, N., Battaglia-Brunet, F., Michel, C. (2009) : Pollution des eaux par l’arsenic et acceptabilité des procédés de biotraitement ; Projet ANR COBIAS, Délivrable D14, version finale ; 176p. ; disponible sur infoterre.brgm.fr.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS