Curage (HU) : Différence entre versions

(→Cas des réseaux d'assainissement non visitables) |

|||

| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||

==Cas des réseaux d'assainissement non visitables== | ==Cas des réseaux d'assainissement non visitables== | ||

| − | L'entretien des ouvrages non visitables | + | La méthode la plus simple consiste à nettoyer les conduites par tringlage manuel ou mécanique en poussant ou tirant une curette, vrille ou hérisson entre deux regards. Ces tringles sont généralement manœuvrées à la main, tournées au moyen d’une manivelle ou à l’aide d’un moteur électrique. Ce matériel peut être utilisé pour désengorger les branchements et autres petites canalisations dans des lieux inaccessibles aux [[Hydrocureuse (HU)|hydrocureuses]]. |

| + | |||

| + | L'entretien des ouvrages non visitables est majoritairement réalisé par [[Hydrocurage (HU)|hydrocurage]]. Les exploitants de réseaux d'assainissement disposent de matériels performants pour réaliser le nettoyage des conduites par l'action de jets sous pression, de 40 à 200 bars (''figure 1''). L’hydrocurage peut être combiné avec l’aspiration des dépôts au niveau des regards de visite grâce à une pompe à vide équipée d’un tuyau spécifique d’un diamètre généralement de 80 à 100 mm. | ||

| + | |||

Version du 12 mars 2025 à 13:59

Traduction anglaise : Cleansing

article en chantier

Dernière mise à jour : 05/03/2025

Intervention pratiquée sur un ouvrage d'assainissement ou dans un milieu naturel, dans le but d'extraire les matières qui s'y sont déposées.

Sommaire |

Cas des réseaux d'assainissement non visitables

La méthode la plus simple consiste à nettoyer les conduites par tringlage manuel ou mécanique en poussant ou tirant une curette, vrille ou hérisson entre deux regards. Ces tringles sont généralement manœuvrées à la main, tournées au moyen d’une manivelle ou à l’aide d’un moteur électrique. Ce matériel peut être utilisé pour désengorger les branchements et autres petites canalisations dans des lieux inaccessibles aux hydrocureuses.

L'entretien des ouvrages non visitables est majoritairement réalisé par hydrocurage. Les exploitants de réseaux d'assainissement disposent de matériels performants pour réaliser le nettoyage des conduites par l'action de jets sous pression, de 40 à 200 bars (figure 1). L’hydrocurage peut être combiné avec l’aspiration des dépôts au niveau des regards de visite grâce à une pompe à vide équipée d’un tuyau spécifique d’un diamètre généralement de 80 à 100 mm.

Cas des réseaux d'assainissement visitables

Techniques traditionnelles

Globalement, l'entretien des ouvrages visitables n'a pas réellement bénéficié d'évolutions technologiques majeures jusqu'à une date récente et les techniques utilisées restent encore souvent les mêmes qu'au XIXème siècle :

- curage manuel qui ne nécessite comme matériel de base que la pelle et le seau ; l'extraction peut cependant être facilitée par l'utilisation de treuils électriques ;

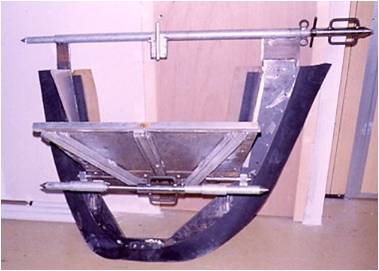

- vannes mobiles, montée sur wagon ou sur bateau, qui épousent la forme du collecteur à curer ("racle" à Lyon, "mitraillette" à Paris, "roulette" dans le Val de Marne) (Figure 2) ;

- boules roulantes (essentiellement pour les siphons).

Utilisation de l'hydrocurage

Les machines classiques d'hydrocurage peuvent aussi être utilisées pour déplacer les dépôts des gros réseaux visitables avec l’utilisation de têtes spéciales à jets orientés vers le bas, mais leur utilisation butte sur deux difficultés :

- pour être efficace, cette solution nécessite de gros débits (de l’ordre de 400 L/mn), associés à une forte pression (150 à 200 bars), ce qui vide en 15 minutes une cuve de 6 m3 et oblige donc à de multiples trajets pour refaire le plein d’eau ;

- les dispositifs d’aspiration adaptés aux réseaux eau usée ne conviennent pas pour les dépôts unitaires ; en effet le diamètre des tuyaux d’aspiration généralement de 100 mm, ainsi que les performances des pompes d’aspiration, sont insuffisants pour permettre d’extraire des dépôts grossiers souvent mélangés avec des macro-déchets.

Il commence cependant à exister des machines spécifiques qui recyclent l’eau pompée ce qui évite d’avoir à aller faire le plein et permet de travailler efficacement à très gros débit et à pression raisonnable pour ne pas abimer le génie-civil. Un mélange d’eau et de sable est pompé avec un tuyau d’aspiration de gros diamètre (150 à 200 mm), l’eau est récupérée et séparée du sable pour la réinjecter dans la tête de curage, et le sable est stocké dans une cuve à part. Il est ainsi possible de sortir de l’ordre de 1 m3 de sable par heure avec seulement deux opérateurs en surface. Par rapport aux techniques classiques, cette méthode permet de travailler avec plus de sécurité, moins de pénibilité et plus de performance.

Innovations

Quelques procédés innovants existent comme par exemple les vannes mobiles ou les vannes à ouverture cyclique (Figure 3) mais leur utilisation reste marginale.

Cas des chambres à sable et pièges à charriage

Les ouvrages de piégeage permettent de concentrer les solides en des lieux spécifiques avec souvent de larges ouvertures en surface qui permettent leur extraction par aspiration ou à l'aide de godets (voir Chambre à sable (HU) et Piège à charriage (HU)).

Cas des bassins de retenue

Les bassins enterrés doivent être nettoyés après chaque averse significative. Ce nettoyage peut s'effectuer à sec (par balayage, raclage ou brossage mécanique) ou par voie hydraulique. différentes techniques sont possibles :

- nettoyage par le flot qui se retire et que l'on guide dans des canaux ;

- nettoyage manuel ou automatique par lances à incendie ou sprinkler ;

- nettoyage par augets basculeurs.

Les problèmes d'odeurs et de gaz explosifs semblent possibles à éliminer, par exemple par des aérations ou des mises en surpression, et par des ré-aménagements locaux simples. Les conditions de sécurité peuvent cependant exiger, en particulier pour l'exploitation de bassins enterrés, l'utilisation de moteurs antidétonants (voir Réglementation ATEX (HU)).

Cas des rivières

Le but du curage des rivières est d'éliminer les sédiments organiques et minéraux qui s'y sont déposés, et qui peuvent affecter son fonctionnement de multiples façons : réduction de la section d'écoulement, piégeage et risque de libération brutale d'éléments toxiques, colmatage de frayères, augmentation de la turbidité, aspect inesthétique, etc.

Selon l'objectif poursuivi, le curage peut-être local ou continu sur une portion plus ou moins longue du cours. On parle de curage à "vieux fond, vieux bord", lorsque l'objectif affiché est de reconstituer l'ancien lit de la rivière.

Les techniques utilisables sont :

- le décapage par des engins terrestres en période d'étiage, ou après mise à sec artificielle du lit ;

- le dragage par dragues à godets étanches ;

- l'aspiration par des suceuses ou des dragues pneumatiques qui réduit la remise en suspension des vases.

Quelle que soit la technique utilisée, le curage est une opération traumatisante pour le milieu. Au delà du fait qu'il détruit les habitats là où il est pratiqué, il provoque toujours des relargages de polluants divers, conduisant en particulier à des risques de désoxygénation des eaux. Il doit donc être évité au maximum. Il existe des techniques alternatives, parfois aussi efficaces, visant à traiter les sédiments de manière à modifier leur texture physique ou leur composition chimique et à favoriser, soit leur stabilisation, soit leur évacuation "naturelle".

Voir aussi : Gestion de l’ensablement (HU)

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS