Zone de rejet végétalisé / ZRV (HU) : Différence entre versions

(→Objectifs des ZRV) |

(→Efficacité des ZRV) |

||

| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||

== Efficacité des ZRV== | == Efficacité des ZRV== | ||

| − | Du fait de la diversité des formes de ZRV possibles, de la diversité des situations et de celles des objectifs attendus, il n'est pas possible d'apporter une réponse unique sur l'efficacité des ZRV. Les principales conclusions de Boutin ''et al.'' (2019) sont les suivantes : | + | Du fait de la diversité des formes de ZRV possibles, de la diversité des situations et de celles des objectifs attendus, il n'est pas possible d'apporter une réponse unique sur l'efficacité des ZRV. Les principales conclusions de Boutin ''et al.'' (2019) concernant leur efficacité en termes de dépollution sont les suivantes : |

* bonne efficacité de l'élimination des germes témoins (diminution d'un facteur de 100 à 1000 de E.Coli), à la condition que le temps de séjour dépasse une journée ; | * bonne efficacité de l'élimination des germes témoins (diminution d'un facteur de 100 à 1000 de E.Coli), à la condition que le temps de séjour dépasse une journée ; | ||

* efficacité moyenne de l'efficacité d'élimination des nutriments (''figure 3'') et de certains micropolluants, à la condition que le temps de séjour dépasse 3 à 4 jours ; | * efficacité moyenne de l'efficacité d'élimination des nutriments (''figure 3'') et de certains micropolluants, à la condition que le temps de séjour dépasse 3 à 4 jours ; | ||

Version du 5 juin 2025 à 14:02

Traduction anglaise : Vegetated discharge zone

Dernière mise à jour : 05/06/2025

Zone tampon, de statut hybride, placée entre la station d’épuration et le milieu naturel (figure 1).

Sommaire |

Statut des ZRV

Ces espaces, aménagés entre la station d’épuration et le milieu aquatique récepteur, ne font pas partie du dispositif de traitement. Ceci signifie que la conformité du rejet est établie à la sortie de la station d’épuration et donc en amont de la ZRV. Ils sont cependant inclus dans le périmètre de la station et contribuent, dans une certaine mesure, à la réduction des impacts des rejets sur le milieu récepteur plus à l'aval. Comme ils sont situées avant le milieu récepteur, ils ne constitue pas non plus une zone naturelle.

En particulier, les ZRV ne doivent pas être confondues avec les zones humides « naturelles » qui répondent à une identification stricte conduisant à les inventorier, les protéger, les restaurer et les valoriser (un rejet de station serait d'ailleurs probablement interdit dans une zone humide naturelle).

Le statut de ces espaces est donc très ambigu, d'autant que l'on essaye de plus en plus de rapprocher leur aspect et leur fonctionnement écologique de celui des espaces naturels voisins.

Différentes formes de ZRV

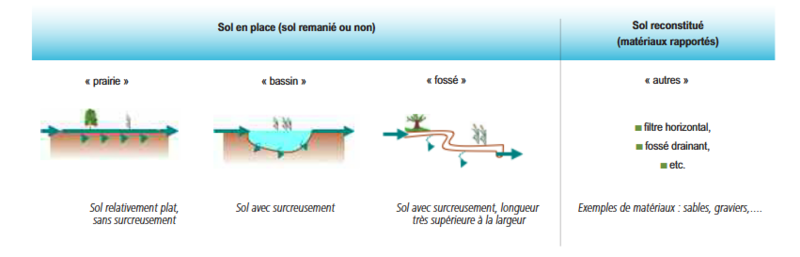

Boutin et al. (2019) classent les ZRV en 4 catégories (figure 2) :

- les "prairies", les "bassins" et les "fossés" qui utilisent le sol en place et se distinguent par la présence ou non d'un surcreusement et par leur forme ;

- les autres types de ZRV, caractérisés par la mise en place d'un substrat rapporté.

Objectifs des ZRV

Les objectifs attendus des ZRV sont nombreux :

- réduction des flux hydrauliques rejetés aux eaux de surface en favorisant l'infiltration (et éventuellement l'évapotranspiration) ;

- effet tampon et diminution des débits de pointe (en particulier des rejets par le déversoir en tête de station) ; diminution associée des impacts hydromorphologiques (érosion des berges du cours d'eau récepteur par exemple) ;

- diminution des concentrations dans les rejets pour différents indicateurs (MES, azote, phosphore, micropolluants, germes témoins, etc.) ;

- contrôle des dysfonctionnements éventuels de la station d'épuration (en particulier relargage accidentels de boues ou rejets de macro-déchet par le déversoir en tête de station) ;

- amélioration de l'aspect paysager et de l'acceptabilité de la station ;

- économie financière en évitant la construction d'une conduite entre la station et le milieu récepteur ;

- valorisation écologique.

Efficacité des ZRV

Du fait de la diversité des formes de ZRV possibles, de la diversité des situations et de celles des objectifs attendus, il n'est pas possible d'apporter une réponse unique sur l'efficacité des ZRV. Les principales conclusions de Boutin et al. (2019) concernant leur efficacité en termes de dépollution sont les suivantes :

- bonne efficacité de l'élimination des germes témoins (diminution d'un facteur de 100 à 1000 de E.Coli), à la condition que le temps de séjour dépasse une journée ;

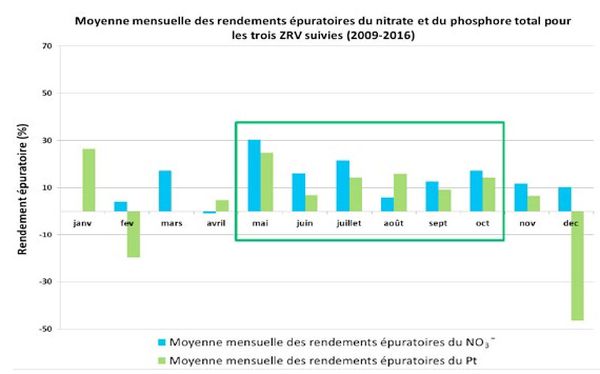

- efficacité moyenne de l'efficacité d'élimination des nutriments (figure 3) et de certains micropolluants, à la condition que le temps de séjour dépasse 3 à 4 jours ;

- piégeage correct des MES et boues éventuellement rejetés accidentellement par la station, mais nécessité d'un curage rapide (moins de 6 mois) pour éviter leur relargage.

De façon assez générale l'efficacité des ZRV dépend de la saison et est insuffisante, en termes de piégeage des polluants, pour remplacer un traitement tertiaire.

On trouvera à la référence Boutin et al. (2019) les éléments nécessaires à la bonne cocneption et la bonne exploitation des ZRV.

Bibliographie :

- Agence de l'Eau Rhin-Meuse : Zones de rejet végétalisée ; 32p. téléchargeable sur : http://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/zrv_inter.pdf

Pour en savoir plus :

- Boutin, C. (coordination) et al. (2019) : Les zones de rejet végétalisées : analyse du fonctionnement et aide à la conception et à l’exploitation ; Agence française pour la biodiversité,

collection Guides et protocoles ; 96 p.; disponible sur https://reseau-eau.educagri.fr/files/GuideLesZonesDeRejetVegetaliseesAnaly_fichierRessource1_guide_zrv_2019.pdf

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS