Niveau de service (HU)

Traduction anglaise : Service level

Dernière mise à jour : 08/11/2022

En hydrologie urbaine, la notion de niveau de service est principalement utilisée pour évaluer la qualité du service rendu par chacun des éléments d'un système d'assainissement existant : réseau, ouvrages annexes et station d’épuration.

Sommaire |

Services que doit rendre un système d'assainissement

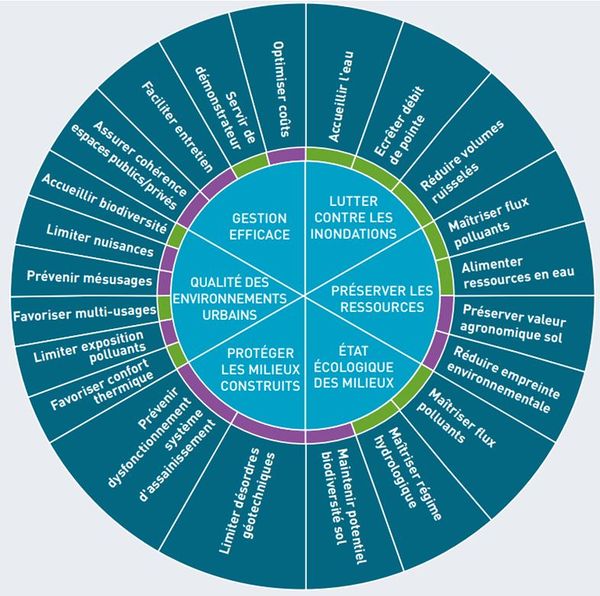

Historiquement, les systèmes d’assainissement ont été conçus pour répondre à des objectifs multiples que l'on peut organiser autour de trois fonctions principales :

- préserver la commodité et la qualité de vie des citoyens ainsi que leur santé ;

- ne pas porter atteinte à la qualité de la ressource en eau ni à celle des milieux aquatiques ;

- limiter les risques liés aux inondations.

De plus le fonctionnement des ouvrages doit permettre d'assurer une quatrième fonction, liée à l'existence même du système :

- préserver l'intégrité des ouvrages et en faciliter leur exploitation.

A ces fonctions principales, du fait en particulier de la volonté de gérer durablement les eaux pluviales urbaines, sont venues s'agréger une multitude d’autres fonctions possibles (dont certaines se recoupent) [Chocat et al., 2022] : "* Proposer des solutions nouvelles et différentes des solutions traditionnellement utilisées ;

- Faire des économies (publiques et privées), voire « rationaliser les coûts » ;

- Lutter contre les ilots de chaleur urbains ;

- pporter une plus-value paysagère par la présence et la visibilité de l’eau et de la végétation et « apaiser » la ville ;

- Mieux concilier la nature et la ville ;

- Mieux gérer la ressource en eau ;

- Recharger les nappes phréatiques ;

- « Réconcilier » les citoyens avec l’eau ;

- Afficher une image « verte » ou innovante à des fins politiques ou commerciales.

- etc."

Tout évaluation devrait donc, sauf exception, porter sur ces différentes fonctions et permettre une évaluation globale du service rendu par le système d'assainissement. Évaluer la qualité du service rendu, nécessite de définir au préalable une échelle de mesure de ce niveau de service. Si la définition de cette échelle de mesure est relativement simple en temps sec, il n'en est pas de même en ce qui concerne le temps de pluie.

Impossibilité pratique d'assurer en permanence un niveau de service parfait

S'agissant de la mesure de la qualité de service rendu par un système soumis aux aléas climatiques, la définition de l'échelle de mesure doit tout d'abord tenir compte du fait qu'il n'est pas possible d'assurer un niveau de service identique quelles que soient les circonstances météorologiques.

De façon pratique, les techniques mises en œuvre en matière de collecte, de transport, de stockage, d’infiltration ou de traitement des eaux pluviales reposent toutes sur la recherche plus ou moins bien explicitée d’un compromis technico-économique entre « l’aspiration à une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter tant le coût d’investissement que les sujétions d’exploitation » (Ministères, 1977).

La notion de recherche de compromis, ne doit pas être confondue avec celle, plus technocratique et beaucoup plus irréaliste, de recherche d'un optimum économique, qui minimiserait un « coût global », évalué comme la somme des coûts objectifs (d'investissement et de maintenance) et de l'espérance mathématiques des coûts associés aux dysfonctionnements.

Ce compromis doit en outre tenir compte du fait que l'amélioration du niveau de service correspondant à l'un des objectifs peut se faire au détriment du niveau de service correspondant à un autre objectif. Par exemple élever le seuil d'un déversoir d'orage permet de limiter les rejets au milieu mais conduit à une augmentation des débits transités vers la station d'épuration, donc des risques d'inondation à l'aval.

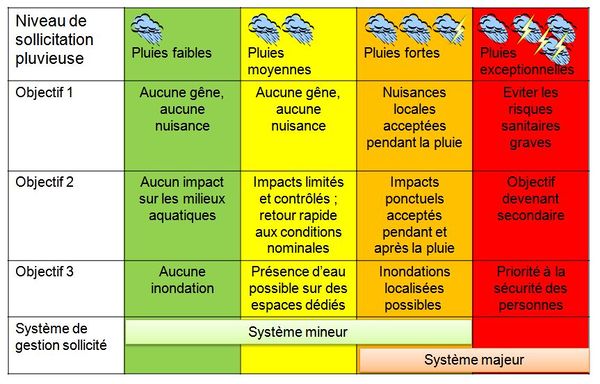

Une solution possible consiste à utiliser une approche hiérarchisée des objectifs à respecter en fonction des circonstances météorologiques.

Niveau de service à considérer pour un système d’assainissement

À titre d'exemple, Certu (2003) propose une hiérarchisation des objectifs d'un système d'assainissement unitaire en fonction de cinq niveaux de service associés à des importances croissantes de précipitations. Ces niveaux de service devant être adaptés dans le cas d'un réseau séparatif eau pluviale ou eau usée.

Temps sec : NIVEAU 0

Objectif de service : Tous les ouvrages de traitement fonctionnent avec leur rendement nominal, pas de nuisances (olfactives ou autres) pour les citoyens, minimum d'eaux parasites dans le réseau, conditions d'autocurage vérifiées.

- Exemple d'utilisation : Optimisation du fonctionnement par temps sec.

Pluies faibles : NIVEAU 1

Objectif de service : maintien de la qualité du traitement, pas de rejets d'eau non traitée par les déversoirs d'orage, pas de mise en charge des réseaux, limitation de l'envasement des ouvrages.

- Exemple d'utilisation : fixation des débits de référence des déversoirs d’orage et de la capacité de la station d’épuration (événements pluvieux non exceptionnels au sens de la réglementation).

Pluies moyennes : NIVEAU 2

Objectif de service : Pas de dysfonctionnement hydraulique du système d'assainissement autre que des mises en charge localisées sans débordement. Surverses acceptées pour les déversoirs d’orage ainsi qu'une baisse des performances épuratoires des ouvrages de traitement. L'impact sur le milieu récepteur doit rester limité et contrôlé.

- Exemple d'utilisation : conception d'un système de gestion du système d'assainissement et définition des consignes pour limiter les rejets polluants et leurs effets sur le milieu.

Pluies fortes : NIVEAU 3

Objectif de service : Débordements localisés et limités dans le temps acceptés sur les espaces publics. Les débordements ne doivent par provoquer de dégâts importants dans les immeubles ni de risque d'entraînement pour les voitures. Pas de risque de dégradation des ouvrages d'assainissement. Plus de contrôle des rejets par les déversoirs d'orage et acceptation d'un risque de détérioration sensible de la qualité du milieu récepteur. La priorité est la gestion du risque d'inondation, la préservation de la qualité du milieu à moyen terme peut être conservée comme objectif secondaire.

- Exemple d'utilisation : Dimensionnement hydraulique des ouvrages.

Pluies exceptionnelles : NIVEAU 4

Objectif de service : Débordement généralisé des réseaux susceptible de provoquer des dégâts économiques sérieux accepté. Abandon de tous les objectifs sur la qualité des milieux, la seule priorité est d'éviter les dommages aux personnes.

- Exemple d'utilisation : prévention du risque (prescriptions d’urbanisme, ouvrages, consignes d’entretien et de gestion) et organisation de la gestion de crise.

Fixer les seuils correspondant à chacun de ces niveaux (par exemple, quelle est la limite entre une pluie forte et une pluie exceptionnelle ? ) est compliqué même si la réglementation impose, du moins pour certaines fonctions, des niveaux minimum à respecter.

On trouve par exemple dans Cerema (2014) (voir figure 1) une actualisation des niveaux de service proposés par Certu (2003)

La définition précise des niveaux de service à assurer reste cependant clairement de la responsabilité du maître d'ouvrage. Elle peut également, du moins pour certaines fonctions, faire l'objet de négociations avec les services chargés de la police des eaux et doit donc être argumentée sur les plans technique, économique et environnemental.

<u>Bibliographie :

- ARCEAU (2019) : Micropolluants et eaux pluviales en ville vers des solutions efficaces ? plaquette de synthèse des projets Matriochkas/MicroMégas/Roulépur ; 3p. disponible sur https://arceau-idf.fr/sites/default/files/paragraphs-files/Plaquette%20trois%20projets.pdf

- Certu (2003) : La ville et son assainissement. Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de l'eau.

- Chocat, B., Cherqui, F., et al. (2022) : Contribution à une meilleure explicitation du vocabulaire dans le domaine des solutions dite « alternatives » de gestion des eaux pluviales urbaines ; TSM N°5 ; pp 103-119.

- Ministères (1977) : Ministère de la culture et de l'environnement, Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Ministère de l'agriculture, Ministère de la santé et de la sécurité sociale ; Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations ; IT 77 284 INT ; Imprimerie nationale ; Paris ; 62 p + annexes.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS