Wikibardig:Gestion des digues : Réhabilitations, confortements et modifications

Sommaire |

Compte-tenu du parc important de digues en France, la majeure partie des travaux sont maintenant réalisés sur les digues existantes sous forme de réhabilitation, confortement, ou modification pour répondre à de nouveaux objectifs de protection.

On peut classer les différents types de travaux dans trois catégories :

- Les confortements ou réhabilitations qui répondent de manière préventive ou curative à un dysfonctionnement ;

- Les modifications résultant d'une évolution de l'objectif de l'ouvrage, généralement une rehausse de la digue ;

- Les réparations d'urgence et les interventions préventives en crue.

Confortements

Le confortement d'une digue est réalisé pour éviter les ruptures et/ou dysfonctionnements, il est réalisé si possible de manière préventive suite à un diagnostic de l'ouvrage et parfois suite à une rupture totale ou partielle de l'ouvrage. La nature du confortement est fonction de la nature des problèmes et/ou dysfonctionnements de la digue existante et en particulier :

- L'érosion par surverse ponctuelle ou généralisée ;

- L'érosion interne ou défaut d'étanchéité ou de filtration ;

- L'érosion externe et affouillements ;

- La stabilité d'ensemble (glissement ou poussée).

La phase de diagnostic est essentielle à la définition du projet de confortement ; elle permet d’établir les causes d'une dégradation avérée ou potentielle pour adapter le confortement à la problématique (préventif ou curatif). Les principaux points du diagnostic qui vont influer sur la conception mais aussi le dimensionnement des confortements sont :

- Les reconnaissances géophysiques et géotechniques ;

- La modélisation hydraulique externe ;

- La modélisation géotechnique y compris écoulements internes.

Le tableau suivant donne à titre d'exemples des principes de solutions de confortement adaptées à des mécanismes de rupture potentielle ou avérée. A noter qu'un projet de confortement peut traiter plusieurs causes et que par ailleurs dans certaines situations la reconstruction d'une nouvelle digue généralement en recul peut constituer une bonne solution technique mais également économique.

| Mécanisme de rupture | Solutions de confortement |

|---|---|

| Surverse/franchissements | Traitement des points bas

Aménagement du talus aval Création de déversoir(s) en fluvial |

| Erosion interne | Reconstitution de l'étanchéité et/ou de la filtration |

| Affouillement et/ou érosion du talus côté eau |

Protection des talus et/ou du pied de berge/rempiètement Déplacement de la digue (recul) |

| Instabilité des talus | Recharge latérale

Soutènement Reprofilage Drainage |

Principales solutions de confortement. (D’après R. Tourment et P. Mériaux)

La surverse

Dans la majorité des cas, une surverse sur une digue en terre va induire une brèche (si la crue ou la surcote marine est assez longue), cette surverse est inévitable pour les évènements exceptionnels d'intensité supérieure à celle qui a servi à dimensionner l'ouvrage, dans ce cas la rupture peut être plus dangereuse que l'absence de digue. Il faut donc limiter les possibilités de surverse et à défaut en diminuer les effets.

Les principales solutions pour le contrôle des déversements sont :

- Suppression des points bas pour éviter les surverses localisées : Il ne s'agit pas d'un rehaussement généralisé mais le traitement spécifique des points bas localisés lieux de concentration des écoulements. Les solutions techniques sont diverses en fonction de la nature et de la taille (différence de cotes) de ces anomalies dans le profil en long de la digue ;

- Mise en place de déversoir(s) de sécurité pour éviter (ou retarder) autant que possible les déversements généralisés et pour assurer un remplissage progressif et sans danger de la zone protégée ; jusqu’au niveau de sûreté le déversoir ne subit pas de dommage en cas de fonctionnement et limite l'impact sur la zone protégée pour laquelle un plan de sauvegarde doit être prévu (surveillance puis évacuation) ;

- Traitement du talus aval pour augmenter sa résistance à l'érosion externe et ainsi empêcher ou retarder le délai d'ouverture d'une brèche.

Plusieurs de ces solutions peuvent être associées, il convient essentiellement de faire une analyse préalable sur les risques et conditions de surverse et d'adopter une stratégie qui permettra d'éviter des phénomènes rapides et brutaux susceptibles d'apporter atteinte à la population de la zone protégée dont l'inondation lorsqu'elle devient inéluctable doit se faire le plus lentement possible.

|

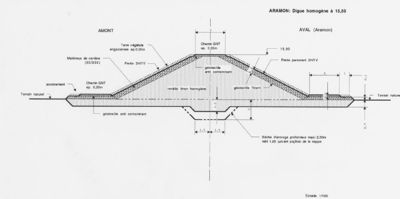

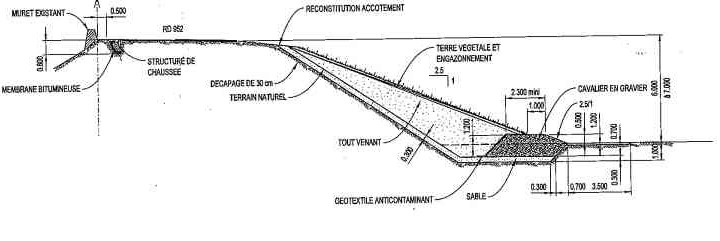

Exemple de renforcement à la surverse d'une digue homogène : tronçon déversant (Source : Référentiel digues) |

L'érosion interne

L'érosion interne peut se produire soit dans le sol de fondation ou de remblai soit à une interface (sol/sol ou sol/ouvrage) ; dans tous les cas, il y a nécessité de circulation d'eau entraînant des particules fines au travers des éléments plus grossiers du sol. Quatre principaux types d'érosion sont à distinguer :

- Entraînement de particules par arrachement le long d'un conduit dénommé érosion de conduit (anciennement dénommé "renard") ;

- Entraînement de particules fines à travers les particules plus grossières du sol dénommé "suffusion" ;

- Entraînement de particules à l'aval de l'ouvrage dénommé érosion interne régressive ;

- Mouvement des particules fines d'une couche de sol vers la couche de sol plus grossier voisine, dénommé érosion de contact.

|

| |

|

| |

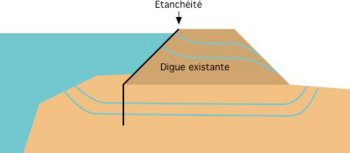

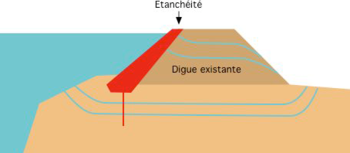

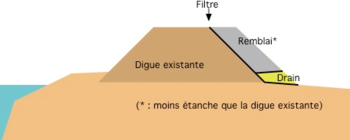

| Principe des deux types de solutions permettant d’éviter le risque d'érosion interne (source R. Tourment, formations digues - ENGREF) | ||

Pour éviter ces phénomènes, deux principes de solutions peuvent être mis en œuvre :

- Limiter la circulation de l’eau en améliorant l'étanchéité ;

- Empêcher la migration de particules par mise en place d'un filtre et d'un drain ; à noter que cette seconde solution ne diminue pas le débit de percolation au travers de l'ouvrage contrairement à la première, ce débit doit rester compatible avec le bon fonctionnement du système de protection.

La solution mise en œuvre doit bien sûr respecter les règles de l'art de la conception d'un ouvrage hydraulique en remblai :

- Etanchéité placée en amont de l'écoulement ou au centre du remblai avec continuité verticale en fondation si nécessaire ;

- Drainage mis en place coté aval et respect des règles de filtre entre les couches et en autofiltration. L'utilisation de matériaux géosynthétiques pour assurer les fonctions de filtration et/ou de drainage peut constituer une solution économique et permettre de diminuer l'emprise de l'ouvrage.

|

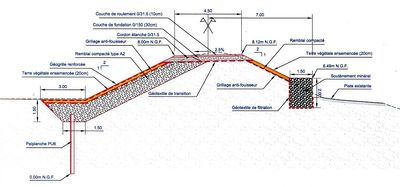

Exemple de solution d'étanchéité du côté eau (source SYMADREM / Egiseau) |

|

Exemple de solution de filtration et drainage côté zone protégée (source SYMADREM / ISL) |

L'érosion externe et les affouillements

L'érosion externe peut essentiellement concerner la protection du parement du côté mer ou cours d'eau et dans une moindre mesure la crête et le parement côté zone protégée dans la mesure où l'on souhaite donner une résistance à l'érosion par surverse à la digue concernée. L'érosion du parement côté ZP par ravinement est dû à la pluie. Les affouillements concernent essentiellement le pied de digue y compris éventuellement la fondation côté mer ou cours d'eau.

Les confortements consistent à renforcer la résistance à l'érosion du(des) parement(s) concerné(s) par réparation et/ou complément à la protection en place ou dans certain cas à rajouter un nouveau système de protection sur le précédent ou directement sur le remblai si elle a disparu (ou jamais existé). Les techniques utilisées sont :

- La protection par enrochements ou perré ;

- La mise en place de matelas type Reno ;

- La protection avec des techniques végétales si l'on se trouve dans les situations où elles sont satisfaisantes.

Pour lutter contre les affouillements en pied de talus, outre les mesures précédemment décrites on pourra être amené à mettre en place par exemple un rideau de palplanches ou un merlon de pied en enrochement. Le recul de la digue pour la positionner en retrait dans une zone où les vitesses seront plus faibles et les risques d'érosion par conséquent diminués peut constituer une solution plus économique et/ou pérenne.

![]() Pour revenir au menu « Visite guidée »

Pour revenir au menu « Visite guidée »

Pour plus d'information sur l'auteur : Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR

Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique]. |

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS