Décanteur lamellaire (HU)

Traduction anglaise : Lamella clarifier, Lamella separator, Lamella settler)

Dernière mise à jour : 1/4/2020

Ouvrage de décantation dans lequel des lamelles parallèles inclinées permettent de réduire notablement le trajet vertical de décantation et de multiplier la surface de décantation utile tout en réduisant la surface au sol par rapport à un bassin de décantation classique à flux horizontal.

Principe

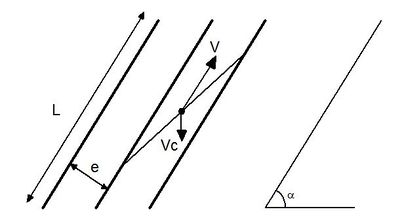

La décantation lamellaire est fondée sur le principe de la décantation à flux horizontal dont une représentation simplifiée est donnée par le modèle de Hazen. Selon ce modèle (voir Figure 1), une particule est retenue dans le bassin si la condition suivante est vérifiée :

Avec :

- $ V_c $ : vitesse de chute de la particule ($ m/s $) ;

- $ H $ : hauteur de la particule par rapport au fond à son entrée dans le bassin ($ m $) ;

- $ L $ : longueur du bassin ($ m $) ;

- $ Q $ : débit traversant le bassin ($ m^3/s $) ;

- $ S $ : Surface horizontale du bassin ($ m^2 $).

$ V_H $ est appelé vitesse de Hazen

On constate que la décantation d'une particule est liée uniquement au débit $ Q $ et à la surface horizontale $ S $, et qu'elle est théoriquement indépendante de la hauteur $ H $ de décantation. Si on répartit le débit $ Q $ sur $ n $ lamelles parallèles de surface unitaire $ S_L = \frac{S}{n} $ séparées d'une hauteur $ \frac{H}{n} $ et de longueur $ \frac{L}{n} $, on obtient une décantation théoriquement identique à celle obtenue dans le bassin de la figure 1.

Afin de pouvoir extraire en continu les solides décantés, et pour des raisons pratiques de fonctionnement et d'exploitation, les lamelles sont inclinées d'un angle $ α $ compris entre 30 et 60° selon le type de décanteur, par rapport à l'horizontale. Une telle disposition permet, pour un rendement identique, de construire des ouvrages plus compacts qu'un bassin classique.

Par analogie avec la théorie de Hazen, et moyennant quelques hypothèses simplificatrices (écoulement laminaire permanent notamment), on peut déterminer la vitesse limite de décantation $ V_{LD} $ d'une particule :

Toute particule ayant une vitesse de chute supérieure à $ V_{LD} $ sera retenue dans l'ouvrage.

Construction

Il existe trois types de décanteurs lamellaires :

- les décanteurs à contre-courant, alimentés par le bas ; l'eau et les solides décantés circulent en sens inverse (voir figure 2) ;

- les décanteurs à co-courant, alimentés par le haut ; l'eau et les solides décantés circulent dans le même sens (voir figure 3) ;

- les décanteurs à courants croisés, alimentés latéralement ; l'eau et les solides décantés circulent selon des directions perpendiculaires parallèles aux lamelles (voir figure 4).

Les décanteurs à contre-courant, développés depuis le milieu des années 1970, sont les systèmes les plus fiables car plus performants et plus simples d'un point de vue hydraulique. Dans un tel décanteur (voir Figure 5), pour $ n $ lamelles de longueur $ L $ et de largeur $ l $ espacées d'une distance $ e $ et inclinées d'un angle α, la vitesse limite de décantation pour un débit $ Q $ est donnée par la relation suivante :

Pour une vitesse :

Les décanteurs à co-courant nécessitent des dispositions hydrauliques plus complexes pour évacuer l'eau traitée et assurer une reprise correcte des solides décantés. Cela se traduit par des ouvrages plus hauts et plus coûteux. Ils sont de ce fait beaucoup moins utilisés que les décanteurs à contre-courant.

Quant aux décanteurs à courants croisés, si leur principe permet théoriquement de construire des ouvrages très compacts et de faible hauteur, les problèmes d'équirépartition hydraulique du débit sur les lamelles sont particulièrement difficiles à résoudre et aucune solution réellement satisfaisante à l'échelle industrielle n'a pu être dégagée.

Les lamelles peuvent être de différents types : plaques planes ou ondulées parallèles, modules lamellaires constitués d'un assemblage de tubes parallèles de section carrée, circulaire ou hexagonale. Pour des raisons mécaniques et pratiques, on préfère généralement les modules lamellaires. Leur géométrie intervient dans le dimensionnement des ouvrages car elle a une incidence sur la répartition des vitesses au sein de l'écoulement.

Domaine d'application

Les décanteurs lamellaires sont utilisés dans un grand nombre de domaines : le traitement des eaux potables, le traitement des effluents industriels, le traitement primaire, physico-chimique ou tertiaire des eaux résiduaires urbaines, le traitement des rejets urbains par temps de pluie en réseaux séparatifs et unitaires, avec ou sans ajout de réactifs de coagulation et de floculation.

Bibliographie :

- Canler, J.-P. (1994) : La décantation lamellaire. ; Guide Technique FNDAE ; n° 18, Ministère de l'Agriculture, Paris, 44 p.

- Satin M., Selmi B. (1995) : Guide technique de l’assainissement, Editions Le Moniteur ; Paris ; 664 p. .

Pour en savoir plus :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS