Méthodes de dimensionnement des collecteurs et canaux (HU)

Traduction anglaise : Design méthods for pipes and channels

article en chantier

Dernière mise à jour : 15/12/2022

Cet article présente les différentes méthodes de calcul des dimensions nécessaires pour les ouvrages hydrauliques d'écoulement (principalement conduites d'assainissement pluvial même si beaucoup d'éléments s'appliquent également aux aménagements hydrauliques de cours d'eau). Il est complémentaire d'un autre article qui traite des méthodes de calcul des dimensions nécessaires pour les ouvrages de stockage.

Sommaire

|

L'essentiel

Principes de base

Différentes étapes du processus de dimensionnement

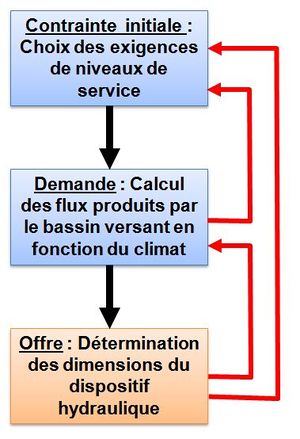

Un ouvrage hydraulique doit être dimensionné pour évacuer, dans des conditions satisfaisantes, les débits qu'il va recevoir en provenance de la surface et de l'amont. Le problème à traiter peut donc se décomposer en trois questions :

- Comment prendre en compte les contraintes réglementaires, politiques, écologiques, économiques, sociales, etc. permettant de définir le niveau de service (explicitant "les conditions satisfaisantes") que devra rendre l'ouvrage à concevoir ?

- Comment associer à ce niveau de service attendu une demande chiffrée, le plus souvent exprimée en terme de débits (et plus généralement de flux) à évacuer ?

- Comment mettre en face de cette demande une offre adaptée, c'est à dire comment fixer les capacités d'écoulement et les dimensions que devra avoir l'ouvrage pour faire face à la demande en respectant le niveau de service attendu ?

Le première question est d'ordre stratégique, la deuxième de nature hydrologique et la troisième va faire appel à l'hydraulique.

Le processus à mettre en place peut, en première approche, se décomposer en trois étapes, chaque étape correspondant à la réponse à l'une des trois questions.

Dans une situation idéale, il serait possible de répondre successivement à ces trois questions en les considérant comme indépendantes. Dans le monde réel, ces trois questions sont souvent liées et doivent être abordées conjointement, pour deux raisons :

- le choix des dimensions effectuées en un point peut conditionner les débits en un autre point ;

- la définition du niveau de service à rendre est complexe et dépend à la fois du débit et des dimensions.

Le processus de conception et de dimensionnement ne peut donc pas être linéaire. Il doit être considéré comme un processus itératif, chaque étape pouvant remettre en cause les choix effectués aux étapes précédentes (figure 1).

Étape 1 : Choix du niveau de service à rendre

Obligation d'accepter des dysfonctionnements

Même si les observations mondiales montrent qu'il existe certainement pour une durée donnée une hauteur maximale de pluie possible (voir Pluie maximum probable (HU)), celle-ci est tellement supérieure à celles usuellement observées (même pour des périodes de retour rares), qu'il est impossible de dimensionner les ouvrages pour les débits qui seraient produits dans de telles conditions. Il est donc nécessaire de rechercher, de façon plus ou moins explicite, un compromis technico-économique entre "l’aspiration à une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter tant le coût d’investissement que les sujétions d’exploitation" (Ministères, 1977).

Nota : La notion de recherche de compromis, ne doit pas être confondue avec celle, plus technocratique et beaucoup plus irréaliste, de recherche d'un optimum économique, qui minimiserait un "coût global", évalué comme la somme des coûts objectifs (d'investissement et de maintenance) et de l'espérance mathématiques des coûts associés aux dysfonctionnements (voir Analyse coût bénéfice / ACB (HU)).

C'est normalement par le choix d'un tel compromis que doit commencer l'étude.

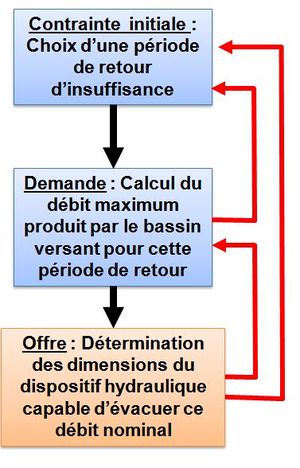

Raisonnement à partir d'une période de retour d'insuffisance

Pour déterminer le risque acceptable de dysfonctionnement, on a pendant très longtemps raisonné uniquement à partir de deux choix basiques :

- Définir une approche binaire de la qualité de fonctionnement de l'ouvrage (l'ouvrage fonctionne correctement ou dysfonctionne), associé à un critère simple (par exemple, pour une conduite fermée : fonctionnement correct tant que l'ouvrage est à surface libre, dysfonctionnement s'il se met en charge) ;

- Choisir une période de retour d'insuffisance acceptable et dimensionner l'ouvrage de façon à ce que la période de retour des dysfonctionnements (au sens choisi précédemment) soit inférieure ou égale à la période de retour d'insuffisance choisie.

Pendant longtemps, cette période de retour a de plus été choisie, sans arguments vraiment forts, à une valeur fixe : 10 ans pour les réseaux d'assainissement et 100 ans pour les aménagements de rivière. Le schéma de la figure 1 se simplifie alors beaucoup (figure 2) :

Vers une évaluation plus globale de la qualité de service fournie

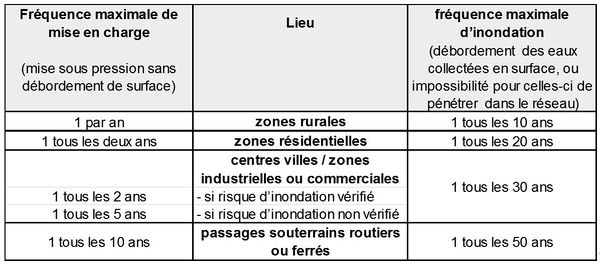

L'approche précédente est cependant souvent trop simpliste. L'Instruction technique INT77 (Ministère, 1977), citée plus haut, a introduit l'idée que la période de retour d'insuffisance ne devait pas être fixe, mais choisie en fonction des enjeux.

La norme NF EN 752-2, par ailleurs très critiquable, peu utilisée, et aujourd'hui annulée, a amélioré cette approche, d'une part en distinguant la fréquence (l'inverse de la période de retour) maximale de mise en charge et la fréquence maximale d'inondation, et d'autre part en proposant des valeurs différentes selon les lieux (figure 3).

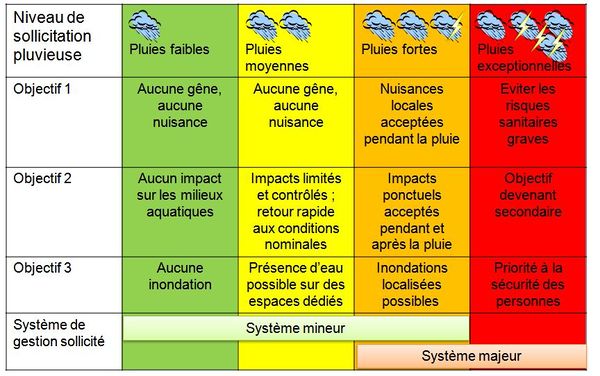

Ces deux modifications ne remettent pas fondamentalement en cause le schéma de la figure 2. Cependant, une avancée très importante a été introduite par le guide "la ville et son assainissement" (CERTU, 2003). Elle a consisté à associer des niveaux de service différenciés aux différents niveaux de sollicitation pluvieuse, ceci pour les différentes fonctions que doit remplir le système d'assainissement (figure 4).

Avec cette approche, le dimensionnement des ouvrages se complique car il doit se fonder sur plusieurs éléments de nature différente :

- Pour l'ouvrage considéré, quel est l'objectif principal qui va guider le dimensionnement ? Le plus souvent, en ce qui concerne les ouvrages d'écoulement, se sera l'objectif de lutte contre les inondations locales, mais ce n'est pas obligatoirement le cas (c'est encore plus vrai pour les ouvrages de stockage).

- Comment fixe-t-on les limites entre les différents niveaux de sollicitation pluvieuse ? Chocat et al (2022) propose d'utiliser les périodes de retour, mais on pourrait aussi utiliser d'autres critères.

- Pour quelle limite (limite entre pluie moyenne et pluie forte ou limite entre pluie forte et pluie exceptionnelle) fixe-t-on la capacité de l'ouvrage ? Formulé autrement à partir de quel moment utilise-t-on le réseau majeur d'évacuation ?

- Quel est le critère retenu pour caractériser le fonctionnement "normal" de l'ouvrage : débit correspondant au débit maximum à surface libre, niveau maximum de remplissage acceptable, charge maximum acceptable, etc.

Dans une démarche complète, il ne sera donc pas possible de s'appuyer uniquement sur le processus simplifié présenté par la figure 2. Il sera nécessaire :

- de définir différentes valeurs de débit (plus généralement de conditions de fonctionnement) correspondant aux différents niveaux de service (et ceci pour les différents objectifs) ;

- de caractériser la qualité de service rendu dans chacune de ces situations plus complétement que par une réponse binaire (dimensionnement suffisant ou insuffisant).

Étape 2 : Calcul des débits à évacuer

Pendant très longtemps, comme indiqué plus haut, on s'est contenté de prendre comme référence une valeur unique de débit nominal pour laquelle on dimensionnait l'ouvrage.

Étape 3 : Calcul des dimensions de l'ouvrage

Une conséquence importante des remarques précédentes est que la détermination d'un débit nominal unique, permettant de fixer la capacité d'évacuation de l'ouvrage, ne constitue que l'un des éléments du processus de conception des ouvrages. Sa définition sera même parfois ambigüe et il ne pourra de doute façon pas être fixé définitivement indépendamment des autres choix : dimension et forme de la section, pente du bief, nature et rugosité des matériaux, etc.

circulaire, rectangulaire, ovoïde, trapézoïdale en cas d'écoulement à surface libre ; nature du matériau et rugosité ; lien avec le mode de fonctionnement (charge/surface libre)

Cette dernière question est très importante. Elle conditionne en effet de façon très forte les méthodes utilisables. Par exemple, dimensionner l'ouvrage uniquement en fonction d'un débit suppose de façon implicite qu'il existe une relation univoque entre le débit et la section de l'écoulement, c'est à dire, le plus souvent que les conditions hydrauliques sont celles d'un écoulement permanent uniforme, conditions que l'on n'observe que très rarement dans les réseaux ou dans les rivières pendant les périodes de crue.

A l'inverse, les autres critères ne permettent pas de s'appuyer uniquement sur une valeur de débit nominal, le calcul du critère dépendant d'autres éléments (forme de la section, pente du tronçon, rugosité effective du matériaux, etc.).

contraintes à prendre en compte (vitesse min et max)

Analyse du fonctionnement pour des conditions hydrauliques différentes des conditions nominales

Fonctionnement pour des situations courantes

différentes situations pluvieuses à prendre en compte ; importance de prendre en compte le fonctionnement dans toutes les situations (autocurage, odeurs, ...)

Fonctionnement pour des situations extrêmes

obligation réglementaire ; devenir des eaux débordantes

Autres situations possibles

influences aval, mises en charge, variations brutales de débit

Méthodes utilisables

Choix des données de calcul

Choix des données pluviométriques

Notion de pluie dimensionnante liens avec temps de concentration et lag time ; ; où trouver les données ; insuffisances des données de l'IT77 ; adaptation des données à la surface ; prise en compte du changement climatique

Choix du coefficient de ruissellement

renvoi à l'article sur les méthodes de calcul ; évolution dans le temps ;

Choix du modèle hydrologique

Méthode rationnelle

rappel rapide et renvoi sur l'article : avantage et inconvénients

Méthode de Caquot

rappel rapide et renvoi sur l'article : avantage et inconvénients

Modèles de simulation hydrologique

projets amont : pluie de projet + modèle du réservoir linéaire

renforcement de réseau : outils de simulation réseau

Critères de choix

stade du projet (de l'étude préliminaire à l'APD) ; enjeux

Du débit aux dimensions

choix du couple pente/section

critères de choix - discussion sur la valeur du coefficient de rugosité

Choix du modèle hydraulique

écoulement permanent uniforme ; débit d'une conduite en fonction du remplissage ; choix de la rugosité

Intérêt d'une simulation hydraulique plus complète

Bibliographie :

- CERTU (2003) : La ville et son assainissement : Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de l'eau ; disponible sur https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/la_ville_et_son_assainissement_certu_2006_-2.pdf

- Chocat, B., Cherqui, F., Afrit, B., Barjot, G., Boumadhi, M., Breil, P., Célérier, J.L., Chebbo, G., De Gouvello, B., Deutsch, J.C., Gromaire, M.C., Hérin, J.J., Jairy, A., Maytraud, T., Paupardin, J., Pierlot, D., Rpdriguez, F., Sandoval, S., tabuchi, J.P., Werey, C. (2022a) : Contribution à une meilleure explicitation du vocabulaire dans le domaine des solutions dites « alternatives » de gestion des eaux pluviales urbaines ; TSM n°5 2022 ; pp 103

- Chocat, B., Afrit, B., Maytraud, T., Savary, P., Tedoldi, D. (2022b) : Comment mettre en place des règles hydrologiques efficaces pour la gestion durable des eaux pluviales urbaines ; TSM n°10 ; octobre 2022 ; pp.39-62.

- Flanagan, K., Barraud, S., Gromaire, M.-C., Rodriguez, F. (2022) : Guide méthodologique pour l’évaluation de performances des ouvrages de maîtrise à la source des eaux pluviales, Office français de la biodiversité (OFB), septembre, 164 p. https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1252

- Ministères (1977) : Ministère de la culture et de l'environnement, Ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Ministère de l'agriculture, Ministère de la santé et de la sécurité sociale ; Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations ; IT 77 284 INT ; Imprimerie nationale ; Paris ; 62 p + annexes ; 1977.

- Roche, P.-A., Velluet, R., Aujollet, Y., Helary, J.L., Le Nouveau, N. (2017) : Gestion des eaux pluviales : 10 ans pour relever le défi ; Rapport Technique Conseil Générale de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; disponible sur : https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0008967/010159-01_rapport-publie_tome1_synthese_diagnostic-propositions.pdf;jsessionid=68117E81D8E689F3BF6A01719FF00537

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS