Cartographie des zones inondables par approche hydrogéomorphologique/en

Language: Language: |

Français • English |

Sommaire |

Introduction

Since the publication of the methodology guide in 1996, the method of mapping of floodplains using hydro-geomorphology has been essential to the creation of floodplain Atlas' and the Flood Hazard PPR maps. It has been used in projects concerning land use and development (PLU, SCOT ...).

This method allows for a good understanding of the natural and man-made elements elements of the valleys landscape, of the different parts of the alluvial plains and of the hydrodynamics of the streams. Its precision has been proved to be effective during the extraordinary floods in the Aude in November 1999, the Gard during September 2002 and the Var in June 2010.

Scientific Basis

The hydro-geomorphological approach is a geomorphological analysis of the alluvial plains.

Geomorphology is the science of describing and explaining continental and submarine landforms

By studying the formation of the landscape on a geological time-scale as well as the effects of climate change and the current morphogenic (je ne sais pas si ce mot a le meme sens en anglais) processes. This science provides a basis for the global understanding of the evolution of landscapes on different time-scales and sizes; It enables, for every studied landscape, the creation of a model of its evolution taking into account its geological and climatic history.

During the quaternary era, the current geological era which started 1,8 million years ago. The numerous climatic variations multiplied the amount of ENCAISSEMENT AND siltation phases making the alluvial sediments stratify or slide into one another. The lowest STRATA above the LIT MAJEUR FONCTIONEL (floodplain ?) is most commonly ascribed to the Würm (80 000 BC to 10 000 BC), the last ice age before the Holocene, the present era, during which took shape the present alluvial plains studied with the hydro-geomorphological approach.

Method of Analysis

Principe

Essentially the method revolves around the analysis of :

- the physical shape of the valley and the basic theoretic model taking into account its evolution in space and time.

- Information relative to the historic floods

- Land-use

- The man-made structures likely to affect the rivers hydraulic functioning, especially during a flood.

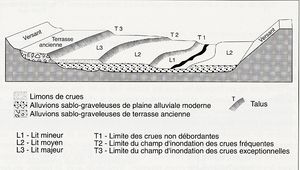

In order to make the model it is necessary to divide the drainage basin into its most essential and important elements:

- Geographic units (areas) reflecting the hydraulic functioning of the river in its different regimes :

- the river banks and alluvial terraces forming the entrenchement

- the alluvial plain separated into minor and major riverbeds.

- Precise boundaries separating those units and enabling the mapping of them : the cracks caused by the valleys erosion.

- Within the floodplain secondary morphological structures that can have a major impact on the water flow (natural or man-made channels, fluvial annexes, shape of the ground .....)

The floodplain is the area which can be flooded, the river leaves identifiable morphological traces on the valley allowing us to delineate the floodplain. The floodplain can be separated into zones according to the likelihood of a flood and the impact one would have (figure 1).

Application

Basée sur l’observation, la méthode dispose des moyens d’étude suivants :

- l’exploitation de la documentation existante :

- les cartes scientifiques, géologiques, et (plus rarement) géomorphologiques et pédologiques,

- les cartes topographiques : couverture IGN de la France au 1/25.000, qu’il est possible d’agrandir au 1/10.000.

- la télédétection, et plus précisément compte tenu de l’échelle des études à mener, la photo-interprétation stéréoscopique des photographies aériennes. Toutes les couvertures photographiques aériennes stéréoscopiques anciennes sont exploitables, avec une préférence pour les grandes échelles (1/10.000 au 1/25.000). L’étude de deux ( ou plus ) couvertures anciennes permet des interprétations diachroniques, très utiles dans certains cas. La commande par le maître d’ouvrage d’une mission nouvelle à un opérateur spécialisé est souhaitable lorsque les missions disponibles sont peu adaptées ( échelle – ancienneté – enjeux forts – mauvaise qualité ).

- les observations de terrain : indispensables dans tous les cas, elles permettent de vérifier et de compléter ( dans le cas d’un couvert forestier par exemple ) l’information obtenue par photo-interprétation. Elles comprennent également les enquêtes de terrain relatives aux crues antérieures : localisation de laisses et de repères de crues, recueil d’informations orales.

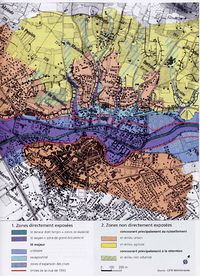

Carte hydrogéomorphologique

A la suite de cette phase d’analyse et d’interprétation, la carte hydrogéomorphologique peut être réalisée (figure 2). Le rendu cartographique correspond au report, à une échelle choisie (en général 1/25.000 et 1/10.000) sur un support choisi (en général SCAN 25 en niveau de gris) des éléments suivants :

- Mise en place des structures de base : relief encadrant la plaine alluviale et réseau hydrographique.

- Interprétation et report des unités hydrogéomorphologiques :

- Limites externes du lit majeur

- Limites lit majeur / lit moyen / lit mineur.

La précision demandée demande une légende appropriée pour chaque cartographie suivant son échelle. Les facteurs influençant l’hydrodynamisme du cours d’eau seront reportés sur cette cartographie.

Les éléments structurant la plaine alluviale fonctionnelle peuvent être nivelés ou masqués pour de multiples raisons : agriculture, urbanisation, infrastructures routières… Les différentes composantes du système alluvial seront reportées de façon très précise sur la carte avec une mission de validation consistant en une expertise de terrain. Les talus et leurs hauteurs relatives seront également reportés. Lorsque le contact entre les deux unités sera incertain ou difficilement identifiable, la limite s’effectuera par un trait discontinu.

Comparaison avec les limites des crues historiques

Les crues observées

Trois crues principales dans le Sud de la France ont pu être étudiées dans le cadre d'une comparaison entre les limites de la zone qui a été inondée et les limites de la zone inondables définies par approche hydrogéomorphologique :

- la crue de Novembre 1999 dans l'Aude,

- la crue de Septembre 2002 dans le Gard,

- la crue de Juin 2010 dans le Var.

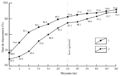

La méthode

Cette méthode numérique est issue de trois publications (Chave, 2002 et Esposito, 2003 et 2011). Il faut rappeler que les données numériques de base, c'est-à-dire les zones inondables et la zone inondée, sont des couches vectorielles, assimilables à un grand nombre de segments de droite. Un polygone de dépassement est un secteur qui traduit un dépassement des limites des zones inondables par la zone inondée. Il est mis en évidence grâce aux traitements réalisés avec le logiciel Mapinfo. Il est délimité par deux intersections entre les deux couches. La surface contenue entre celles-ci constitue le polygone. Pour chaque polygone, le logiciel peut en calculer la surface. Le second traitement qui a été nécessaire a été le calcul du linéaire compris entre ces deux intersections traduisant le linéaire de dépassement appelé le linéaire de contact calculé aussi par MapInfo. C’est le linéaire, pour chaque polygone, qui représente en mètres, le dépassement de la zone inondable par la zone inondée. Après avoir caractérisé la superficie du polygone et son linéaire de dépassement, il restait à introduire une notion caractérisant l’importance du dépassement. Est-ce que les eaux ont largement débordé l’enveloppe des zones inondables ou bien « faiblement » ? C’est la notion d’amplitude moyenne. Elle correspond à la hauteur d’un rectangle de longueur équivalente au linéaire de contact, et dont la surface est équivalente à la surface du polygone de dépassement. Pour parvenir à la quantifier, il nous a semblé pertinent d’assimiler chaque polygone de dépassement à un rectangle de surface équivalente. Le seuil de significativité peut être défini comme étant la distance, en plan, résultante de l’ensemble des incertitudes inhérentes à chaque étape technique, depuis l’élaboration de la cartographie de la zone inondable et du relevé de zones inondées, jusqu’à leur numérisation et leur traitement. Ce seuil est directement relié à l’amplitude moyenne Am de dépassement de chaque polygone. Lorsque celle-ci est supérieure au seuil de significativité nous considérons que le polygone comporte une information qui doit être traitée, car cela traduit un dépassement significatif. En Conclusion, face à l’ensemble des incertitudes (report cartographique, report des limites des zones inondables, numérisation des données et zone inondée), nous avons donc fixé le seuil de significativité à 25 mètres. Nous considérerons donc comme significatif tout polygone ayant une amplitude moyenne supérieure ou égale à 25 mètres.

Les résultats

Dans l'Aude et le Gard, les traitements graphiques, appliqués aux vingt-sept cours d’eau étudiés permettent de mettre en évidence la très large propagation des eaux de ces deux crues rares à exceptionnelles à l’intérieur des limites de leur plaine alluviale fonctionnelle. Cette première conclusion repose sur les valeurs de linéaires obtenues pour chacune des trois situations constatées après le passage de la crue : les cas de dépassement, les cas de remplissage et les cas de non-remplissage. La première de ces catégories représente les situations pour lesquelles la limite de la zone inondée se situe au-delà de la plaine alluviale fonctionnelle du cours d'eau. Le taux moyen de ce linéaire de dépassement représente 12,5 % du linéaire de l’enveloppe géomorphologique audoise et moins de 9 % de celui de l’enveloppe gardoise. Ces dépassements apparaissent comme ponctuels puisque 51 de ces situations ont été inventoriées dans l’Aude et 72 dans le Gard. Globalement, ils se caractérisent également comme des dépassements limités puisque seulement 5 % de ce linéaire montre une amplitude moyenne supérieure à 60 mètres.

Dans le Var, Pour les débordements de la zone inondée sur les limites de la zone inondable définie par approche hydrogéomorphologique, il a fallu analyser 21 polygones de dépassements. Pour chaque polygone, nous avons pu définir une cause de débordement. Au total, cinq causes ont été mises en évidence sur les 21 polygones. « Absence de cartographie HGM de l'affluent » signifie que les dépassements sont liés au fait qu'il n'y a pas de cartographie de la zone inondable par approche hydrogéomorphologique dans les secteurs où une zone inondée a été définie. « Erreur de cartographie ZI » signifie que nous avons observé une erreur sur la cartographie de la zone inondée lors de la crue de juin 2010.« Erreur de cartographie HGM » signale une erreur de la cartographie hydrogéomorphologique. « Aménagement anthropique » montre que le dépassement est dû à la présence d'aménagements. « Erreur de cartographie du versant de raccordement » est présent quand la zone inondée s'étale au-delà de la partie externe du lit majeur dans une forme concavo-convexe. Nous avons comparé 305 km d'enveloppe hydrogéomorphologique à 338 km d'enveloppe de zone inondée. Sur les 21 polygones, 3 sont dus à des absences de cartographie hydrogéomorphologique dans les affluents. Mais l'élément essentiellement est la forte proportion des erreurs de cartographies (au total 15 polygones). La présence d'un aménagement anthropique (voie SNCF) a créé un dépassement. Plus convaincante, l'analyse des linéaires de dépassement montre que sur les 11311 m de linéaire de dépassement, 7900 m sont dûs aux erreurs cartographiques hydrogéomorphologiques et de la zone inondée. Pour les dépassements liés au versant de raccordement, c'est un élément difficile à expliquer étant donné que la cartographie de cette limite concavo-convexe n'est pas facile à définir à l'échelle du 1/25.000. Ceci représente 15 % soit 1718 m sur les 11311 liés à l'ensemble des dépassements. C'est donc près de 84% du linéaire de dépassement qui est dû à des erreurs de cartographie. Sur cette thématique d'Atlas des Zones Inondables, nous disposions d'un linéaire d'enveloppe hydrogéomorphologique de plus de 300 km. Cette enveloppe a été dépassée par la crue de juin 2010 sur plusieurs secteurs totalisant un linéaire de 11 km c'est-à-dire 4%. Cela veut dire que plus de 96% de la crue ont été contenus dans l'enveloppe hydrogéomorphologique.

Sources

- Chave S. (2002) - Contribution à la validation numérique de la cartographie hydrogéomorphologique, Géomorphologie, 4, pp. 297-306.

- Esposito C. (2011) - Crue du 15 juin 2010 dans le Var - Comparaison des limites des zones inondables et des zones inondées. Rapport 12/2011, CETE Méditerranée / DREAL PACA,

- Esposito C., Chave S., Ballais J.-L., Delorme-Laurent V. (2009) - Hydrogeomorphological mapping and recent floods in France - Proceeding of the Ninth Conference on the Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 09, E. Ozhan (Editor), 10-14 November 2009, Sochi, Russia (http://www.medcoast.org.tr/publications/proceedings_09.html#vol1 )

- Esposito C. (2003) - Crues de septembre 2002 sur le bassin versant du Gardon, Etude comparative entre les limites de la cartographie hydrogéomorphologique et le relevé de la zone inondée, mémoire de DEA, université de Provence, Aix-en-Provence, 40 p.,

- Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme /Ministère de l'Environnement (1996) - Cartographie des zones inondables : approche hydrogéomophologique - Ed. Villes et Territoires, 100 p.

Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique]. |

Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique]. |

Liens :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS