Gestion intégrée des ressources en eaux (HU) : Différence entre versions

(→Planifier) |

(→Évaluer les différentes ressources en quantité et en qualité ainsi que leur variabilité temporelle et spatiale) |

||

| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||

La gestion intégrée suppose que l'on prenne en compte l'ensemble des ressources disponibles, à condition que celles-ci soient renouvelables. La question du caractère renouvelable ou non nécessite que l'on choisisse une base de temps, la plus logique étant l'année. Sur un plan purement théorique, en France métropolitaine, les ressources strictement renouvelables sont énormes. Il tombe en effet en moyenne entre 500 et 1000 mm d'eau par an, soient entre 0,5 et 1 m<sup>3</sup> d'eau par an et par m<sup>2</sup>, soient encore entre 500 000 m<sup>3</sup> et 1 million de m<sup>3</sup> d'eau par km<sup>2</sup>. La région parisienne est la plus peuplée avec 18,8 % de la population de la France métropolitaine sur seulement 2,2 % de sa superficie. Ceci représente une densité de population un peu supérieure à 1000 hab/km<sup>2</sup>. Chaque habitant de ce territoire reçoit donc en dotation entre 500 et 1000 m<sup>3</sup> d'eau pure venant du ciel chaque année. A ces ressources que l'on peut qualifier d'endogènes puisqu'elles arrivent directement sur le territoire, il convient d'ajouter les ressources exogènes apportées par les cours d'eau et également par certaines nappes phréatiques de grande extension. | La gestion intégrée suppose que l'on prenne en compte l'ensemble des ressources disponibles, à condition que celles-ci soient renouvelables. La question du caractère renouvelable ou non nécessite que l'on choisisse une base de temps, la plus logique étant l'année. Sur un plan purement théorique, en France métropolitaine, les ressources strictement renouvelables sont énormes. Il tombe en effet en moyenne entre 500 et 1000 mm d'eau par an, soient entre 0,5 et 1 m<sup>3</sup> d'eau par an et par m<sup>2</sup>, soient encore entre 500 000 m<sup>3</sup> et 1 million de m<sup>3</sup> d'eau par km<sup>2</sup>. La région parisienne est la plus peuplée avec 18,8 % de la population de la France métropolitaine sur seulement 2,2 % de sa superficie. Ceci représente une densité de population un peu supérieure à 1000 hab/km<sup>2</sup>. Chaque habitant de ce territoire reçoit donc en dotation entre 500 et 1000 m<sup>3</sup> d'eau pure venant du ciel chaque année. A ces ressources que l'on peut qualifier d'endogènes puisqu'elles arrivent directement sur le territoire, il convient d'ajouter les ressources exogènes apportées par les cours d'eau et également par certaines nappes phréatiques de grande extension. | ||

| + | Ce simple calcul montre que ce n'est pas tant la ressource elle-même qui constitue la vraie limite mais la part de cette ressource qui est effectivement mobilisable. Évaluer les ressources consiste donc à se demander comment il est techniquement et économiquement possible d'utiliser des ressources naturellement mobilisables et/ou d'augmenter la part mobilisable de la ressource disponible | ||

| + | |||

| + | Cette façon d'élargir le problème met en évidence l'importance qu'il y a à mieux gérer les eaux pluviales, y compris (et même surtout) dans les zones urbaines, en particulier en privilégiant leur infiltration ou leur récupération. | ||

====Évaluer les différents besoins et les hiérarchiser==== | ====Évaluer les différents besoins et les hiérarchiser==== | ||

Version du 12 avril 2021 à 14:39

Traduction anglaise : Integrated water resources management

Dernière mise à jour : 11/04/2021

Ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer une gestion coordonnée et efficace des ressources en eau à l'échelle d'un territoire, quelle que soit sa taille et sa nature : agglomération, bassin versant, pays, continent, etc..

Article en chantier

La première partie de cet article est largement inspiré du dossier GRAIE-Eau MéliMélo sur la rareté de l'eau.

Pourquoi est-il nécessaire de mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau ?

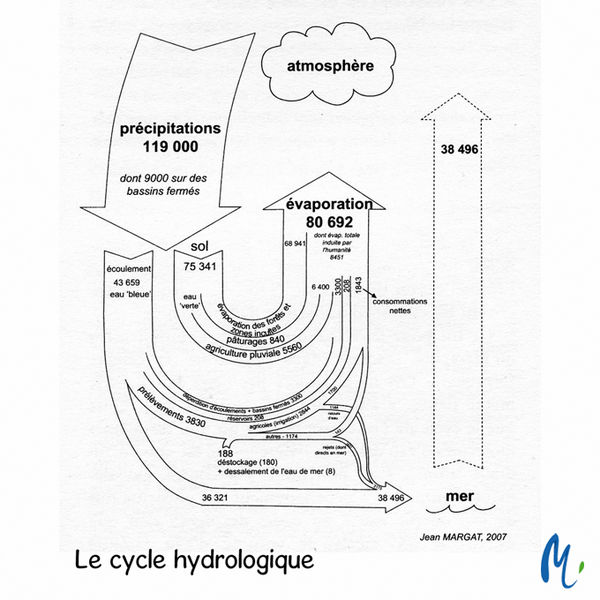

A première vue l'idée que l'eau est un bien rare et précieux semble paradoxale. La terre est en effet une planète bleue couverte à environ 70% par des océans. Même si 97,4% de cette eau est salée et inutilisable sans traitement, il reste cependant, en première lecture, plus de 5 millions de m3 d’eau douce à la disposition de chacun des habitants de la planète, beaucoup plus que le plus dépensier d’entre nous n’en utilisera tout au long de sa vie. Plus encore, contrairement au pétrole, qui est (presque) uniquement d’origine fossile et dont le renouvellement ne peut se faire que sur des temps géologiques, de l’ordre de millions d’années, l’eau est recyclée en permanence par la machine atmosphérique, et la même eau peut être réutilisée indéfiniment. On peut donc parfaitement lui appliquer l’un des principes phares du développement durable « vivre sur l’intérêt, sans toucher au capital ». Il suffit pour cela de se contenter d’utiliser les quantités périodiquement renouvelées. Le volume annuel moyen mobilisé par la partie continentale de ce cycle hydrologique (c’est-à-dire en ne prenant pas en compte les précipitations qui retombent dans les océans) est de 83 000 km3. L’eau pure nouvelle fournie par la nature représente donc plus de 10 000 m3 par an et par terrien, un chiffre qui peut paraître extrêmement confortable à un français moyen qui en consomme 200 fois moins à son robinet.

Pourquoi alors y-a-t-il un problème ?

Les raisons sont multiples et un diagnostic précis est nécessaire pour trouver les bonnes solutions.

Les besoins en eau sont beaucoup plus importants que nous ne le pensons

La première difficulté est que nous consommons beaucoup plus d’eau que celle que nous tirons de nos robinets :

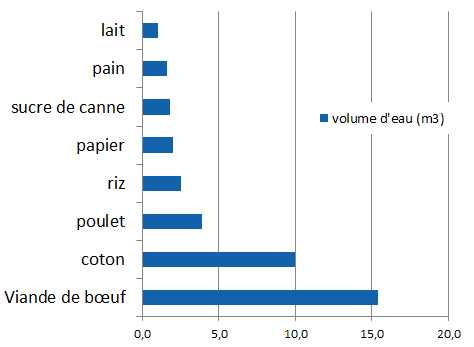

- nous « mangeons » en particulier beaucoup plus d’eau que nous n’en buvons. La production d’un kilogramme de tomates nécessite par exemple plus de 150 litres d’eau ;

- nous avons également besoin d’eau pour de très nombreuses activités agricoles, industrielle ou de production d’énergie ;

- nous consommons aussi de l’eau de façon indirecte en rejetant des polluants dans les milieux aquatiques ; ces polluants doivent être dilués pour que l’eau soit à nouveau utilisable ;

- enfin, nous utilisons de l’eau « in situ » sans la prélever, pour la navigation, les activités nautiques, la production d’énergie par des turbines, le refroidissement des centrales nucléaires, etc..

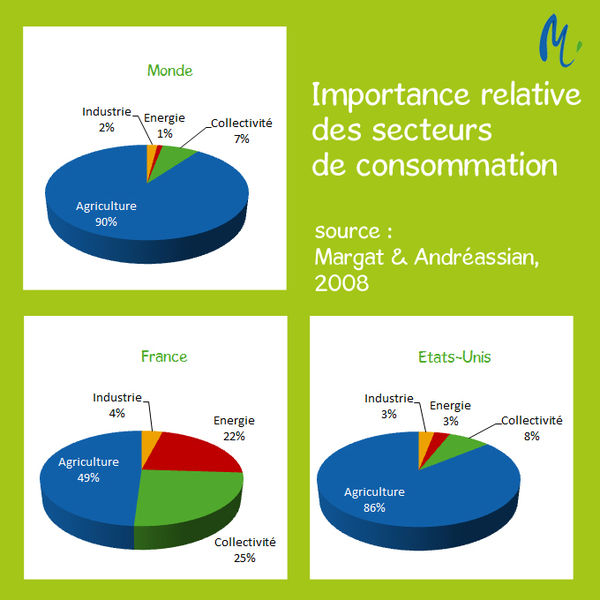

Selon les pays, l’importance relative des secteurs de consommation est extrêmement variable comme l’illustre la figure 3 extraite du dossier GRAIE-Eau MéliMélo sur la rareté de l'eau. Dans le monde, l’agriculture à elle seule consomme plus de 8 000 km3 d’eau par an, ce qui représente environ 90% de la consommation totale, et presque 10% du volume disponible.

Dans tous les cas la consommation d’eau est de toute façon beaucoup forte que nous le pensons généralement et peut se mesurer par différents indicateurs qui font référence à la notion d'eau virtuelle, par exemple « l’empreinte eau ».

L’empreinte eau constitue l'une des façons possibles pour connaître les quantités réelles d’eau que nous consommons vu. Il s’agit d’un indicateur qui mesure l’usage direct ou indirect qui est fait de l’eau douce. L’empreinte eau se décompose en :

- empreinte eau bleue (eau de surface ou eau souterraine effectivement consommée),

- empreinte eau verte (eau de pluie mobilisée, mais immédiatement restituée au milieu naturel, par exemple sous forme d’évapotranspiration),

- empreinte eau grise (eau utilisée pour diluer les polluants).

L’empreinte eau permet ainsi de calculer la quantité d’eau nécessaire pour produire un bien quelconque. Il faut par exemple 15 m3 d’eau pour produire 1 kg de bœuf ou encore 3 m3 d’eau pour 1 kg de riz (voir la figure 4).

Le chiffre à retenir est que, en 2021, les besoins totaux en eau de l’humanité représentent plus de 10% du flux disponible et que ce pourcentage augmente régulièrement en particulier du fait :

- de l'augmentation de la population mondiale ;

- de l'exode rural et la croissance associée des mégalopoles ;

- de la modification des pratiques culturales reposant de plus en plus sur l'irrigation.

Les précipitations sont très variables dans l'espace

Contrairement au pétrole, la quantité d’eau sur terre est stable, la comparaison entre l’eau et le pétrole lui est donc favorable si l’on raisonne en capacité de renouvellement de la ressource. Mais elle ne l’est pas si on raisonne en partage de cette ressource. Il n’y a en effet pas de marché mondial de l’eau comme il y a un marché mondial du pétrole. Si le pétrole produit au Moyen Orient peut être utilisé partout dans le monde, le Moyen Orient ne doit compter, du moins en première approche [3], que sur l’eau qu’il produit lui-même pour s’approvisionner.

Or l’eau douce est extrêmement mal répartie sur la planète. Selon les zones climatiques, la quantité annuelle de précipitation varie ainsi de quelques centimètres à plusieurs mètres.

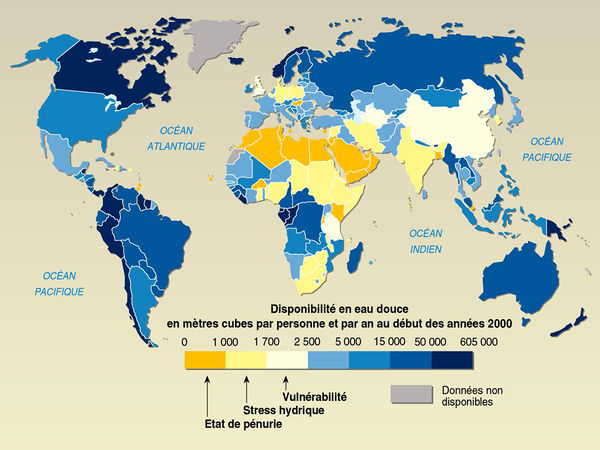

Plus encore, ce ne sont pas nécessairement les zones les plus peuplées qui sont les mieux servies. Différents indicateurs permettent ainsi de mesurer la « richesse » d’un pays en eau. Le plus naturel est le volume annuel par habitant (voir la figure 5 extraite d'un article de Philippe Rekacewicz dans le monde diplomatique). Cet indicateur varie de quelques centaines de m3 par an dans des pays très « pauvres en eau », pour beaucoup situés en Afrique du Nord et de l'Est, à près de 100 000 m3 dans les pays « riches en eau », par exemple dans les pays d’Europe du Nord ou situés dans les zones équatoriales.

La carte du monde que cet indicateur fait apparaître est, par certains côtés, inattendue. La Grande Bretagne, pays pourtant réputé comme humide, apparaît ainsi comme vulnérable vis-à-vis de ses ressources en eau du fait de la densité de sa population, alors que l’Australie, pays pourtant aride semble correctement pourvu du fait de son immensité. Ceci montre aussi les limites de cet indicateur. L’échelle du pays est probablement trop vaste pour cartographier la disponibilité réelle de l’eau.

Les précipitations sont très variables dans le temps

Il ne pleut pas en permanence, et, dans beaucoup d'endroits, les précipitations sont les plus faibles au moment où les besoins en eau sont les plus importants. De façon pratique, le volume d’eau arrivant sur terre se divise en trois parts d’importance comparable (voir figure 1) :

- une première partie ruisselle très vite en surface, rejoint le réseau hydrographique (ruisseaux, rivières, fleuves) et s’écoule vers la mer en quelques jours ou quelques semaines.

- une deuxième partie s’infiltre dans les couches superficielles du sol et est utilisée par la végétation qui va la restituer à l’atmosphère sous forme d’évaporation ou d’évapotranspiration.

- enfin une troisième partie va se stocker, soit en surface sous forme de neige ou de glace, soit en s’infiltrant profondément dans le sol pour rejoindre une nappe d’eau souterraine.

Les volumes réellement disponibles pendant les périodes sèches correspondent essentiellement à cette troisième part et sont donc inférieurs aux quantités précipitées.

La ressource effectivement mobilisable est souvent calculée comme étant égale à la quantité de précipitations moins l’évaporation [4]. Ce calcul est cependant discutable pour deux raisons :

- il ne prend pas en compte l’eau de pluie mobilisée « naturellement » (c’est-à-dire hors irrigation) par les cultures ;

- on n’est pas capable de stocker (par exemple dans des lacs artificiels) la totalité de l’eau générée par le ruissellement de surface. C’est difficilement faisable sur le plan technique, ce n’est pas raisonnable sur le plan économique et c’est très discutable sur le plan écologique.

Quoi qu’il en soit, l’eau mobilisable pendant les périodes sèches est uniquement constituée par l’eau stockée en surface sous forme de glace ou de neige, dans des lacs ou des retenues artificielles ou infiltrée dans les nappes souterraines. Ceci est vrai également pour l’eau transportée par les cours d'eau qui, en dehors des périodes de pluie, sont également alimentés par les mêmes réservoirs naturels sans lesquels ils s'assécheraient complètement au plus en quelques semaines.

La qualité de l'eau stockée n'est pas toujours suffisante

Avoir de l'eau à disposition n'est pas toujours suffisant. Il est également nécessaire que cette eau ait une qualité adéquate par rapport aux usages que l'on souhaite en faire, ou du moins que l'on puisse facilement la traiter pour la rendre utilisable. A priori, ceci est techniquement possible quelle que soit sa qualité de départ (y compris pour l'eau salée des océans), mais peut nécessiter des ressources techniques, énergétiques, et donc financières très importantes et qui ne sont pas accessibles partout et pour tous.

L'un des enjeux importants des décennies à venir sera donc, non seulement de mieux réguler la consommation, mais également de mieux contrôler les rejets pour préserver la qualité de la ressource. A titre illustratif, fermer le robinet d'eau lorsque l'on se lave les dents permet d'économiser quelques centaines de litres d'eau potable par an, jeter un seul mégot de cigarette dans la nature suffit à rendre 5 m3 d'eau impropre à la consommation. En France et dans beaucoup d'autres pays la pollution des nappes phréatiques par des polluants persistants, et en particulier par les pesticides constitue une menace à prendre très au sérieux.

Prélever l'eau ou la consommer ?

Une autre difficulté est l’ambiguïté qui existe entre eau prélevée et eau consommée.

D’une part on peut utiliser l’eau sans la retirer de son milieu naturel, pour la pêche, la navigation ou la baignade par exemple ; c’est ce que l’on appelle la consommation « in situ ».

Mais à l’opposé, l’eau que l’on prélève dans le milieu et que l’on utilise « ex situ » n’est pas nécessairement consommée. La plus grande partie est même souvent restituée au milieu naturel après usage, même si c’est souvent après avoir altéré sa qualité (introduction de substances polluantes, élévation de sa température, diminution de son énergie potentielle, etc.). La seule partie réellement « consommée », c’est-à-dire « perdue » pour le territoire, est constituée par l’eau qui est plus ou moins directement rejetée en mer ou par celle qui est restituée à l’atmosphère par évaporation ou évapotranspiration.

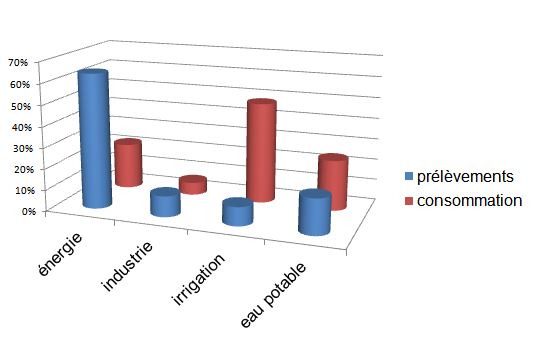

Cette différence est fondamentale car elle modifie totalement l’importance relative des différents secteurs d’usage de l’eau. En France, par exemple, l’irrigation ne constitue que le troisième secteur en importance pour les prélèvements, loin derrière la production d’énergie et même derrière la production d’eau potable, mais constitue le secteur le plus consommateur, en restituant à l’atmosphère l’essentiel de l’eau utilisée. Dans le monde et pour les mêmes raisons, la situation est similaire pour l’irrigation, qui représente 70% des prélèvements et 90% de la consommation nette. La figure 6, utilisant les données du centre d'information sur l'eau de 2012, illustre cette notion.

Il n'est cependant pas si simple de définir ce qu'est l'eau consommée. Par exemple l'eau consommée en ville pour les usages domestiques est restituée en grande partie à des cours d'eau (sauf pour les villes en bordure de mers ou d'océan). Même si elle a été le plus souvent prélevée sur une ressource plus pérenne (généralement une nappe), elle peut cependant être à nouveau pompée et utilisée à l'aval. De même l'eau utilisée pour l'irrigation va être évapotranspirée et restituée propre à l'atmosphère. Elle rentre donc à nouveau dans le cycle hydrologique et, selon la direction des vents dominants, va souvent contribuer à alimenter les précipitations quelques centaines de kilomètres plus loin file:(///C:/Users/BERNAR~1/AppData/Local/Temp/The_Biotic_Pump_Condensation_atmospheric_dynamics_.pdf).

Est-ce à cause du manque d’eau que 1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable ?

L’un des problèmes majeurs en matière d’eau douce concerne l’alimentation en eau potable des habitants de la terre. Les maladies hydriques, c’est-à-dire due à la mauvaise qualité de l’eau consommée, tuent chaque année des millions d’enfants. Plus d’un milliard de terriens n’avaient pas accès à l’eau potable en 2013 et l’essor démographique associé à l’urbanisation croissante de notre planète [6] vont encore accroître ces difficultés dans les années à venir.

Même s’il est vrai que dans certaines régions du globe l’eau est rare, le manque d’eau ne constitue cependant pas l’obstacle principal. Nous disposons en effet, comme indiqué plus haut, des moyens technologiques pour produire et apporter de l’eau en quantité suffisante pour la consommation humaine en tout point de la planète.

En fait, la limite principale provient de notre incapacité à construire et faire fonctionner durablement les infrastructures indispensables pour offrir à tous un service "eau" de qualité acceptable, par manque de ressources financières et/ou de volonté politique.

En guise de conclusion provisoire

L'eau est en train, dans beaucoup de pays, de devenir une ressource de plus en plus rare et précieuse. Si le dérèglement climatique, souvent mis en cause, constitue un facteur aggravant en augmentant la variabilité spatiale et temporelle des précipitations il n'est pas la seule cause. L'augmentation de la population mondiale, l'exode rural et la croissance associée des mégalopoles, les modifications des pratiques culturales reposant de plus en plus sur l'irrigation, la déforestation, l'imperméabilisation des sols et l'accélération des écoulements, etc., constituent le plus souvent les facteurs principaux.

La bonne nouvelle c'est que cette diversité des causes nous laisse à disposition une grande diversité d'outils. Encore faut-il les mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible, c'est l'un des objectifs de la gestion intégrée des ressources.

Comment procéder ?

On définit le plus souvent une gestion intégrée comme un mode de gestion qui prend en compte, dès le départ de la réflexion, l'ensemble des facteurs techniques, écologiques, économiques, sociaux, politiques, etc., qui lui sont liés. L'un des principaux enjeux des années à venir sera de fournir une eau de qualité suffisante à tous les habitants de la planète. Ceci implique une gestion efficace de cette ressource à toutes les échelles d'espace et il ne peut pas y avoir de gestion efficace de l'eau sans que cette gestion soit véritablement intégrée au sens précédent.

Du fait, d'une part de la très grande diversité des problèmes à résoudre et des solutions possibles, et, d'autre part, de la très grande difficulté associée à l'imbrication des territoires, la gestion intégrée devrait logiquement être envisagée depuis l'échelle planétaire jusqu'à celle de la ville. Par exemple l'importance des précipitations en Europe de l'Est dépend en partie de la gestion des forêts en Europe de l'Ouest (voir le paragraphe "Prélever l'eau ou la consommer"). Les outils à mettre en œuvre sont cependant extrêmement divers et dépendent bien évidemment de la taille des territoires. Malgré leur importance stratégique, nous ne développerons pas ici les outils qui peuvent être utilisés à des échelles nationales et surtout supranationales car ils sont intimement liés à des considérations géopolitiques. Nous fournirons donc principalement des éléments de réflexion à l'échelle des agglomérations en distinguant deux étapes : la préparation de la mise en place et les outils de mise en œuvre proprement dits.

Planifier

Bien définir l'échelle territoriale d'intérêt et les acteurs concernés

Le premier travail à fournir consiste à fixer les limites du territoire d'action. Sur le plan administratif il existe une structure parfaitement adaptée : l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB). Il est cependant important d'aller au delà des collectivités territoriales et de bien identifier tous les acteurs de terrain qui seront concernés par les mesures à prendre (industriels, agriculteurs, associations diverses, etc.). .

Évaluer les différentes ressources en quantité et en qualité ainsi que leur variabilité temporelle et spatiale

La gestion intégrée suppose que l'on prenne en compte l'ensemble des ressources disponibles, à condition que celles-ci soient renouvelables. La question du caractère renouvelable ou non nécessite que l'on choisisse une base de temps, la plus logique étant l'année. Sur un plan purement théorique, en France métropolitaine, les ressources strictement renouvelables sont énormes. Il tombe en effet en moyenne entre 500 et 1000 mm d'eau par an, soient entre 0,5 et 1 m3 d'eau par an et par m2, soient encore entre 500 000 m3 et 1 million de m3 d'eau par km2. La région parisienne est la plus peuplée avec 18,8 % de la population de la France métropolitaine sur seulement 2,2 % de sa superficie. Ceci représente une densité de population un peu supérieure à 1000 hab/km2. Chaque habitant de ce territoire reçoit donc en dotation entre 500 et 1000 m3 d'eau pure venant du ciel chaque année. A ces ressources que l'on peut qualifier d'endogènes puisqu'elles arrivent directement sur le territoire, il convient d'ajouter les ressources exogènes apportées par les cours d'eau et également par certaines nappes phréatiques de grande extension.

Ce simple calcul montre que ce n'est pas tant la ressource elle-même qui constitue la vraie limite mais la part de cette ressource qui est effectivement mobilisable. Évaluer les ressources consiste donc à se demander comment il est techniquement et économiquement possible d'utiliser des ressources naturellement mobilisables et/ou d'augmenter la part mobilisable de la ressource disponible

Cette façon d'élargir le problème met en évidence l'importance qu'il y a à mieux gérer les eaux pluviales, y compris (et même surtout) dans les zones urbaines, en particulier en privilégiant leur infiltration ou leur récupération.

Évaluer les différents besoins et les hiérarchiser

Mettre en place les critères et les procédures d'arbitrage

Mettre en œuvre

Agir sur l'offre et sur la demande

Diversifier les ressources

Protéger les ressources vulnérables

Développer le recyclage

Développer le stockage

Limiter les consommations

Mot en chantier

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS