Séparateur à hydrocarbures (HU) : Différence entre versions

| (27 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| + | [[File:logo_eurydice.jpg|80px]][[File:Logo OFB_soutien financier.png|120px]] | ||

| + | |||

''<u>Traduction anglaise</u> : Oil separator, Oil-water separator, Oil trap, Oil interceptor'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Oil separator, Oil-water separator, Oil trap, Oil interceptor'' | ||

| − | <u>Date de dernière mise à jour</u> : | + | <u>Date de dernière mise à jour</u> : 16/06/2025 |

| − | Dispositif destiné à intercepter les [[Huile (HU)|huiles]] et les [[Graisse (HU)|graisses]] non dissoutes ni émulsionnées contenues dans | + | Dispositif destiné à intercepter les [[Huile (HU)|huiles]] et les [[Graisse (HU)|graisses]], non dissoutes ni émulsionnées, contenues dans un écoulement. |

| − | + | ==Principes de fonctionnement== | |

| − | + | Ces dispositifs sont principalement fondés sur le fait que les huiles et les graisses sont plus légères que l'eau. Dans un écoulement tranquillisé (faible vitesse d'écoulement pour limiter la [[Turbulence (HU)|turbulence]]), les graisses et les huiles non fixées sur des sédiments ont donc tendance à remonter à la surface où il est possible de les arrêter en utilisant une [[Cloison siphoïde (HU)|cloison siphoïde]]. La partie fixée sur les particules peut, pour sa part, être piégée par décantation. | |

| − | + | Même si le terme séparateur à hydrocarbure est générique et indique une fonction, en assainissement, il est le plus souvent utilisé (comme le terme "piège à hydrocarbures") pour désigner des appareils compacts, généralement préfabriqués, mis en œuvre pour piéger d’éventuelles pollutions accidentelles provenant du ruissellement sur des zones exposées (stations-services et parkings en particulier) (''figure 1''). | |

| − | + | On utilise plutôt les termes de [[Déshuileur (HU)|déshuileur]] ou de [[Bac à graisse (HU)|bac à graisse]] pour parler des appareils destinés à piéger les huiles ou les graisses dans les eaux usées, par exemple pour pré-traiter les rejets des restaurants. | |

| − | + | La conception des séparateurs repose donc sur une tranquillisation des effluents et un dimensionnement assurant un temps de séjour suffisant pour que les [[Hydrocarbure (HU)|hydrocarbures]] de densité faible remontent en surface et puissent y être piégés grâce à des cloisons siphoïdes. Le perfectionnement des appareils consiste à éviter, grâce à des procédés d’obturation, leur relargage lorsqu’ils seront pleins et/ou soumis à des débits traversiers trop importants. | |

| − | + | La partie de l’appareil ayant pour objet la flottation est généralement précédée d’un compartiment dans lequel ont lieu un [[Dégrillage (HU)|dégrillage]] et un [[Débourbeur (HU)|débourbage]] (décantation des sables, voire des [[Matières en suspension / MES (HU)|matières en suspension]] les plus grossières) (voir ''figure 1''). | |

| − | |||

| − | + | [[File:séparateur_hydrocarbure_grand_reims1.JPG||800px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Schéma d'un séparateur à hydrocarbure ; <u>Source</u> : [https://eau.grandreims.fr/files/grandreims/Contenu/Documents%20pdf/eau_fiche_hydrocarbures_2018.pdf eau.grandreims.fr].''</center>]] | |

| − | + | == Normalisation des appareils == | |

| − | + | Les normes françaises (XPP16-441, XPP16-440, XPP16-442), qui ont régi les premières générations de séparateurs, sont devenues caduques au 1er mars 2007. Les appareils sont aujourd'hui régi par la norme [https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-8581-a1/installations-de-separation-de-liquides-legers-par-exemple-hydrocarbures-pa/fa122543/24555?pk_source=bing-ads&pk_medium=cpc&pk_campaign=%5BDSA%5D%20Acquisition&msclkid=ba7c3c52d1a81141262f592323725323&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BDSA%5D%20Acquisition&utm_term=%2Fnorme%2F&utm_content=Normes NF EN 858-1], complétée par la [https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/xp-p164511-cn/installations-de-separation-de-liquides-legers-par-exemple-hydrocarbures-pa/fa143844/62628 norme XP P16-451-1/CN], qui précise en particulier les performances fonctionnelles attendues ainsi que les méthodes d'essais associées. | |

| − | + | ||

| − | + | En ce qui concerne spécifiquement les aspects concernant la dépollution, le changement de norme n'a pas eu de conséquences fondamentales. Les appareils sont toujours conçus pour traiter des eaux très chargées en hydrocarbures, comme le montre le tableau de la ''figure 2''. Les eaux en entrée utilisées pour les essais étant elles-mêmes extrêmement concentrées. | |

| − | <u> | + | |

| + | [[File:séparateur_hydrocarbures_st_nizier.JPG||600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : Efficacité attendue des séparateurs de liquide léger d'après la norme NF EN 858-1 ; <u>Source</u> : Saint Dizier Environnement (non daté).''</center>]] | ||

== Efficacité réelle pour piéger les hydrocarbures présents dans les eaux de ruissellement == | == Efficacité réelle pour piéger les hydrocarbures présents dans les eaux de ruissellement == | ||

| − | Il découle des précisions indiquées dans les deux normes précédentes, que | + | '''Il découle des précisions indiquées dans les deux normes précédentes, que la plupart des séparateurs n’ont, pour plusieurs raisons logiques, aucune efficacité en matière de [[Maîtrise des rejets urbains de temps de pluie (HU)|traitement de la pollution chronique des eaux de ruissellement urbain]]''' : |

| − | * | + | * La plupart des hydrocarbures entrainés par les eaux de ruissellement urbain sont, au bout de quelques dizaines de mètres de parcours en surface ou dans les conduites, [[Adsorption (HU)|adsorbés]] sur des particules solides plus denses que l’eau ; leur séparation par flottation n’est donc pas possible, et il est préférable de compter sur leur décantation. |

| − | * Les performances qu’offrent les séparateurs à hydrocarbures, c'est-à-dire, au mieux, une concentration de l’effluent traité inférieure à 5 mg/L d’hydrocarbures libres pour les appareils de classe I, ne sont pas adaptées à la qualité des eaux de ruissellement. Les concentrations en hydrocarbures totaux, et donc a fortiori en hydrocarbures libres, observées dans | + | * La taille de ces particules reste cependant faible et, par voie de conséquence, leur [[Vitesse de chute (HU)|vitesse de chute]] est également limitée ; de plus, les débits des eaux de ruissellement urbain sont en général trop importants pour que le temps de séjour de l’eau dans l’appareil permette leur décantation. |

| − | + | * '''Les performances qu’offrent les séparateurs à hydrocarbures, c'est-à-dire, au mieux, une concentration de l’effluent traité inférieure à 5 mg/L d’hydrocarbures libres en sortie pour les appareils de classe I, ne sont pas adaptées à la qualité des eaux de ruissellement. Les concentrations en hydrocarbures totaux, et donc a fortiori en hydrocarbures libres, observées dans les eaux de ruissellement sont en effet de l'ordre de 0,2 à 2 mg/L (voir [[Pollution des eaux de ruissellement (HU)]]), c'est à dire très inférieures à 5 mg/L.''' | |

| − | Ces appareils sont donc à réserver aux eaux fortement chargées en hydrocarbures libres, c'est-à-dire à des effluents pouvant résulter du rinçage de surfaces très fortement contaminées en hydrocarbures, ou de l’entraînement d’hydrocarbures déversés de façon accidentelle puis entraînés vers un réseau. Les effluents issus d’aires sur lesquelles ont lieu des activités de remplissage ou de distribution d’hydrocarbures, sont, par exemple | + | Ces considérations théoriques sont confirmées par toutes les études expérimentales effectuées sur ce type de dispositif et dont on trouvera une synthèse dans Brelle (2005). |

| + | |||

| + | Ces appareils sont donc à réserver strictement aux eaux fortement chargées en hydrocarbures libres, c'est-à-dire à des effluents pouvant résulter du rinçage de surfaces très fortement contaminées en hydrocarbures, ou de l’entraînement d’hydrocarbures déversés de façon accidentelle puis entraînés vers un réseau. Les effluents issus d’aires sur lesquelles ont lieu des activités de remplissage ou de distribution d’hydrocarbures, sont, par exemple concernés par de tels procédés de traitement, comme l’indique dans son article 19, l’[https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-type-rubrique-ndeg-261-bis-liquides-inflammables-installations-remplissage arrêté ministériel n°261 bis du 26 janvier 1983] applicable aux liquides inflammables issus d’installations de remplissage ou de distribution de débit, maximum supérieur à 1 m3/h mais inférieur à ou égal à 20 m3/h : « ''L’aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être étanche aux produits susceptibles d’y être répandus et conçue de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Les liquides ainsi collectés devront, avant leur rejet dans le milieu naturel, '''être traités au moyen d’un décanteur séparateur de liquides légers muni d’un dispositif d’obturation automatique'''. Ce décanteur séparateur sera conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 l/h par mètre carré de l’aire considérée sans entraînement de liquides inflammables'' ». L’article 21b ajoute : « ''Les rejets provenant de l’aire de distribution ou de remplissage présenteront une concentration inférieure à 20 mg/L (norme NF T 90-203), concentration obtenue par tout moyen de décantation-séparation physique ''». | ||

== Que dit la réglementation pour les eaux de ruissellement ? == | == Que dit la réglementation pour les eaux de ruissellement ? == | ||

| − | En dehors de la législation relative aux [[Installation classée pour la protection de l’environnement / ICPE (HU)|installations classées pour la protection de l’environnement]] (ICPE) cité ci-dessus, aucun texte de portée nationale n’impose le traitement systématique des eaux de ruissellement, et donc a fortiori vis-à-vis des hydrocarbures. Cependant, malgré l’inefficacité totale des séparateurs de liquides légers, de nombreuses collectivités ont imposé dans leur règlement d’assainissement ou bien dans des documents d’urbanisme, la mise en place de séparateurs à l’aval de certaines surfaces urbaines imperméabilisées comme les parkings (y compris quelquefois pour des parkings de 5 places !). Les contraintes imposées par ces règlements contribuent à augmenter les coûts, interdisent parfois certaines solutions techniques et n’apportent strictement aucun bénéfice environnemental. | + | En dehors de la législation relative aux [[Installation classée pour la protection de l’environnement / ICPE (HU)|installations classées pour la protection de l’environnement]] (ICPE) cité ci-dessus, aucun texte de portée nationale n’impose le traitement systématique des eaux de ruissellement, et donc a fortiori leur traitement vis-à-vis des hydrocarbures. Cependant, malgré l’inefficacité totale des séparateurs de liquides légers, de nombreuses collectivités ont imposé dans leur règlement d’assainissement ou bien dans des documents d’urbanisme, la mise en place de séparateurs à l’aval de certaines surfaces urbaines imperméabilisées comme les parkings (y compris quelquefois pour des parkings de 5 places !). De la même façon, certains services en charge de la police de l’eau les préconisent dans les dossiers Loi sur l’eau. |

| + | |||

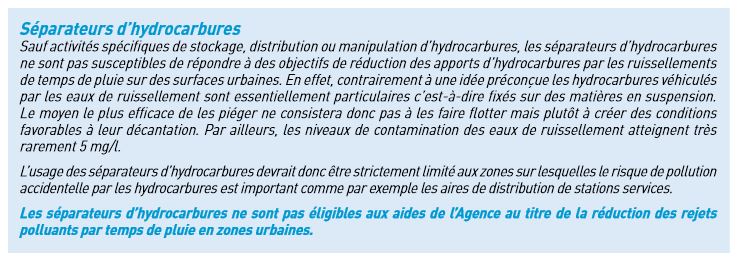

| + | '''Les contraintes imposées par ces règlements contribuent à augmenter les coûts, interdisent parfois certaines solutions techniques plus efficaces et n’apportent strictement aucun bénéfice environnemental. Ces réglements devraient donc être systématiquement modifiés''' (''figure 3''). | ||

== Y-a-t-il d’autres solutions ? == | == Y-a-t-il d’autres solutions ? == | ||

| − | La mise en évidence au début des années 1990 que les hydrocarbures, comme de nombreux autres [[Micropolluant (HU)|micropolluants]], sont en | + | La mise en évidence au début des années 1990 que les hydrocarbures, comme de nombreux autres [[Micropolluant (HU)|micropolluants]], sont en partie liés, dans les eaux de ruissellement urbain, aux matières en suspension, a conduit à développer une nouvelle génération de séparateurs fondée sur le principe de la décantation. Leur conception repose généralement sur une structure de [[Décanteur lamellaire (HU)|décanteur lamellaire]], sous laquelle se déposent sous forme de boues, les matières en suspension interceptées, ainsi que les hydrocarbures et autres micropolluants qui y sont fixés. Il peut également s’agir de simples bassins de décantation. Ces dispositifs peuvent être efficaces à condition d’être correctement dimensionnés (ce qui imposent souvent des dimensions très supérieures à celles habituellement retenues) et correctement entretenus (ce qui nécessite de les curer très régulièrement). Leur installation peut être justifiée en cas de rejets fortement pollués et d’un milieu très vulnérable (''figure 3''). |

| + | |||

| + | |||

| + | [[File:encadré_separateur_hydrocarbures.JPG||800px|center|thumb|<center>''<u>Figure 3</u> : Avis de l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur les séparateurs à hydrocarbures ; <u>Source</u> : Grommaire ''et al'', 2013.''</center>]] | ||

== En conclusion == | == En conclusion == | ||

| − | En dehors des surfaces spécifiquement exposées à des ruissellements très chargés en hydrocarbures, il n’y | + | En dehors des surfaces spécifiquement exposées à des ruissellements chroniques ou accidentels très chargés en hydrocarbures (comme par exemple des aires de distribution de stations services), il n’y pas lieu de vouloir dépolluer spécifiquement les eaux de ruissellement vis-à-vis de ce paramètre, mais d’examiner l’intérêt plus global de leur dépollution vis-à-vis de l’ensemble des polluants qui les affectent. Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages doit être basé sur des critères se rapportant principalement à la rétention des matières en suspension. |

| + | |||

| + | Dans ce cadre, l’intérêt des séparateurs à hydrocarbures préfabriqués compacts pour diminuer la pollution chronique est généralement très réduit ; de plus il n’existe aucune réglementation de portée nationale qui en impose l’usage et d’autres solutions plus économiques existent (''figure 2''). | ||

| + | |||

| + | '''Les séparateurs à hydrocarbures préfabriqués compact ne doivent donc être utilisés que de façon exceptionnelle lorsque leur intérêt est justifié, notamment par des risques de pollution accidentelle'''. | ||

| + | |||

| + | <u>Bibliographie</u> : | ||

| + | * Brelle, P. (2005) : Synthèse des données sur l'efficacité réelle des séparateurs à hydrocarbures ; Synthèse technique ENGREF - INSA Lyon ; 16p. ; disponible sur [http://www2.agroparistech.fr/IMG/pdf/brelle.pdf www2.agroparistech.fr] | ||

| + | * Grommaire, M.C., Veiga, L., Grimaldi, M., Aires, N. (2013) : Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement ; Agence de l'eau Seine-Normandie ; 64p. ; disponible sur [http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/docutheque/2017-03/Document_d_orientation_bonne_gestion.pdf www.eau-seine-normandie.fr] | ||

| + | * Saint Dizier Environnement (non daté) : Memento du séparateur à hydrocarbures ; 22 p. ; disponible sur https://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/Racco/racc-biblio-memento-SaintDizierEnvironnement-separateurshydrocarbures-avr15.pdf | ||

| + | |||

| + | <u>Pour en savoir plus</u> : | ||

| + | * [https://www.graie.org/graie/graiedoc/doc_telech/actesyntheses/RDV/RDV11hydrocarburessupports.pdf www.graie.org/graie] | ||

| − | |||

| − | <u>Voir aussi</u> : [[Rejet urbain de temps de pluie / RUTP (HU)|Rejets urbains de temps de pluie]], [[ | + | <u>Voir aussi</u> : [[Rejet urbain de temps de pluie / RUTP (HU)|Rejets urbains de temps de pluie]], [[Maîtrise des rejets urbains de temps de pluie (HU)]]. |

[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||

| + | [[Catégorie:Ouvrages_de_dégrillage,_dessablage_et_déshuilage_(HU)]] | ||

| + | [[Catégorie:Traitement_des_rejets_urbains_de_temps_de_pluie_(HU)]] | ||

Version actuelle en date du 26 juin 2025 à 09:40

Traduction anglaise : Oil separator, Oil-water separator, Oil trap, Oil interceptor

Date de dernière mise à jour : 16/06/2025

Dispositif destiné à intercepter les huiles et les graisses, non dissoutes ni émulsionnées, contenues dans un écoulement.

Sommaire |

[modifier] Principes de fonctionnement

Ces dispositifs sont principalement fondés sur le fait que les huiles et les graisses sont plus légères que l'eau. Dans un écoulement tranquillisé (faible vitesse d'écoulement pour limiter la turbulence), les graisses et les huiles non fixées sur des sédiments ont donc tendance à remonter à la surface où il est possible de les arrêter en utilisant une cloison siphoïde. La partie fixée sur les particules peut, pour sa part, être piégée par décantation.

Même si le terme séparateur à hydrocarbure est générique et indique une fonction, en assainissement, il est le plus souvent utilisé (comme le terme "piège à hydrocarbures") pour désigner des appareils compacts, généralement préfabriqués, mis en œuvre pour piéger d’éventuelles pollutions accidentelles provenant du ruissellement sur des zones exposées (stations-services et parkings en particulier) (figure 1).

On utilise plutôt les termes de déshuileur ou de bac à graisse pour parler des appareils destinés à piéger les huiles ou les graisses dans les eaux usées, par exemple pour pré-traiter les rejets des restaurants.

La conception des séparateurs repose donc sur une tranquillisation des effluents et un dimensionnement assurant un temps de séjour suffisant pour que les hydrocarbures de densité faible remontent en surface et puissent y être piégés grâce à des cloisons siphoïdes. Le perfectionnement des appareils consiste à éviter, grâce à des procédés d’obturation, leur relargage lorsqu’ils seront pleins et/ou soumis à des débits traversiers trop importants.

La partie de l’appareil ayant pour objet la flottation est généralement précédée d’un compartiment dans lequel ont lieu un dégrillage et un débourbage (décantation des sables, voire des matières en suspension les plus grossières) (voir figure 1).

[modifier] Normalisation des appareils

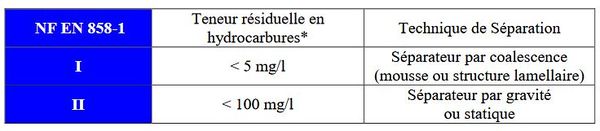

Les normes françaises (XPP16-441, XPP16-440, XPP16-442), qui ont régi les premières générations de séparateurs, sont devenues caduques au 1er mars 2007. Les appareils sont aujourd'hui régi par la norme NF EN 858-1, complétée par la norme XP P16-451-1/CN, qui précise en particulier les performances fonctionnelles attendues ainsi que les méthodes d'essais associées.

En ce qui concerne spécifiquement les aspects concernant la dépollution, le changement de norme n'a pas eu de conséquences fondamentales. Les appareils sont toujours conçus pour traiter des eaux très chargées en hydrocarbures, comme le montre le tableau de la figure 2. Les eaux en entrée utilisées pour les essais étant elles-mêmes extrêmement concentrées.

[modifier] Efficacité réelle pour piéger les hydrocarbures présents dans les eaux de ruissellement

Il découle des précisions indiquées dans les deux normes précédentes, que la plupart des séparateurs n’ont, pour plusieurs raisons logiques, aucune efficacité en matière de traitement de la pollution chronique des eaux de ruissellement urbain :

- La plupart des hydrocarbures entrainés par les eaux de ruissellement urbain sont, au bout de quelques dizaines de mètres de parcours en surface ou dans les conduites, adsorbés sur des particules solides plus denses que l’eau ; leur séparation par flottation n’est donc pas possible, et il est préférable de compter sur leur décantation.

- La taille de ces particules reste cependant faible et, par voie de conséquence, leur vitesse de chute est également limitée ; de plus, les débits des eaux de ruissellement urbain sont en général trop importants pour que le temps de séjour de l’eau dans l’appareil permette leur décantation.

- Les performances qu’offrent les séparateurs à hydrocarbures, c'est-à-dire, au mieux, une concentration de l’effluent traité inférieure à 5 mg/L d’hydrocarbures libres en sortie pour les appareils de classe I, ne sont pas adaptées à la qualité des eaux de ruissellement. Les concentrations en hydrocarbures totaux, et donc a fortiori en hydrocarbures libres, observées dans les eaux de ruissellement sont en effet de l'ordre de 0,2 à 2 mg/L (voir Pollution des eaux de ruissellement (HU)), c'est à dire très inférieures à 5 mg/L.

Ces considérations théoriques sont confirmées par toutes les études expérimentales effectuées sur ce type de dispositif et dont on trouvera une synthèse dans Brelle (2005).

Ces appareils sont donc à réserver strictement aux eaux fortement chargées en hydrocarbures libres, c'est-à-dire à des effluents pouvant résulter du rinçage de surfaces très fortement contaminées en hydrocarbures, ou de l’entraînement d’hydrocarbures déversés de façon accidentelle puis entraînés vers un réseau. Les effluents issus d’aires sur lesquelles ont lieu des activités de remplissage ou de distribution d’hydrocarbures, sont, par exemple concernés par de tels procédés de traitement, comme l’indique dans son article 19, l’arrêté ministériel n°261 bis du 26 janvier 1983 applicable aux liquides inflammables issus d’installations de remplissage ou de distribution de débit, maximum supérieur à 1 m3/h mais inférieur à ou égal à 20 m3/h : « L’aire de distribution ou de remplissage de liquides inflammables doit être étanche aux produits susceptibles d’y être répandus et conçue de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Les liquides ainsi collectés devront, avant leur rejet dans le milieu naturel, être traités au moyen d’un décanteur séparateur de liquides légers muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur séparateur sera conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 l/h par mètre carré de l’aire considérée sans entraînement de liquides inflammables ». L’article 21b ajoute : « Les rejets provenant de l’aire de distribution ou de remplissage présenteront une concentration inférieure à 20 mg/L (norme NF T 90-203), concentration obtenue par tout moyen de décantation-séparation physique ».

[modifier] Que dit la réglementation pour les eaux de ruissellement ?

En dehors de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) cité ci-dessus, aucun texte de portée nationale n’impose le traitement systématique des eaux de ruissellement, et donc a fortiori leur traitement vis-à-vis des hydrocarbures. Cependant, malgré l’inefficacité totale des séparateurs de liquides légers, de nombreuses collectivités ont imposé dans leur règlement d’assainissement ou bien dans des documents d’urbanisme, la mise en place de séparateurs à l’aval de certaines surfaces urbaines imperméabilisées comme les parkings (y compris quelquefois pour des parkings de 5 places !). De la même façon, certains services en charge de la police de l’eau les préconisent dans les dossiers Loi sur l’eau.

Les contraintes imposées par ces règlements contribuent à augmenter les coûts, interdisent parfois certaines solutions techniques plus efficaces et n’apportent strictement aucun bénéfice environnemental. Ces réglements devraient donc être systématiquement modifiés (figure 3).

[modifier] Y-a-t-il d’autres solutions ?

La mise en évidence au début des années 1990 que les hydrocarbures, comme de nombreux autres micropolluants, sont en partie liés, dans les eaux de ruissellement urbain, aux matières en suspension, a conduit à développer une nouvelle génération de séparateurs fondée sur le principe de la décantation. Leur conception repose généralement sur une structure de décanteur lamellaire, sous laquelle se déposent sous forme de boues, les matières en suspension interceptées, ainsi que les hydrocarbures et autres micropolluants qui y sont fixés. Il peut également s’agir de simples bassins de décantation. Ces dispositifs peuvent être efficaces à condition d’être correctement dimensionnés (ce qui imposent souvent des dimensions très supérieures à celles habituellement retenues) et correctement entretenus (ce qui nécessite de les curer très régulièrement). Leur installation peut être justifiée en cas de rejets fortement pollués et d’un milieu très vulnérable (figure 3).

[modifier] En conclusion

En dehors des surfaces spécifiquement exposées à des ruissellements chroniques ou accidentels très chargés en hydrocarbures (comme par exemple des aires de distribution de stations services), il n’y pas lieu de vouloir dépolluer spécifiquement les eaux de ruissellement vis-à-vis de ce paramètre, mais d’examiner l’intérêt plus global de leur dépollution vis-à-vis de l’ensemble des polluants qui les affectent. Dans ce cas, le dimensionnement des ouvrages doit être basé sur des critères se rapportant principalement à la rétention des matières en suspension.

Dans ce cadre, l’intérêt des séparateurs à hydrocarbures préfabriqués compacts pour diminuer la pollution chronique est généralement très réduit ; de plus il n’existe aucune réglementation de portée nationale qui en impose l’usage et d’autres solutions plus économiques existent (figure 2).

Les séparateurs à hydrocarbures préfabriqués compact ne doivent donc être utilisés que de façon exceptionnelle lorsque leur intérêt est justifié, notamment par des risques de pollution accidentelle.

Bibliographie :

- Brelle, P. (2005) : Synthèse des données sur l'efficacité réelle des séparateurs à hydrocarbures ; Synthèse technique ENGREF - INSA Lyon ; 16p. ; disponible sur www2.agroparistech.fr

- Grommaire, M.C., Veiga, L., Grimaldi, M., Aires, N. (2013) : Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement ; Agence de l'eau Seine-Normandie ; 64p. ; disponible sur www.eau-seine-normandie.fr

- Saint Dizier Environnement (non daté) : Memento du séparateur à hydrocarbures ; 22 p. ; disponible sur https://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/Racco/racc-biblio-memento-SaintDizierEnvironnement-separateurshydrocarbures-avr15.pdf

Pour en savoir plus :

Voir aussi : Rejets urbains de temps de pluie, Maîtrise des rejets urbains de temps de pluie (HU).

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS