Radar météorologique : Utilisation en hydrologie (HU) : Différence entre versions

(→Ajustement de la relation entre réflectivité radar et intensité) |

(→Utilisations pratiques du radar en hydrologie) |

||

| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||

===Utilisation du radar pour l'estimation des précipitations === | ===Utilisation du radar pour l'estimation des précipitations === | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

====Différentes utilisations possibles des données==== | ====Différentes utilisations possibles des données==== | ||

| Ligne 150 : | Ligne 96 : | ||

====Optimisation de l'utilisation en hydrologie urbaine==== | ====Optimisation de l'utilisation en hydrologie urbaine==== | ||

| − | + | Les données disponibles en ligne (en particulier les données COMEPHORE) peuvent être suffisantes pour certaines applications (). Cependant les bassins versants urbains, très petits et très réactifs, sont sensibles aux intensités très fortes sur des pas de temps très courts qui ne sont pas toujours correctement représentées par les données de base fournies par Météo-France. Deux familles de solutions sont envisageables pour obtenir des données plus fines. | |

| + | |||

| + | =====Utiliser un radar spécialement adapté===== | ||

Une première possibilité consiste à utiliser des radars permettant un échantillonnage spatial et temporel beaucoup plus fin. Les recherches dans ce domaine ont commencé très tôt, en particulier en testant de petits radars à bande X (Delrieu et Creutin, 1991). La société NOVIMET a par exemple développé un outil innovant de pluviométrie à haute résolution en temps réel (radar polarimétrique HYDRIX® en bande X et algorithme de traitement dédié ZPHI®, voir https://developpement.vik-graphisme.com/novimet/wp-content/uploads/2020/05/Prospectus_ZPHI_fr_v6.0.pdf). | Une première possibilité consiste à utiliser des radars permettant un échantillonnage spatial et temporel beaucoup plus fin. Les recherches dans ce domaine ont commencé très tôt, en particulier en testant de petits radars à bande X (Delrieu et Creutin, 1991). La société NOVIMET a par exemple développé un outil innovant de pluviométrie à haute résolution en temps réel (radar polarimétrique HYDRIX® en bande X et algorithme de traitement dédié ZPHI®, voir https://developpement.vik-graphisme.com/novimet/wp-content/uploads/2020/05/Prospectus_ZPHI_fr_v6.0.pdf). | ||

| Ligne 156 : | Ligne 104 : | ||

Ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui avec des radars spécifiquement dédiés. Par exemple l'objectif du projet européen Raingain (https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/raingain/) était de diminuer par 100 la taille des pixels en utilisant de petits radars, ayant une portée limitée (quelques dizaines de km), mais faciles à installer et peu coûteux. Une meilleure représentation spatiale des pluies semble en effet permettre d'améliorer la prévision des crues dans les systèmes d'assainissement (Paz ''et al.'', 2019). | Ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui avec des radars spécifiquement dédiés. Par exemple l'objectif du projet européen Raingain (https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/raingain/) était de diminuer par 100 la taille des pixels en utilisant de petits radars, ayant une portée limitée (quelques dizaines de km), mais faciles à installer et peu coûteux. Une meilleure représentation spatiale des pluies semble en effet permettre d'améliorer la prévision des crues dans les systèmes d'assainissement (Paz ''et al.'', 2019). | ||

| − | Une autre piste consiste à s'appuyer sur le fait que les collectivités locales disposent souvent d'un réseau dense de pluviomètres. L'utilisation conjointe de ces deux dispositifs permet d'améliorer | + | Cette solution est cependant couteuse et ne peut pas être généralisée à toutes les agglomérations. |

| + | |||

| + | =====Recalibrer les données===== | ||

| + | |||

| + | Une autre piste consiste à s'appuyer sur le fait que les collectivités locales disposent souvent d'un réseau dense de pluviomètres. L'utilisation conjointe de ces deux dispositifs permet d'améliorer la connaissance spatio-temporelle des précipitations. L'une des idées consiste à recaler les informations composites fournies en particulier par le système radar de façon à mieux faire correspondre les intensités fournies par ce système avec celles fournies par les différents pluviomètres. | ||

Ce recalage peut être uniquement numérique, mais, très rapidement les chercheurs ont également essayé de tenir compte de la physique du phénomène (Blanchet ''et al. '', 1989). | Ce recalage peut être uniquement numérique, mais, très rapidement les chercheurs ont également essayé de tenir compte de la physique du phénomène (Blanchet ''et al. '', 1989). | ||

Version du 8 novembre 2025 à 15:24

Traduction anglaise : Use of weather radars in urban hydrology

Mot en chantier

Dernière mise à jour : 08/11/2025

Cet article traite des meilleures façons d’utiliser les données fournies par les radars météorologiques en hydrologie et plus spécifiquement en hydrologie urbaine. Il complète l’article "Radar météorologique : Principes de fonctionnement" qui explicite la façon dont les appareils de ce type permettent de mesurer et prévoir les précipitations et en reprend certains des éléments.

Éléments d’historique

L’idée d’utiliser les données fournies par les radars météorologiques pour des applications en hydrologie est presque aussi ancienne que les radars météorologiques eux-mêmes. Par exemple le radar de Grèzes est installé dans les années 1960 pour la surveillance du bassin de la Dordogne (Dupouyet, 1983). De même, la ville constitue l'un des domaines d'utilisation précoce du radar, à la fois dans le but d'apprécier le rôle de l'urbanisation et de l'industrialisation sur le déclenchement des orages (expérience Metromex à Saint-Louis aux Etats-Unis (Changnon, 1981)), et aussi, simultanément, dans le but de prévoir les conséquences des ruissellements d'orage (Andrieu et Jacquet, 1987 ; Andrieu et al. , 1992).

Les travaux de recherche spécifiques menés par les hydrologues se concentrent principalement sur la possibilité de mesurer et de prévoir les intensités de pluie au sol avec un pas de temps fins (quelques minutes) et un maillage réduit de l’espace (quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres). Elles portent à la fois sur l’utilisation des données fournies par les radars des réseaux météorologiques nationaux et sur la possibilité de mettre en œuvre des radars dédiés.

Les chercheurs français sont à la pointe de ces recherches. Dès la fin des années 1980 ils testent ainsi des petits radars à bande X (Delrieu et Creutin, 1991).

En hydrologie urbaine, une piste beaucoup explorée consiste à s'appuyer sur le fait que les collectivités locales disposent souvent d'un réseau dense de pluviomètres. Le fait de disposer de plusieurs séries temporelles mais également de plusieurs sites de comparaison (autant que de pluviomètres) permet en effet de recaler les informations fournies par le système radar de façon à mieux faire correspondre les intensités fournies par ce système avec celles fournies par les différents pluviomètres. Des réflexions sont également menées pour optimiser le facteur de calibrage qui peut prendre plusieurs formes (constant dans l'espace mais évolutif dans le temps, constant dans le temps mais évolutif dans l'espace, etc.) (Andrieu, 2002).

Au niveau international, le Groupe de travail international sur les précipitations urbaines (International Group on Urban Rainfall - IGUR), sous l'égide du Comité mixte IWA/IAHR sur le drainage urbain (Joint Committee on Urban Drainage - JCUD), a lancé en 2003 un travail coordonné sur l'état d'avancement et les développements nécessaires pour l'utilisation des données pluviométriques radar dans le contexte de l'hydrologie urbaine.

Dès 2004, le groupe de travail a fait un bilan des possibilités et des limites et proposé une feuille de route sur les recherches nécessaires pour combler l'écart entre les données fournies par la technologie de l'époque et les informations pluviométriques nécessaires pour l'exploitation et la conception des systèmes de drainage urbain (Einfalt et al., 2004).

Après une douzaine d'années de recherche, le même groupe de travail a publié un second article de synthèse destiné à faire un point d'étape, à montrer les progrès accomplis et à détailler les recherches encore nécessaires (Thorndahl et al., 2017).

La recherche reste donc active sur le sujet.

Disponibilité des données des radars météorologiques en France

Utiliser des données radars pour un objectif de recherche ou opérationnel nécessite dans un premier temps d’en disposer. Pour ceci deux solutions sont possibles :

- Utiliser les données fournies par un opérateur ;

- Mettre en place son propre dispositif.

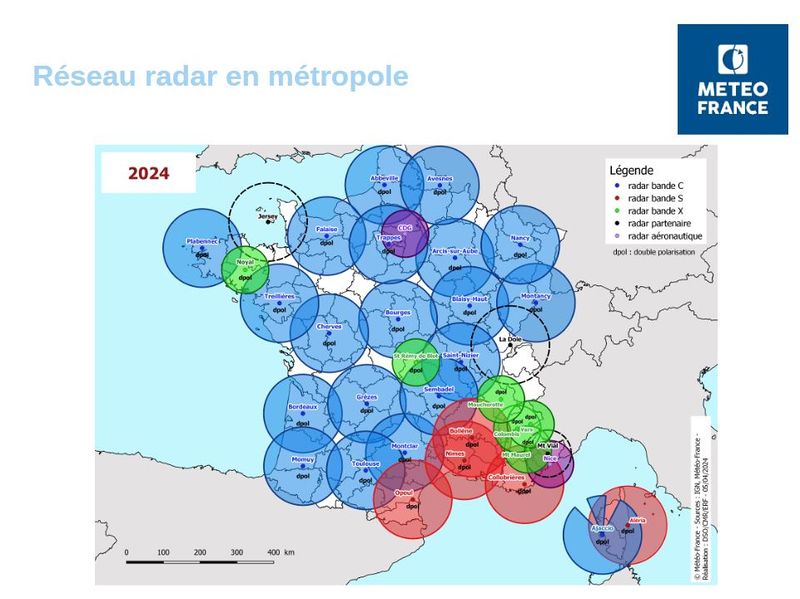

Nous ne traitons dans ce paragraphe que des données disponibles dans le cadre du réseau Aramis. Sur le territoire métropolitain, (y compris la Corse), ce réseau est composé d'une petite quarantaine de radars, la plupart gérés par Météo-France. Il exploite également des données produites par des radars frontaliers. La majorité de ces radars émet en bande C ; 5 fonctionnaient en bandes S (essentiellement dans le sud du territoire), et 6 en bande X (également majoritairement dans le sud du territoire) (voir figure 1). Tous ces radars sont à double polarisation. Dans la plupart des cas, l'achat et l'installation de ces radars a été cofinancé par le ministère chargé de l’environnement (à hauteur de 50 % de l’investissement pour la prévision des crues) ou par des collectivités territoriales (pour l’anticipation des ruissellements urbains).

Les valeurs de réflectivité fournies par ce réseau peuvent être exploitées directement.

Cependant Météo-France construit également des images composites des champs de pluie sur tout le territoire français en complétant les données radars par des mesures au sol ainsi que par des données satellitaires et également en exploitant l'atténuation des liens hertziens (principalement en zones montagneuses).

Ces données traitées sont disponibles, soit en temps réel, soit après avoir été archivées.

Toutes ces données peuvent être visualisées gratuitement sur le site de météo-france (https://meteofrance.com/images-radar), mais également sur un grand nombre d’autres sites internet. Les images proposées concernent la pluviométrie des dernières heures et souvent une prévision des intensités pour les 2 à 3 heures à venir.

Pour des applications en hydrologie, ce type d’images est cependant insuffisant. Les modèles nécessitent en effet des informations géo-spatialisée sous un format numérique. Pour beaucoup d’applications, les durées d’observations doivent également être longues (typiquement plusieurs années).

Les données radar brutes (valeurs de réflectivité ou d'intensité au sol) ou composites (ajustées en fonction des données au sol, des données satellitaires et éventuellement d’autres informations) sont disponibles pour la France métropolitaine et outremer sur deux sites, en partie gratuitement :

- En opendata sur le site de météo-france : https://confluence-meteofrance.atlassian.net/wiki/spaces/OpenDataMeteoFrance/overview ;

- De façon plus simple, sur le site du pôle de données Aeris (Payan, et al., 2025) : https://radarsmf.aeris-data.fr/.

Ces données peuvent être récupérées sous différentes formes :

- Mosaïque de cumul de lames d’eau au pas de temps de 5 minutes : Il s’agit d’une estimation du cumul de précipitations en 5 minutes, obtenue par composition des lames d’eau individuelles des radars du réseau de Météo-France. Les lames d’eau radar individuelles des différents radars sont combinées entre elles en prenant en compte, pour chaque pixel (1km*1km), les codes qualité respectifs des pixels issus des différents radars. Un code qualité entre 0 (donnée inutilisable) et 100 (excellent) est associé à la valeur. Ces données sont disponibles pour la métropole et outremer.

- Mosaïque COMEPHORE de lames d’eau horaire : COMEPHORE (pour COmbinaison en vue de la Meilleure Estimation de la Precipitation HOraiRE) est une réanalyse horaire des précipitations par fusion des données des radars et des pluviomètres ; les données ne sont disponibles que pour la France métropolitaine.

- Données radiales brutes Simple-polarisation : Ces données sont disponibles pour tous les radars de métropole et d’outremer ; elles sont au pas de temps de 15 minutes ; leur résolution est de 0.5° d’azimut x 1000m et 720 radiales x 256 portes par tour ; elles concernent :

- la réflectivité horizontale,

- l’écart-type,

- la vitesse radiale.

- Données radiales brutes Double-polarisation : Ces données sont disponibles pour tous les radars à double polarisation de métropole et d’outremer ; elles sont au pas de temps de 15 minutes ; leur résolution est de 0.5° d’azimut x 240m et 720 radiales x 1066 portes par tour ; elles concernent :

- La réflectivité horizontale,

- La corrélation,

- La réflectivité différentielle,

- La phase différentielle de l’écart-type,

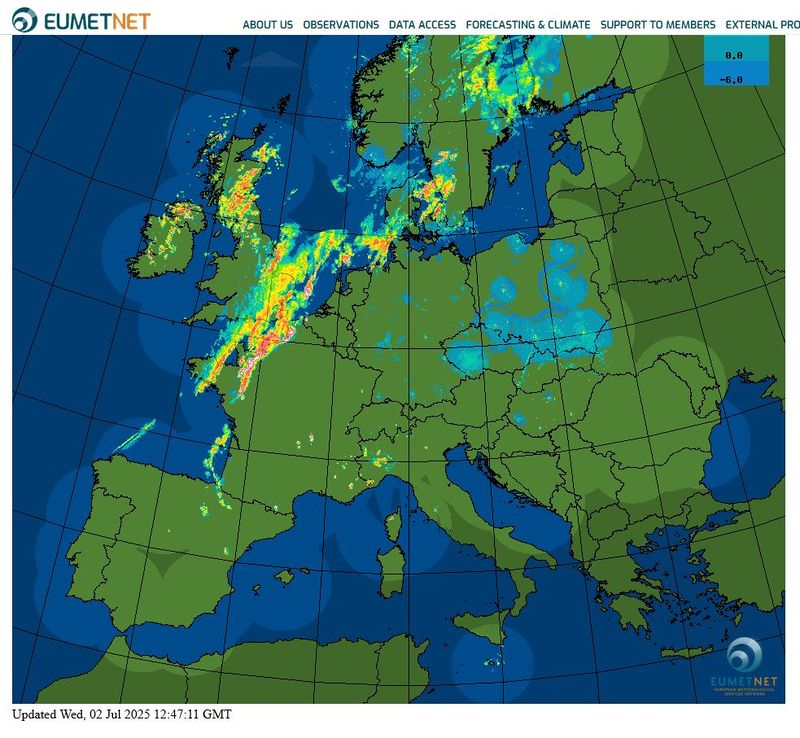

Nota : Le réseau Aramis est intégré dans le réseau européen OPERA, regroupant 33 partenaires nationaux et capable de fournir des images composites sur tout le continent (figure 2).

Utilisations pratiques du radar en hydrologie

Nous traitons dans ce paragraphe deux utilisations des radars météorologiques particulièrement utiles en hydrologie : la mesure des précipitations et leur prévision. En pratique, nous verrons dans le § "Optimisation de l'ajustement de la relation entre réflectivité radar et intensité", que ces deux applications sont fortement dépendantes l'une de l'autre car le passage d'une valeur de réflectivité dans un volume en altitude à une valeur de lame d'eau (ou d'intensité de pluie) au sol nécessite de fait un travail de prévision sur le devenir des gouttes d'eau échantillonnées par le radar.

Utilisation du radar pour l'estimation des précipitations

Différentes utilisations possibles des données

Les valeurs d'intensité moyennes par pas de temps sur une grille régulière d'espace peuvent être utilisées de différentes manières qui sont décrites ci-dessous.

Meilleure description de la répartition spatio-temporelle des pluies

Les modèles distribués ou semi-distribués de simulation des systèmes hydrologiques nécessitent en entrée une représentation spatiotemporelle des intensités de pluie. Les données composites, construites en particulier en utilisant les radars météorologiques, sont parfaitement adaptées pour ce rôle. Dans le cas des modèles distribués classiques elles sont directement utilisables en fournissant des intensités moyennes pour chaque pixel et chaque pas de temps (ce qui est d'autant plus simple que l'on peut faire correspondre la grille de décomposition de l'espace avec celle des données composites). Dans le cas des modèles des systèmes d'assainissement, un traitement simple permet de calculer facilement l'intensité moyenne sur chaque sous-bassin versant. Même pour les collectivités disposant d'un réseau dense de pluviomètres, cette approche apporte une amélioration sensible, la taille des pixels (généralement 1 km * 1 km) étant beaucoup plus faible que l'interdistance entre pluviomètres (qui est rarement inférieure à 3 ou 4 km). La probabilité de "ne pas voir" une cellule pluvieuse intense est donc largement réduite. L'utilisation conjointe de ce réseau dense associée à l'utilisation des données radar permet cependant d'améliorer encore la représentation (voir § Optimisation de l'utilisation en hydrologie urbaine).

Cette reconstitution plus précise des entrées pluvieuses permet de mieux caler les modèles hydrologiques et de diminuer les incertitudes sur les débits et volumes transitant dans le système pour toutes les pluies ainsi mesurées.

Meilleure estimation de la lame d'eau sur un territoire

La connaissance des lames d'eau précipitées sur un territoire (par exemple un bassin versant), pour différentes durées (depuis celle de l'événement pluvieux jusqu'à celle de l'année) est indispensable pour une gestion éclairée des ressources en eau (et aussi pour celle des événements extrêmes). L'évaluation de cette lame d'eau est difficile, même pour les territoires équipés d'un poste pluviométrique (ce qui est loin d'être toujours le cas). Les hauteurs précipitées peuvent en effet être extrêmement variable du fait du relief (altitude et exposition des versants), de la présence éventuelle de plans d'eau, de la différence d'albédo entre les surfaces, etc. La possibilité de disposer des hauteurs d'eau, en tout point du territoire, sur une grille régulière d'espace, et avec un pas de temps relativement fin, constitue donc une avancée extrêmement intéressante.

Reconstitution d'un hyétogramme en tout point

Une autre utilisation est la possibilité d'utiliser l'information pour construire un hyétogramme en tout point du territoire et ceci pour toutes les pluies observées. Cette approche, parfois désignée sous le terme de pluviomètre virtuel, permet par exemple de construire des courbes intensité-durée-fréquence pour des zones situées loin de tout poste d'observation au sol.

Optimisation de l'utilisation en hydrologie urbaine

Les données disponibles en ligne (en particulier les données COMEPHORE) peuvent être suffisantes pour certaines applications (). Cependant les bassins versants urbains, très petits et très réactifs, sont sensibles aux intensités très fortes sur des pas de temps très courts qui ne sont pas toujours correctement représentées par les données de base fournies par Météo-France. Deux familles de solutions sont envisageables pour obtenir des données plus fines.

Utiliser un radar spécialement adapté

Une première possibilité consiste à utiliser des radars permettant un échantillonnage spatial et temporel beaucoup plus fin. Les recherches dans ce domaine ont commencé très tôt, en particulier en testant de petits radars à bande X (Delrieu et Creutin, 1991). La société NOVIMET a par exemple développé un outil innovant de pluviométrie à haute résolution en temps réel (radar polarimétrique HYDRIX® en bande X et algorithme de traitement dédié ZPHI®, voir https://developpement.vik-graphisme.com/novimet/wp-content/uploads/2020/05/Prospectus_ZPHI_fr_v6.0.pdf).

Ces recherches se poursuivent encore aujourd'hui avec des radars spécifiquement dédiés. Par exemple l'objectif du projet européen Raingain (https://hmco.enpc.fr/portfolio-archive/raingain/) était de diminuer par 100 la taille des pixels en utilisant de petits radars, ayant une portée limitée (quelques dizaines de km), mais faciles à installer et peu coûteux. Une meilleure représentation spatiale des pluies semble en effet permettre d'améliorer la prévision des crues dans les systèmes d'assainissement (Paz et al., 2019).

Cette solution est cependant couteuse et ne peut pas être généralisée à toutes les agglomérations.

Recalibrer les données

Une autre piste consiste à s'appuyer sur le fait que les collectivités locales disposent souvent d'un réseau dense de pluviomètres. L'utilisation conjointe de ces deux dispositifs permet d'améliorer la connaissance spatio-temporelle des précipitations. L'une des idées consiste à recaler les informations composites fournies en particulier par le système radar de façon à mieux faire correspondre les intensités fournies par ce système avec celles fournies par les différents pluviomètres.

Ce recalage peut être uniquement numérique, mais, très rapidement les chercheurs ont également essayé de tenir compte de la physique du phénomène (Blanchet et al. , 1989).

Différentes solutions de calibrage ont ainsi été proposées en utilisant le fait que l'on dispose de plusieurs séries temporelles mais également de plusieurs sites de comparaison (autant que de pluviomètres). Le facteur de calibrage peut ainsi être constant dans l'espace mais évolutif dans le temps, constant dans le temps mais évolutif dans l'espace, etc. (Andrieu 2002). Delrieu et al. (2014) ont développé une méthode originale de combinaison de données radar et pluviométriques adaptée à des zones étendues équipées d’un réseau de pluviomètres.

Ochoa-Rodriguez et al. (2019) ont récemment publié une synthèse des méthodes d’estimation de la pluie à partir d’un radar et de pluviomètres en mettant l’accent sur leur intérêt pour l’hydrologie urbaine.

Un autre élément important est le choix du critère pris en compte pour l'ajustement. La plupart des méthodes utilisent simplement l'écart sur les hauteurs totales précipitées. Ce critère n'est cependant pas vraiment satisfaisant en hydrologie urbaine, las bassins versants étant en fait sensibles aux intensités les plus fortes.

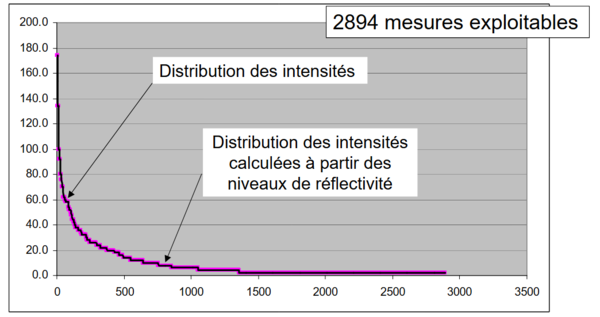

Pour en tenir compte, il est possible de prendre en compte des critères différents. Par exemple, (Chocat et al., 2010) ont utilisé les données du réseau pluviométrique du Grand Lyon pour recaler les données radar en mettant en œuvre une méthode consistant, pour un même événement pluvieux, à créer 2 séries de mesures :

- les valeurs d'intensités mesurées pour chaque pas de temps sur les différents postes pluviométriques du réseau ;

- les valeurs d'intensités reconstituées à partir des données radar pour les mêmes pas de temps et les positions correspondant aux postes pluviométriques.

Les deux séries ont fait l'objet d'un classement fréquentiel en valeur d'intensités décroissantes et une fonction, purement empirique, de recalage des données reconstituées a été établie de façon à faire correspondre au mieux les deux séries (figure 5). Cette approche assure que non seulement la hauteur totale précipitée mesurée, en moyenne, pour tous les pluviomètres est identique à la hauteur totale moyenne reconstituée, mais également que cette propriété est vraie pour tous les quantiles.

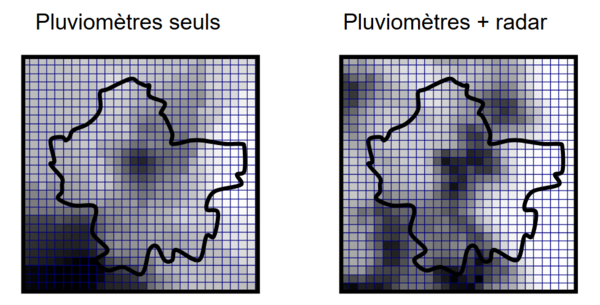

Les données reconstituées ont ensuite été recalées avec la fonction ainsi construite, pour tous les pas de temps et tous les pixels. La figure 6 illustre, pour un pas de temps particulier, le fait qu'une modélisation spatiale construite en utilisant uniquement les pluviomètres apparaît beaucoup plus floue (du fait du lissage introduit par les techniques d'interpolation spatiale) qu'une modélisation mixant les données radar et les données au sol.

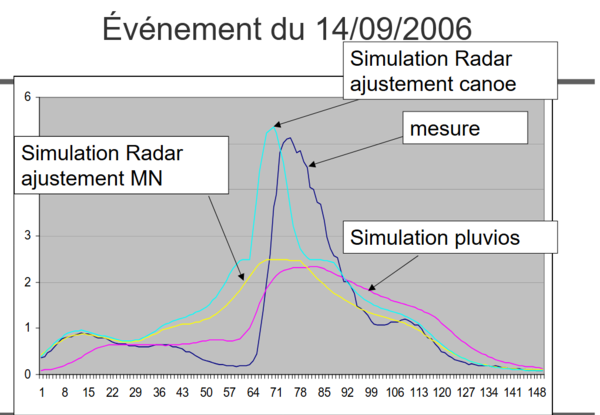

L'amélioration induite a ensuite été étudiée en comparant (figure 7) les hydrogrammes mesurés à l'exutoire d'un bassin versant du dispositif OTHU et les hydrogrammes calculées en utilisant en entrée :

- uniquement les données issues des pluviomètres ;

- les données composites issues des radars, sans recalage ;

- les données composites issues des radars, recalées par la méthode précédente.

- l'utilisation en entrée uniquement des données pluviométriques ne permet pas de représenter la pointe de débit car la cellule pluvieuse intense responsable de cette pointe échappe aux différents pluviomètres proches du bassin versant ;

- l'utilisation en entrée uniquement des données composites issues du radar ne permet pas non plus de représenter correctement la pointe de débit car les intensités fortes sont beaucoup sous-estimées ;

- l'utilisation conjointe des deux informations permet une représentation correcte, avec cependant un décalage temporel de 7 à 8 minutes pour la pointe de débit.

D'autres approches reposent sur une meilleure prise en compte locale de la physique du phénomène. Par exemple Kirstetter et al. (2010) ont étudié l'amélioration obtenue en prenant en compte la structure verticale des précipitations.

Utilisation pour la prévision des précipitations

Diversité des objectifs de prévision

La prévision des précipitations répond à des objectifs très divers : depuis le simple particulier qui souhaite savoir s'il doit prendre son parapluie pour aller chercher son pain au coin de sa rue jusqu'au service de prévision des crues qui a besoin d'une évaluation quantitative des hauteurs d'eau qui vont tomber sur différents bassins versants dans les heures à venir.

En tout état de cause, le radar seul est rarement suffisant pour répondre aux différentes questions qui peuvent être posées. Son utilisation doit généralement être associée à l'acquisition d'autres données (vent à différentes altitudes, état de l'atmosphère, etc.) ainsi qu'à une expertise sur les phénomènes météorologiques en cours.

Définir un objectif précis pour la prévision, revient généralement à répondre à 3 questions complémentaires :

- à quelle échéance ?

- sous quelle forme : intensité ? lame d'eau instantanée sur une surface ? cumul sur une durée ?

- à quel(s) endroit(s) : en un (ou plusieurs) point(s) particulier(s) ? en lame d'eau sur un (ou plusieurs) bassin(s) versant(s).

Selon les réponses que l'on apporte à ces trois questions, et en particulier à la première, le rôle que peuvent jouer les radars dans la prévision sera plus ou moins important.

Méthodes de prévision utilisant les radars

Nous avons déjà parlé de la question du suivi des cellules pluvieuses par les radars au § "Ajustement de la relation entre réflectivité radar et intensité", en notant que la transformation de la réflectivité des météores en altitude, en intensité de précipitation au sol, nécessitait en fait de faire de la prévision.

Les méthodes de suivi et de prévision de l'évolution des cellules pluvieuses se sont beaucoup développées depuis les travaux précurseurs des années 1980 (Andrieu, 1986) (Delattre et al., 1986), (Denoeux et al., 1990). En particulier, les méthodes de suivi et de prévision de pluie à très coute échéance (nowcasting) ont fait l’objet de nombreux travaux (De Luca et al., 2025) et les recherches sur ce sujet sont toujours très importantes.

Dans un premier temps l'idée principale a consisté à mieux comprendre la physique des phénomènes générateurs et à mieux les modéliser en intégrant d'autres informations, en particulier sur l'état de l'atmosphère (température, pression et humidité à différentes altitudes) (Bouttier et al., 2022). Depuis quelques années l'intérêt se porte sur l'intelligence artificielle et les techniques d'apprentissage automatique (Ravurri et al., 2021).

Des outils comme Calamar (Pister et al. , 2010) mettent à profit ces dernières innovations.

Pour sa part, Météo-France utilise deux outils pour faire de la prévision à court terme (Bouttier et al., 2022) :

- PIAF (Prévision Immédiate Agrégée Fusionnée), qui fournit une prévision toutes les 5 minutes, par extrapolation des images radars météorologiques, ce type de prévision est utile pour les quelques dizaines de minutes à venir ;

- AROME PI (Prévision Immédiate), qui précise les prévisions du modèle AROME par assimilation des dernières données observées, pour des échéances un peu plus lointaines pour lesquelles il peut être plus fiable, car il repose sur une physique assez précise permettant de mieux anticiper sur les variations de trajectoire et de dynamique des cellules pluvieuses.

D'autres modèles existent en Europe comme le système INCA (Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis), modèle de prévision immédiate à très courte échéance, basé sur une extrapolation vectorielle du champ radar (mouvement des cellules), avec mise à jour toutes les 15 minutes (Kann et Haiden, 2011). INCA a été développé initialement par le ZAMG (Austrian Central Institute for Meteorology and Geodynamics) et spécialement conçu pour des régions complexes comme l’arc alpin. Il est utilisé en opérationnel dans plusieurs pays européens.

Pour des prévisions à plus long terme, les outils utilisés, comme ARPEGE (Action de Recherche Petite Échelle Grande Échelle) ou AROME (Application of Research to Operations at MEsoscale), même s'ils utilisent l'information fournie par les radars, reposent en fait sur des modélisations très différentes de l'évolution des grandeurs météorologiques.

En tout état de cause, il semble que l'intérêt de la métrologie radar pour la prévision se limite à des durées courtes (de 1 à 3 heures au maximum). En particulier, les performances des prévisions par extrapolation du suivi des cellules diminuent rapidement dans les cas suivants :

- précipitations convectives localisées et instables (formation rapide de cellules) ;

- systèmes complexes en évolution (lignes de grains, orages multicellulaires) ;

- influence marquée de phénomènes locaux (orographie, brise marine).

Dans ces contextes, qui sont pourtant ceux qui sont souvent les plus importants en hydrologie urbaine, les prévisions radar par simple extrapolation ne permettent pas d’anticiper la formation de nouvelles cellules. Au-delà de 2 heures, les erreurs de localisation et d’intensité deviennent significatives, ce qui justifie le recours à des modèles numériques atmosphériques.

Les méthodes de prévision des crues utilisant en particulier les données des radars météorologiques sont spécifiquement développées dans les articles :

- Prévision des crues : les données nécessaires (HU) ;

- Prévision des crues : développements récents ou en cours en France (HU) ;

- Calamar (HU).

Conclusion : recherches et applications en cours et à venir sur l'utilisation des données radars en hydrologie urbaine

Ce paragraphe synthétise les recommandations faites par le groupe de travail international sur les précipitations urbaines (International Group on Urban Rainfall - IGUR) (Thorndahl et al., 2017).

Résolution des données radar

L'installation de radars polarimétriques en bande X en zones urbaines est une avancée récente et prometteuse. Ces appareils peuvent en effet fournir des estimations de précipitations à très haute résolution (pas de temps de 1 mn et pixels de 100 m par 100 m), très bien adaptées aux besoins de l'hydrologie urbaine. Même si leur portée est inférieure à celle des radars en bande C et S, l'utilisation de signaux polarimétriques fournit des paramètres supplémentaires insensibles à l'atténuation, résolvant ainsi un problème important lié aux radars en bande X.

Lorsque des produits radar pluviométriques à haute résolution ne sont pas disponibles, une réduction d'échelle spatiale et temporelle (interpolation par advection) peut être appliquée pour obtenir des estimations de précipitations à plus haute résolution, à partir de produits radar à faible résolution. La réduction d'échelle peut être basée sur des processus physiques ou sur des principes stochastiques, ces derniers étant plus flexibles pour intégrer l'incertitude et moins gourmands en calculs, mais présentant également plus de difficultés à reproduire la structure physique naturelle des orages.

Ajustement des données radar et qualité des données pluviométriques

Les estimations radar pluviométriques souffrent d'incertitudes liées à différentes causes analysées dans les paragraphes précédents. En conséquence, l'ajustement des données radar à partie des données fournies par un réseau de pluviomètres reste nécessaire. La qualité de l'ajustement des données radar dépend à son tour de la densité et de la qualité du réseau pluviométrique. Il est cependant difficile de recommander des densités de réseau de pluviomètres spécifiques pour l'ajustement radar des précipitations, car la valeur optimale dépend de nombreux paramètres (type de précipitation, homogénéité du réseau pluviométrique, relief du site, méthodes d'ajustement utilisées, etc.), ainsi que des objectifs poursuivis. Un simple ajustement du biais de champ moyen entre le radar et les pluviomètres apparaît généralement suffisant et robuste. Des approches géostatistiques plus avancées en matière d’ajustement des biais existent cependant et leur utilisation pourrait être plus généralisée.

Prévisions à court terme des précipitations et applications en ligne

La résolution temporelle et spatiale des modèles classiques de prévision météorologique apparaît encore trop approximative pour des prévisions fiables dans les applications en hydrologie urbaine autres que la mise en alerte. L'utilisation de prévisions à court terme (prévisions immédiates) des précipitations radar présente en revanche un fort potentiel pour de nombreuses applications hydrologiques urbaines en ligne, avec des systèmes d'alerte ou un contrôle en temps réel des systèmes hydrologiques urbains.

Actuellement, les méthodes d'extrapolation radar pure présentent certains inconvénients pour la prévision des précipitations convectives avec une évolution rapide de la structure des orages. Afin de surmonter ces problèmes, la combinaison stochastique des observations/extrapolations radar des précipitations avec des ensembles de modèles numériques de prévision météorologique offre un potentiel pour des systèmes à réponse hydrologique rapide. Compte tenu des fortes incertitudes liées aux prévisions immédiates, il est important de prendre explicitement en compte ces incertitudes, par exemple au moyen d'approches de modélisation stochastique.

L'alerte aux crues pluviales pour les petits bassins versants urbains, basée sur des seuils critiques de précipitations ou sur une modélisation hydrologique urbaine en temps réel, devrait connaître un développement significatif dans les années à venir afin de s'adapter aux changements climatiques et à l'urbanisation croissante.

Bibliographie :

- Andrieu, H. (1986) : Interprétation de mesures du radar Rodin de Trappes pour la connaissance en temps réel des précipitations en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ; Thèse de Docteur-Ingénieur ; hydrologie, École Nationale des Ponts et Chaussées ; Paris ; 190 p. + 22 p. d’Annexes ; soutenue le 21/01/2006 ; disponible sur : https://pastel.hal.science/tel-00462327/file/1986TH_ANDRIEU_H_NS13306.pdf

- Andrieu, H. (2002) : La mesure de pluie par radar : du calibrage par des pluviomètres vers l'interprétation physique des images ; communication au Colloque SHF sur "Imagerie satellitaire et radar au service de l'eau" ; 19-21 juin 2001 ; Toulouse ; publié dans La Houille Blanche, 2002-2 ; p. 32 à 36 ; disponible sur : https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1051/lhb/2002016

- Andrieu, H., Jacquet G. (1987) : Le radar météorologique de Trappes et l'estimation des intensités pluvieuses en Seine-Saint-Denis. ; La Houille Blanche ; n° 6 ; pp 447-457 ; disponible sur : https://doi.org/10.1051/lhb/1987036.

- Andrieu, H., Creutin, J.D., Roche, P.A. (1992) : Le radar météorologique : un outil pour l'hydrologie ; Bull. Liaison du Lab. des P. et C. ; n°180 ; pp 43-58

- Blanchet, B., Neumann, A., Jacquet, G., et Andrieu, H. (1989) : Improvement on rainfall measurements due to occurate synchronisation of raingauges and due to advection use in calibration ; Int. Symp. on hydrol. Appl.of Weather Radar ; Salford.

- Bouttier, F., Marchal, H. Fleury, A., Lovat, A., Walcarius, K., War, A. (2022) : Restitution du programme de recherche PICS, 18 mai 2022 à Aix-en-Provence ; 18/05/2022 ; disponible sur https://www.cerema.fr/system/files/documents/2022/05/20220518_11h00_bouttier-restitutionpics.pdf

- Chocat, B., Dorval, F., Renard, F. (2010) : Calibration des données radar à partir de mesures au sol en hydrologie urbaine : approche statistique ; Forum radar ; Toulouse ; 2 février 2010 ; disponible sur http://www.meteo.fr/cic/meetings/ForumRadar2010/pres/p04_calibration.pdf

- Delattre, J.M., Bachoc, A., et Jacquet, G. (1986) : Performance of hardware components for real time management of sewer systems ; In: Torno, H.C., Marsalek, J., et Desbordes, M. (éds.) ; Urban Runoff Pollution, Springer.

- Delrieu, G., Creutin, J.D. (1991) : Weather radar and urban hydrology: advantages and limitations of X-band light configuration systems ; Atmospheric Research ; Volume 27 ; Issues 1–3 ; December 1991 ; pp 159-168 ; disponible sur https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016980959190016P

- Delrieu, G., Wijbrans, A., Boudevillain, B., Faure, D., Bonnifait, L., & Kirstetter, P.-E. (2014) : Geostatistical radar–raingauge merging: A novel method for the quantification of rain estimation accuracy"" ; Advances in Water Resources, 71, 110–124 ; disponible sur https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2014.06.005

- De Luca, D.L., Napolitano, F., Kim, D., Onof, C., Biondi, D., Wang, L.P., Russo, F., Ridolfi, E., Moccia, B., Marconi, F. (2025) : Rainfall nowcasting models: state of the art and possible future perspectives, Hydrological Sciences Journal, 70:9, 1419-1438 ; disponible sur https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2025.2490780#abstract.

- Denoeux, T., Einfalt, T., et Jacquet, G. (1990) : Determination in real time of the reliability of radar rainfall forecasts ; J. of Hydrol. ; Vol. 122 ; pp. 353-371 ; disponible sur : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/002216949190188N.

- Emmanuel, I., Andrieu, H., Tabary, P. (2012) : Evaluation of the new French operational weather radar product for the field of urban hydrology ; Atmospheric Research ; 103, 20–32.919 ; disponible sur https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2011.06.018

- Einfalt, T., Arnbjerg-Nielsen, K., Golz, C., Jensen, N.-E., Quirmbach, M., Vaes, G., and Vieux, B. (2004) : Towards a roadmap for use of radar rainfall data in urban drainage, Journal of Hydrology ; n°299 ; pp. 186–202 ; disponible sur https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169404003658.

- Gaussiat, N. (2022) : Prospective sur l’estimation des précipitations ; Journée de l’Observation ; Toulouse, 20/05/2022 ; 20p. ; disponible sur http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/journeedelobservation/presentations/10.pdf

- Kann, A., Haiden, T. (2011) : INCA – an operational nowcasting system for hydrology and other applications ; Berichte Geol. B.-A. 88, NÖ GEOTAGE ; 11p. ; disponible sur https://www.zobodat.at/pdf/BerichteGeolBundesanstalt_88_0007-0016.pdf

- Kirstetter, P.E., Delrieu, G., Andrieu, H. (2010) : Estimation quantitative des précipitations par radar météorologique: inférence de la structure verticale des pluies, modélisation des erreurs radar-pluviomètres ; disponible sur http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2009093. 95. 10.1051/lhb/2009093.

- Ochoa-Rodriguez, S., Wang, L. P., Willems, P., & Onof, C. (2019) : A review of radar-rain gauge data merging methods and their potential for urban hydrological applications ; Water Resources Research, 55(8), 6356–6391 ; disponible sur https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2018WR023332

- Payan, S., Henry, P., Ripon, M. (2025) : Aeris : 10 ans de données et services pour l’atmosphère ; La Météorologie ; n° 131 ; novembre 2025 ; pp 79-84.

- Paz, I., Willinger, B., Gires, A., Alves de Souza, B., Monier, L., Cardinal, H., Tisserand, B., Tchiguirinskaia, T., Schertzer D. (2019) : Small-Scale Rainfall Variability Impacts Analyzed by Fully-Distributed Model Using C-Band and X-Band Radar Data ; Water ; 2019 ; N°11 (6) ; pp.127 ; disponible sur https://hal.sorbonne-universite.fr/HMCO/hal-03424000v1.

- Pister, B., Bourgogne, P., Jacquet, G., Kapfer, (2010) : Utilisation des données radar à travers le service CALAMAR ; téléchargeable sur : www.meteo.fr/cic/meetings/ForumRadar2010/pres/p12_CALAMAR.pdf.

- Pointin, Y. (2011) : Introduction aux radars ; Présentation powerpoint disponible sur https://wwwobs.univ-bpclermont.fr/atmos/fr/enseignement/etudiant_inscrit/radar_expose.pdf

- Tabary, P., Desplats, J., Do Khac, K., Eideliman, F., Gueguen, C., Heinrich, J.-C. (2007) : The New French Operational Radar Rainfall Product. Part II: Validation ; Weather and Forecasting N°22 ; pp 409–427 ; disponible sur https://doi.org/10.1175/WAF1005.11016

- Tabary, P., Dupuy, P., Henaff, G.U.Y.L., Gueguen, C., Moulin, L., Laurantin, O., Merlier, C., Soubeyroux, J.M. (2012) : A 10-year (1997 – 2006 ) reanalysis of Quantitative Precipitation Estimation over France : methodology and first results ; in: Iahs Publication 351 ; pp. 255–260 ; disponible sur https://iahs.info/uploads/dms/15900.047-255-260-351-73-IAHS_Tabary_et_a.pdf

- Thorndahl, S., Einfalt, T., Willems, P., Nielsen,J.E., ten Veldhuis, M.-C., Arnbjerg-Nielsen, K., Rasmussen, M.R., Molnar, P. (2017) : Weather radar rainfall data in urban hydrology ; Hydrol. Earth Syst. Sci. ; n° 21 ; pp. 1359–1380 ; disponible sur https://hess.copernicus.org/articles/21/1359/2017/

Pour en savoir plus :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS