Bassin d'infiltration (HU) : Différence entre versions

(→Historique) |

|||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

''article en chantier'' | ''article en chantier'' | ||

| − | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 11/01/2023 |

[[Bassin de retenue (HU)|Bassin de retenue]] de surface ou enterré restituant l'eau par infiltration ; les ouvrages de ce type font partie des [[Solution alternative (HU)|solutions alternatives]] de gestion des eaux pluviales. | [[Bassin de retenue (HU)|Bassin de retenue]] de surface ou enterré restituant l'eau par infiltration ; les ouvrages de ce type font partie des [[Solution alternative (HU)|solutions alternatives]] de gestion des eaux pluviales. | ||

Version du 11 janvier 2023 à 10:16

Traduction anglaise : Infiltration basin, Infiltration pond

article en chantier

Dernière mise à jour : 11/01/2023

Bassin de retenue de surface ou enterré restituant l'eau par infiltration ; les ouvrages de ce type font partie des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales.

Sommaire |

Généralités

Principes et variantes

Principes et objectifs

Le principe consiste à stocker provisoirement l'eau, puis à l'évacuer progressivement en totalité ou en partie par infiltration.

Les bassins d'infiltration peuvent remplir (parfois simultanément) un grand nombre de fonctions hydrologiques :

- lutter contre les inondations à l'aval en limitant le débit écoulé au moment où les risques sont les plus forts ;

- limiter les rejets par les déversoirs d'orage et augmenter le volume d'eau renvoyé vers la station d'épuration ;

- abattre la charge polluante contenue dans les eaux en permettant la décantation ou la filtration d'une importante partie des matières en suspension et donc de la plupart des polluants car beaucoup y sont adsorbés au moins en partie ;

- recharger la nappe phréatique.

A ces fonctions techniques on associe également souvent d'autres fonctions d'usage visant à valoriser les espaces mobilisés par des usages de loisirs ou d’espace public.

Contextes d'utilisation

Les bassins d'infiltration peuvent être utilisés dans différents contextes :

- le plus à l'amont possible dans le cadre d'une gestion à la source ; la fonction hydrologique devient alors parfois secondaire, l'espace utilisé ayant d'autres fonctions urbaines ou sociales (figure 1) ; il existe alors une grande ressemblance entre les ouvrages de surface de ce type et les stockages en surface restituant par infiltration ;

- à l'aval d'un réseau séparatif pluvial de façon à gérer au mieux les rejets vers le milieu naturel (ouvrage centralisé ou "au bout du tuyau") ; la fonction hydrologique est alors plus importante mais l'espace mobilisé peut cependant avoir également d'autres fonctions (figure 2) ;

Bassin de surface et bassin enterré

La façon la plus simple de construire un bassin d'infiltration consiste à utiliser un bassin de surface se vidant par infiltration. Ce bassin peut être sec (voir Bassin sec (HU)) ou en partie en eau (voir Bassin en eau (HU)).

Il est également possible d'utiliser un bassin enterré, généralement construit en utilisant des structures alvéolaires ultralégères. Cette solution présente l'avantage de libérer la surface au sol pour un autre usage.

Historique

La technique des bassins d'infiltration a connu quatre générations correspondant à quatre types de fonctionnement différents.

Le premier type de bassins d'infiltration remonte en France aux années cinquante. Il s'agit de bassins ayant pour fonction de recharger les nappes phréatiques servant à l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Cette fonction très particulière impose une gestion très stricte et très surveillée de ces ouvrages et limite leur utilisation à d'autres fins. Ils sont généralement implantés dans les champs captants.

La deuxième génération qui date des années soixante-dix s'est concrétisée par des ouvrages conçus essentiellement pour le stockage et la régulation des eaux pluviales. Associés à un important développement urbain en périphérie des villes, ils ont permis d'ouvrir à l'urbanisation de vastes espaces caractérisés par des sols perméables et l'absence de cours d'eau, ceci sans nécessiter la construction de réseaux étendus. Ces ouvrages ont bénéficié d'un coût de foncier encore réduit et ont souvent utilisé des espaces à réaménager, par exemple d'anciennes gravières dans l'est de l'agglomération lyonnaise. Il s'agit d'ouvrages superficiels à vocation purement technique, souvent de grande taille et dont l'accès est interdit au public.

L'image négative associée à cette deuxième génération d'ouvrages, la volonté de mieux les intégrer dans le tissu urbain et l'augmentation du coût du foncier ont progressivement conduit les concepteurs à imaginer des bassins plurifonctionnels, capables de servir aussi bien au stockage des eaux pluviales qu'à d'autres usages en particulier de loisirs (jardins, terrains de sport, etc.). Ces bassins présentent de nombreux avantages par rapport aux précédents : bonne intégration à l'aménagement urbain, possibilités de financements multiples des ouvrages, assurance d'une meilleure gestion. Leur taille s'est également progressivement réduite et ils ont été installés de plus en plus à l'amont des aménagements pour contrôler les ruissellements à la source.

Si les trois premières générations sont constituées par des ouvrages de surface, la quatrième qui va se développer à partir de la fin du XXème siècle en profitant en particulier du développement des SAULs sera constitué de bassins enterrés. L'intérêt principal d'un ouvrage enterré est bien évidemment de libérer totalement l'espace en surface. L'inconvénient est le caractère souterrain de l'ouvrage qui limite beaucoup les possibilités de suivi et d'intervention en cas de problème.

Fonctions et co-bénéfices

Les bassins d'infiltration peuvent présenter, en plus de leurs fonctions hydrologiques, des intérêts multiples en fonction de leur taille et de leur conception : aspect paysager, aménagement urbain (figure 1), activités de sport ou de loisirs (figures 2 et 3). Ils assurent également un traitement partiel des eaux pluviales qu’ils reçoivent du fait de la décantation d'une partie des matières en suspension et des polluants qui leurs sont liés.

Ils contribuent à réalimenter la nappe phréatique.

Conception

Conception générale

Cas des ouvrages à la source

Les problèmes posés par la conception des ouvrages de retenue à la source sont voisins de ceux posés par le stockage en surface du fait des fonctions multiples généralement associées à l'ouvrage. Ce type d'approche nécessite de travailler sur la conception des ouvrages de retenue dès les premières esquisses de plan masse.

La conception du plan masse ne peut donc pas se faire indépendamment de la réflexion sur la gestion des eaux pluviales, ce qui constitue sans doute l'un des principaux freins au développement rapide de cette solution.

Un point particulier consiste à tenir compte du fait que le volume à gérer pour une pluie particulière est très variable selon sa nature (par exemple pluie longue d'hiver ou pluie d'orage courte et très intense) et son importance (hauteur totale précipitée). Comme la fréquence et la durée des mises en eau de l'ouvrage constitue des éléments très importants pour mesurer la gêne occasionnée aux autres usages de l'espace, il est recommandé de concevoir la topographie de la zone de façon à ce que la surface de la zone ennoyée soit dépendante de la sollicitation. Par exemple :

- n'utiliser qu'une surface réduite, peu mobilisée pour d'autres usages et relativement protégé pour les petites pluies (ou les pluies moyennes) ;

- mobiliser la totalité de la surface prévue pour les pluies dimensionnantes (celle qui correspondent au cas le plus défavorable dans le cadre de la réglementation) ;

- solliciter les espaces situés autour de l'ouvrage pour gérer les pluies plus fortes que les pluies dimensionnantes, en évitant les débordements dans les zones à enjeux.

Les contraintes sont cependant moins sévères que dans le cas d'un stockage en surface car le fait de s'autoriser des terrassements plus importants permet de jouer plus facilement sur la topographie ; de même, du fait de sa profondeur souvent plus grande, le bassin peut être alimenté par un réseau souterrain.

Les ouvrages de ce type sont souvent sur le domaine privé et ne seront généralement pas entretenus par des personnes ayant des compétences spécifiques en gestion de l'eau. Une attention forte doit donc être portée sur le fait que l'entretien de l'ouvrage doit être le même (ou le plus voisin possible) que l'entretien courant d'un espace ayant les mêmes fonctions urbaines mais n'ayant pas de fonction hydrologique.

Cas des ouvrages centralisés

Dans le cas des ouvrages centralisés, les fonctions hydrologiques sont souvent les plus importantes. De plus la localisation de l'ouvrage comme sa surface sont généralement connues dès le départ. La recherche de multifonctionnalité est donc généralement plus simple à mettre en œuvre. Selon les fonctions annexes choisies les contraintes peuvent cependant être plus ou moins sévères (sécurité des utilisateurs, fréquence et durée de l'indisponibilité de l'espace en cas de pluie, nature du revêtement au fond de l'ouvrage, etc.).

Principes de dimensionnement et choix des dimensions

La difficulté principale posée par le dimensionnement des bassins d'infiltration consiste à évaluer correctement la capacité d'infiltration du sol. ecs se fait de façon classique et ne pose pas de difficultés particulières. Le choix de la méthode de dimensionnement dépend principalement de trois critères :

- nature du projet (gestion à la source, ouvrage centralisé ou ouvrage intégré au réseau) ;

- enjeux en termes de risque d'inondation ou de de pollution (en général liés à la taille de l'opération) ;

- phase de l'étude (avant-projet, projet détaillé, contrôle de fonctionnement).

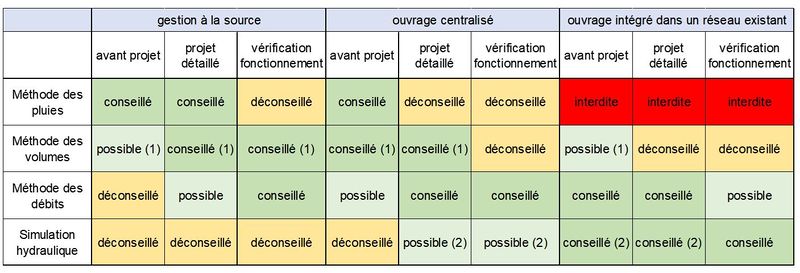

Le tableau de la figure 6 propose des éléments de choix de la méthode en fonction de ces critères.

Ce tableau n'est qu'indicatif car d'autres critères peuvent également conditionner le choix : disponibilités des données, temps et moyens accordés à l'étude, disponibilité des outils de calcul, etc.

Pour en savoir plus : Méthodes de dimensionnement des ouvrages de stockage (HU).

Réalisation / impacts négatifs potentiels et précautions à prendre

La réalisation de ce type d'ouvrage est bien maîtrisée par les entreprises et ne posent généralement pas de difficultés particulières. Quelques précautions sont cependant à prendre, particulièrement pour les ouvrages infiltrants, pour éviter le tassement et la déformation du sol.

Deux aspects négatifs sont souvent évoqués :

- le risque de noyade qui pourrait être associé à une montée brutale des eaux ne permettant pas aux personnes présentes d'évacuer le site ; en réalité ce risque est minime, même pour les ouvrages ouverts au public, en prenant quelques précautions simples :

- informer sur la nature de l'ouvrage et le risque de présence d'eau (voir figures 2 et 3) ;

- prévoir des pentes de talus suffisamment faibles ou des issues avec des escaliers suffisamment rapprochées pour permettre une évacuation rapide ;

- éviter une montée de l'eau trop rapide en ajustant le débit maximum incident en fonction de la surface de l'ouvrage ;

- positionner les sorties les plus logiques à l'opposée de l'arrivée de l'eau et jouer sur la pente du fond pour que la surface ennoyée augmente progressivement depuis le point d'arrivée vers les sorties ;

- éventuellement associer un avertisseur sonore ou lumineux indiquant l'imminence de l'arrivée d'eau.

- le risque de prolifération de moustiques, également souvent cité, est en pratique très faible à la condition que l'ouvrage soit bien conçu, bien construit et bien géré. Ces conditions sont essentielles pour éviter que certaines parties de l'ouvrage ne restent en eau pendant des périodes trop longues ; en effet 3 à 4 jours consécutifs en eau sont nécessaires pour l'éclosion des larves.

Vie de l’ouvrage

Les problèmes posés par l'évolution du fonctionnement de l'ouvrage en fonction du temps sont différents selon que l'ouvrage a un statut public ou privé.

Dans le cas des ouvrages publics, il est indispensable qu'un organisme soit clairement en charge de l'entretien et de l'exploitation. Cette condition n'est pas toujours simple à remplir du fait de la multifonctionnalité souvent recherchée pour les bassins de retenue. Un exemple souvent mis en avant est celui où le bassin de retenue est traité comme un parc public. Cette situation entraîne souvent des difficultés entre le service en charge des espaces verts, qui reste généralement de compétence communale, et le service en charge de la gestion des eaux pluviales pour lequel la supra-communalité est de plus en plus souvent la règle. La façon la plus efficace de régler cette difficulté consiste à désigner le service qui sera en charge de l'entretien dès les phases initiales du projet et de travailler avec lui sur la conception du projet afin que l'ouvrage puisse être exploité facilement avec les personnels et les matériels dont il dispose. La question du financement des opérations d'entretien est également importante et doit aussi être réglée le plus vite possible dans le processus de conception.

Dans le cas des ouvrages situés sur le domaine privé, la seule solution réellement efficace consiste à faire en sorte que la fonction urbaine ou sociale de l'ouvrage soit perçue comme la fonction principale de façon à ce que l'espace soit réellement utilisé, et donc entretenu, pour les usages correspondant à cette fonction. Le risque est alors que la présence trop fréquente et/ou trop durable d'eau ou de boue n'apparaisse comme une nuisance gênant les usages habituels de l'espace. L'expérience montre que ce risque existe pour les ouvrages mal conçus ou mal réalisés. La qualité de la conception et du suivi de réalisation est donc indispensable pour le limiter. Comme déjà indiqué plus haut, l'entretien de l'ouvrage doit être le même (ou le plus voisin possible) que l'entretien courant d'un espace ayant les mêmes fonctions urbaines mais n'ayant pas de fonction hydrologique.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS