Orage (HU) : Différence entre versions

(→Risques associés aux pluies intenses) |

|||

| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||

==Impact sur les systèmes d'eau urbains== | ==Impact sur les systèmes d'eau urbains== | ||

| − | Du fait de leur violence, les orages peuvent également directement pénaliser le fonctionnement des systèmes urbains d'eau. | + | Du fait de leur violence, les orages peuvent également directement pénaliser le fonctionnement des systèmes urbains d'eau (voir par exemple Carré, 2000). |

===Risques pour le système d’assainissement=== | ===Risques pour le système d’assainissement=== | ||

| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||

Les fortes pluies associées aux orages peuvent entrainer des débris et dépôts de toute sorte dans les rivières ou les nappes d’accompagnement (ou alluviale), nécessitant des traitements supplémentaires dans les usines de production,voire rendant l’eau totalement impropre à la consommation. | Les fortes pluies associées aux orages peuvent entrainer des débris et dépôts de toute sorte dans les rivières ou les nappes d’accompagnement (ou alluviale), nécessitant des traitements supplémentaires dans les usines de production,voire rendant l’eau totalement impropre à la consommation. | ||

| + | |||

| + | <u>Bibliographie</u> : | ||

| + | * Carre, C. (2000) : L’impact des orages sur la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement dans l’agglomération parisienne en 1999 ; in "Les orages dans l’espace francilien" ; édité par Martine Tabeaud ; Éditions de la Sorbonne ; disponible sur https://books.openedition.org/psorbonne/31299?lang=fr | ||

<u>Pour en savoir plus</u> : | <u>Pour en savoir plus</u> : | ||

Version actuelle en date du 25 octobre 2025 à 09:26

Traduction anglaise : Storm, Rainstorm

Dernière mise à jour : 23/10/2025

Perturbation atmosphérique violente et de courte durée se traduisant par du vent, du tonnerre, des éclairs et souvent des pluies intenses.

Sommaire |

[modifier] Formation d'un orage

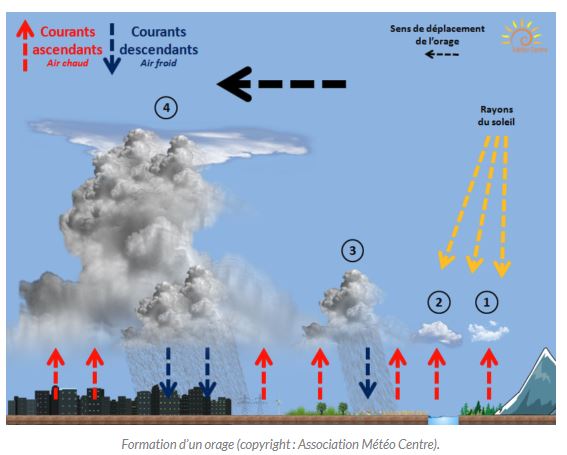

Lorsque le sol est chauffé par le rayonnement solaire, il réchauffe à son tour les couches basses de l'atmosphère. L’air plus chaud se dilate et s'élève, provoquant l'apparition d'une cellule de convection. Dans des conditions particulières d'instabilité atmosphérique, ce phénomène d'ascendance peut se développer de façon rapide et importante. La quantité d'eau qu'une masse d'air peut contenir sous forme de vapeur décroit lorsque la température et la pression diminuent. Comme l'ascendance de l'air chaud a pour conséquence ces deux phénomènes de baisse de la pression et de la température, une partie de la vapeur d'eau se condense. Elle libère alors ainsi de l’énergie sous forme de chaleur, ce qui contribue à maintenir la différence de température entre l'air de la cheminée convective et l'air ambiant et renforce l'ascendance. Il se forme alors un cumulonimbus s'étendant jusqu'à la troposphère (figure 1). La vapeur d'eau va alors se condenser dans une zone avec des températures très froides (entre -40°c et -50°c) et former des grêlons. Ceux-ci vont le plus souvent fondre au cours de leur chute vers le sol du fait du frottement avec l'air.

[modifier] Différents types d'orage

On distingue classiquement trois type d'orages :

- les orages monocellulaires sont constitués d’une seule cellule convective et leur durée de vie est courte (quelques dizaines de minutes) ;

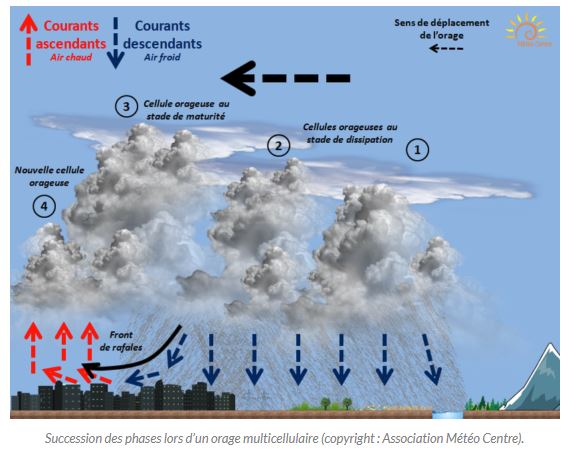

- les orages multicellulaires sont constitués de différents cellules, à des stades différents de développement, et interagissant entre elles (figure 2) ; dans certaines conditions, ces différentes cellules peuvent interagir fortement et former des systèmes convectifs de méso-échelle (MCS), dont l'extension horizontale dépasse la centaine de kilomètres, voire des complexes convectifs de maso-échelle (MCC) qui couvrent au minimum 100 000 km2 ; ces structures sont particulièrement dangereuses en termes de risque de crue et d'inondation.

- les orages supercellulaires sont constitués également d'une seule cellule, mais caractérisée par des cisaillements très importants des vents permettant la mise en place d'une zone de rotation au sein de la cellule (mésocyclone) ; les orages de ce type sont souvent très virulents (grêle, vents violents, possibles tornade(s)) et peuvent durer plusieurs heures ; ils peuvent se développer au sein d'un MCS.

[modifier] Risques associés aux orages

Du fait de la quantité d'énergie mise en jeu, les orages peuvent présenter différents types de risque. Quatre familles d'aléas doivent être considérés.

[modifier] Risques associés à la foudre

La foudre est une décharge électrique intense due à la différence de potentiel entre les nuages et le sol ou entre différentes zones du nuage. En France métropolitaine, on recense en moyenne plus de 500 000 coups de foudre par an, très inégalement répartis sur le territoire (voir figure 3). La foudre est susceptible d'avoir des conséquences délétères de trois façons différentes :

- foudroiement direct ;

- surcharge électrique ou électrocution par "tension de contact", pour les biens, les personnes ou les animaux à proximité du point d'impact ;

- électrocution par "tension de pas" due au déplacement très rapide des charges électriques sur le sol induisant des différences de potentiel dangereuses sur de très courtes distances.

Les conséquences associées à la foudre sont nombreuses :

- blessures et mortalités : environ 100 personnes sont blessées tous les ans en France occasionnant une dizaine de décès ; environ 10 000 animaux sont foudroyés, principalement par tension de pas ;

- incendies : en dehors des départs de feu à l'origine d'incendies de forêts, on estime qu'une centaine d’habitations individuelles et une dizaine de clochers d'église sont détruits tous les ans par la foudre ;

- surcharge électriques provoquant des pertes d’alimentation électrique et des interruptions inopinées de procédés avec des conséquences sur les populations (pannes des appareils électroménagers, du chauffage ou de l'éclairage, arrêt de production des installations industrielles, etc.) et potentiellement sur l’environnement (pollutions atmosphériques, émissions d'effluents nocifs, etc.).

[modifier] Risques associés aux pluies intenses

Les cellules convectives associées aux orages sont à l'origine de pluies intenses capables de provoquer des débordements de réseaux d'assainissement ou des crues éclairs de cours d'eau.

L'importance des pluies associées aux orages est très différente selon les régions. En France métropolitaine, les régions méditerranéennes sont très fortement exposées aux orages très pluvieux (en particulier les départements alpins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le sud de l’Ardèche et le relief de la Corse). Sur ces territoire, c'est l’automne, et particulièrement les mois de septembre et octobre, qui rassemble l’immense majorité des occurrences sur ces secteurs (figure 4).

[modifier] Risques associés au vent

Les phénomènes convectifs associés aux orages sont à l'origine de rafales de vent qui peuvent être soudaines, devenir brutalement très violentes et changer rapidement de direction. Ces rafales peuvent casser des branches d’arbres, voire les arracher, soulever des toitures, faire chuter des tuiles, emporter des objets, déporter ou renverser des véhicules, etc. Ces phénomènes présentent des risques pour les passants, les véhicules ou les maisons. Un cas extrême est constitué par les tornades.

[modifier] Risques associés à la grêle

Le dernier aléa est dû à la grêle. Pendant un orage, les ascendances sont très violentes et le sommet des nuages dépasse généralement les 10 km d'altitude. La température est alors très basse (plusieurs dizaines de degré sous zéro), et l'eau gèle, formant des grêlons. Si les courants ascendants ne sont pas trop forts, les grêlons vont rapidement être entraînés vers le bas par la gravité. ils seront alors de petite dimension et vont fondre avant d'atteindre le sol. Mais, si les ascendances du cumulonimbus sont plus fortes, la particule restera longtemps en suspension dans le nuage et disposera alors de suffisamment temps pour grossir. Le frottement avec l'air lors de leur chute ne les échauffera pas suffisamment pour les faire fondre et ils arriveront au sol sous forme solide. Les grêlons sont donc d'autant plus gros que le phénomène convectif est violent et peuvent peser plusieurs dizaines, voire centaines de grammes. Dans ces conditions, ils sont capables de causer de gros dégâts aux cultures et à la végétation, mais également aux véhicules et aux toitures. Par exemple, l'orage de grêle tombé à Paris début mai 2025 a coûté 334 millions d'euro aux assurances.

[modifier] Impact sur les systèmes d'eau urbains

Du fait de leur violence, les orages peuvent également directement pénaliser le fonctionnement des systèmes urbains d'eau (voir par exemple Carré, 2000).

[modifier] Risques pour le système d’assainissement

Du fait que les orages sont susceptibles de générer de fortes pluies localisées, il est logique qu'ils soient également capables de provoquer des dysfonctionnements des systèmes d'évacuation des eaux pluviales.

De façon cependant un peu plus subtile, ce ne sont cependant pas uniquement les volumes d'eau produits qui sont à l'origine de ces dysfonctionnements et plusieurs éléments viennent compliquer encore plus la situation :

- le vent (et/ou la grêle) associé(s) à l'orage produisent de grandes quantité de déchets, en particulier végétaux (feuilles et branches arrachées), qui viennent boucher les avaloirs et provoquer des inondations localisées ;

- la foudre peut être à l'origine de pannes de l'alimentation électrique et perturber, voir empêcher, le fonctionnement de dispositifs comme les pompes ou les régulateurs ;

- les orages se produisent souvent en été, lorsque les débits dans les cours d'eau récepteurs sont faibles et que la température de l'eau est élevé. Les rejets de matières organiques par les déversoirs d'orage (ou les exutoires pluviaux) dans des milieux peu oxygénés et ayant une faible capacité de dilution, peut être à l'origine d'une chute brutale du taux d'oxygène dissous dans l'eau (choc anoxique) et provoquer des mortalités piscicoles.

[modifier] Risque pour la production d’eau potable

De la même façon les dégâts provoqués par la foudre sur les équipements électriques des usines ou des châteaux d’eau peut perturber le système de distribution d'eau. Par exemple, l'orage du 18 juin 2023 sur la métropole d’Orléans a été à l'origine d'un interruption de la distribution d’eau.

Les fortes pluies associées aux orages peuvent entrainer des débris et dépôts de toute sorte dans les rivières ou les nappes d’accompagnement (ou alluviale), nécessitant des traitements supplémentaires dans les usines de production,voire rendant l’eau totalement impropre à la consommation.

Bibliographie :

- Carre, C. (2000) : L’impact des orages sur la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement dans l’agglomération parisienne en 1999 ; in "Les orages dans l’espace francilien" ; édité par Martine Tabeaud ; Éditions de la Sorbonne ; disponible sur https://books.openedition.org/psorbonne/31299?lang=fr

Pour en savoir plus :

Voir : Convection (précipitations de), Cellule convective (HU).

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS