Crue de janvier 2014 dans le Var : Retour d'Expérience

Sommaire |

Contexte

Le 19 janvier 2014, le département du Var a été touché par des précipitations importantes et plusieurs secteurs ont été inondés : le secteur Argens (du Muy à Fréjus), le secteur de Le Luc en Provence, le secteur de Pierrefeu-du-Var et le littoral (de Hyères à Bormes-Les-Mimosas, en passant par la Londe-des-Maures). La DREAL PACA et la DDTM 83 ont demandé un appui technique au Cerema Direction Territoriale Méditerranée pour l'établissement d'un retour d’expérience sur 3 thématiques :

- volet 1 - caractérisation hydraulique de l’événement,

- volet 2 - conséquences et examen des dommages,

- volet 3 - gestion de crise.

Ces trois rapports sont disponibles sur le site de l'Observatoire Régional sur les Risques Majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORRM PACA) ou sur le site Internet du Cerema, Direction Territoriale Méditerrané (RexVar2014)

Le présent article concerne seulement le volet 1 « caractérisation de l’événement » du retour d'expérience des inondations de janvier 2014 qui ont touchées le département du Var. Il est le fruit d'un travail commun entre les services de l’État et les principaux acteurs techniques du territoire. Ces résultats permettent de caractériser précisément les phénomènes en jeu (nature, intensité, période de retour...) et de les comparer à la connaissance actuelle issue d'études ou d’événements passés. Sur l'Argens, l’événement de janvier 2014 ne constitue pas l’événement de référence (considéré pour l'élaboration des PPRI suite aux inondations de 2010) et les débits de pointe ont été inférieurs à ceux observés lors des événements majeurs de 2010 et 2011. Pour les autres cours d'eau, Gapeau et fleuves côtiers, l’événement de janvier 2014 se rapproche ou dépasse les débits estimés pour l’événement de référence des PPRI. Ils permettent enfin de formuler des recommandations pour la capitalisation d'éléments de retour d'expérience pour de potentielles futures inondations.

Caractérisation hydraulique de l'événement

Campagne de photographie aérienne

Dès le lendemain de la crue, la DREAL PACA a souhaité réaliser une mission de prise de vues aériennes afin d’obtenir une « photographie » réelle post-événement et d'aider à la définition de la zone inondée et de localiser les principaux dommages et effets indirects. La mission confiée à l'IGN consistait à :

- réaliser des prises de vues aériennes de résolution 10 cm en couleurs naturelles (RGB) et infrarouge (IRC),

- réaliser un levé altimétrique LIDAR aéroporté,

- traiter un levé LIDAR (calcul d’un modèle numérique de terrain destiné au calcul de l’ortho-photographie),

- traiter la prise de vues pour une aérotriangulation et un calcul d’une ortho-photographie « express ».

A la demande des services de l'Etat, deux zones ont été couvertes :

- Mission FUVAR couvrant Le Gapeau, Le Roubaud, Le Réal Martin, Le Maravenne et Le Batailler

- Mission FUARGENS couvrant l’Argens et ses affluents

Les cours d’eau couverts concernés étaient :

- Le Réal Martin depuis la commune de Pierrefeu jusqu'à la confluence avec le Gapeau

- Le Gapeau depuis la commune de la Crau jusqu'à l'embouchure

- L'Argens depuis la commune du Muy jusqu'à l'embouchure

- Le Roubaud de Hyères jusqu'à l'embouchure

Les vols ont été réalisés respectivement le 21 janvier 2014 pour le secteur « Gapeau, Pansard, Batailler » et le 24 janvier 2014 pour le secteur « Argens » compte-tenu des conditions météorologiques. La livraison de l’IGN s’est faite, avec ou sans MNT selon les secteurs concernés, sous forme de dalles photos de 500mX500m (plus de 1500 dalles sur la mission « Gapeau et autres») et de dalles de 1kmX1km (plus de 250 dalles sur la mission « Argens »).

Observations de terrain

visites de terrain

Suite à la crue, plusieurs équipes (Cerema / DDTM / DREAL PACA / Communes) se sont déplacées pour des visites de terrains en mission conjointe. Elles avaient pour objectif de réaliser un premier diagnostic de la situation, d’identifier les secteurs les plus touchés. Ces visites couvraient à la fois l’évaluation du phénomène hydraulique et les conséquences en termes de dommages. La visite de terrain du 21/01/14 a permis à trois équipes de se déplacer sur les communes de Le Luc, Flassans-sur-Issole, Les Arcs, La Londe-les-Maures, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Fréjus, Le Muy, Bormes-les-Mimosas, Pierrefeu et Hyères

relevé des PHE et laisses de crue

Suite à l’événement vécu, l’objectif était de réaliser des relevés de terrain des PHE et laisses de crues afin d'aider à la définition de la zone inondée et à la caractérisation de l’événement. Préalablement à la première mission de terrain, les services de l’État (DREAL PACA et DDTM 83) avaient pris des contacts avec certains acteurs locaux pour veiller à la complémentarité des relevés réalisés par les divers organismes et entités mobilisés (DREAL PACA, DDTM83, CG83, Communes,SPC MedEst, RGMA, Cerema, Safege...) dans la gestion pots-évènement. Du fait de ces relevés multiples, il était essentiel qu'un acteur se charge de centraliser et de capitaliser les observations réalisées. Par ailleurs, pour le relevé des PHE, il était souhaitable que le même format soit utilisé par tous. Ainsi, la DREAL PACA et la DDTM 83 ont mandaté le Cerema pour diffuser un modèle unique de fiche de relevé de PHE aux acteurs impliqués et pour recueillir et exploiter l'ensemble des données recueillies. Tous les organismes ont produits des fiches des PHE identiques. Au total, 399 fiches de PHE ont été produites. Certaines PHE ont été nivelées car le nivellement est essentiel pour caractériser in fine l’événement. Ce sont 250 fiches qui ont été nivelées et ont permis de définir les niveaux d’eau atteints.

L’Illustration ci-contre montre l’ensemble des 398 PHE sur le territoire d’étude. Le bureau d’études Safege (mai 2014) a produit 168 PHE sur le bassin versant de l’Argens alors que le Cerema (utilisant les informations de la DDTM83, du SPC MedEst, des communes, ...) a produit 230 PHE.

La DREAL PACA a souhaité capitalisé les informations dans une base de données régionale sous la forme d’un tableur Excel. Cette base a vocation à être intégrée dans la base de données nationale.

zone inondée en 2014

Dans le cadre des contacts pris avec les services des communes, le Cerema DTerMed a pu récupérer des données au format numérique (SIG ou pdf) des zones inondées relevées par les communes, sans connaître les méthodes de relevés. Il faut noter que ces zones inondées ont été produites rapidement après les inondations et doivent faire l’objet d’une validation et d’une consolidation. Les communes de La Londe-les-Maures, Hyères et Bormes-les-Mimosas nous ont donné cette information. Nous avons étudié ces zones inondées en les comparant aux PHE et aux données de terrain des différentes visites.

A partir de ces informations, le Cerema a produit une limite de la zone inondée lors de la crue de janvier 2014, à dire d’expert, à partir de la synthèse de toutes les données disponibles à savoir :

- Zone inondée des communes

- Fiche des Plus Hautes Eaux (PHE)

- Photographies géoréférencées

- MNT Lidar au pas de 1m de la base RGEALTI de mai 2013 de l’IGN

- MNT au pas de 5m issu de la prise de vue de l’IGN du 21 janvier 2014.

L’interprétation de tous ces éléments a permis de mettre en place des limites de la zone inondée interprétée. Un champ d’interprétation a été qualifié avec trois niveaux d’interprétation

- Fiabilité certaine et juste

- Fiabilité incertaine et dépendante des choix

- fiabilité trop incertaine

L'illustration ci-contre montre la zone inondée qui a pu être définie, par exemple, sur le commune de La Londe-les-Maures.

Caractérisation hydrologique de l'événement

pluviométrie

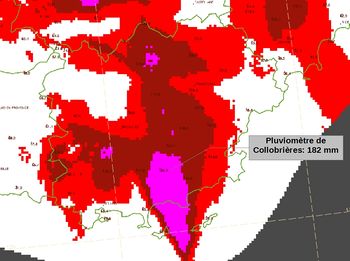

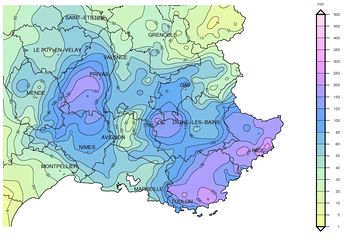

L’épisode pluvieux intense qui a touché une grande partie de la région méditerranéenne s’est étalé sur 4 jours du 16 au 19 janvier. Les départements du Var et des Alpes Maritimes ont été les plus touchés par ces pluies durables, parfois intenses et orageuses. L’Illustration de gauche montre la carte de ce cumul sur 4 jours issue du site Internet Météo-France. Les cumuls de pluie durant ces quatre jours sont importants (représentant parfois l'équivalent d'un à deux mois de précipitations), mais pas exceptionnels ! Sur le département du Var, ces cumuls atteignent 200 à 250 mm sur la région de La Londe-les-Maures soit à peine plus de la moitié des cumuls atteints le 16 juin 2010.

D'après les deux rapports Météo-France, durant la journée du samedi 18 janvier, l’ensemble du département du Var est touché par des pluies modérées. De 40 à 70 mm tombent en moyenne sur l’ensemble du département. Après une relative accalmie dans la nuit de samedi à dimanche, une reprise de l’activité précipitante a lieu en seconde partie de nuit de samedi à dimanche et se poursuit toute la journée de dimanche. L’Illustration de droite montre le cumul sur 2 jours. Le dimanche, un système orageux stationnaire très intense s’organise selon un axe Sud/Nord allant de La Londe-les-Maures à Entrecastaux et se maintient pendant environ 6 heures. Les précipitations les plus violentes étant observées entre 7 et 11 heures du matin. Selon Météo France, il est très probable que des cumuls supérieurs à 200 mm aient été atteints ou dépassés dans cette zone. À l’épicentre, les intensités horaires de pluies sont remarquables, compte tenu de la saison : 30 à 50 mm/h voire davantage.

Le pluviomètre Météo France de Collobrières située sur l’axe de plus forte activité non loin de l’épicentre (Illustration à droite) donnent une bonne idée de l’amplitude de l’événement. Pour ce pluviomètre on a enregistré :

- près de 182 mm sur 2 jours (du samedi 18/01/2014 à 7 heures au lundi 20/01/2014 à 7 heures) soit une valeur supérieure à la valeur décennale,

- 108 mm en 6 heures ce qui correspond à une période de retour de l’ordre de 20 ans.

Il faut noter qu'il existe une station pluviométrique automatique à La Londe-les-Maures. Cette station est gérée par le CIRAME. Le cumul en 6h au niveau de cette station atteindrait 190 mm correspondant à une période de retour très supérieure à 100 ans selon les statistiques SHYREG-pluie établies par l’IRSTEA (2010).

Caractérisation hydrologique de l’événement sur les bassins du Gapeau, de l’Argens et les petits côtiers

Les précipitations ont provoqué la crues de plusieurs cours d’eau, en particulier, sur le Gapeau (crue provoquée par son affluent oriental le Réal Martin), l’Argens et les petits côtiers entre La Londe-les-Maures et le Lavandou que sont le Maravenne (et son affluent rive droite le Pansard) et le Batailler. On notera que ces fortes précipitations sont intervenues dans un contexte de sols déjà saturés aggravant les réactions hydrologiques de tous les bassins concernés.

Pour l'Argens et ses affluents, les éléments sont issus du rapport d’étude « Analyse hydrologique et hydraulique de la crue du bassin versant de l’Argens des 18 et 19 janvier 2014 - Retour d’expérience de l’événement - Action n°10 du PAPI d’intention - Argens et affluents » réalisé par Safege en mai 2014. Les débits de pointe sur l’ensemble des cours d’eau restent en deçà des niveaux atteints lors des événements de 2010 et 2011 à l’exception de l’Issole et la Bresque pour lesquels le débit de pointe de janvier 2014 sont les maxima connu dans la Banque Hydro. La période de retour estimée est comprise entre 2 et 50 ans. Pour le Gapeau, le pic de crue le plus important a eu lieu 19 janvier et est provoqué principalement par le Réal Martin. Les débits de pointe estimés dans la Banque Hydro pour le Gapeau à Hyères et le Réal Martin correspondent à un événement de période de retour supérieure à 50 ans.

Les petits bassins versants côtiers du Maravenne (et son affluent le Pansard) et du Batailler ont été particulièrement impactés par cet événement. Ces bassins versants ne sont pas instrumentés. En l’absence de station hydrométrique, une estimation du débit de pointe sera réalisée par une approche hydrologique simple (méthode rationnelle). Le croisement des résultats de différentes méthodes (méthode des vitesses, formules empiriques de Passini, Ventura...) nous conduit à tester pour ces trois bassins versants des temps de concentration tc compris entre 2 et 4h correspondant à des vitesses moyennes d’écoulement de l’ordre d’1m/s. Les débits de pointe estimés sont compris dans une fourchette de :

- 200 à 400 m3/s pour le Maravenne

- 200 à 350 m3/s pour le Pansard

- 180 à 370 m3/s pour le Batailler.

A l'aide d'une modélisation hydraulique avec Cartino, l'objectif était d'estimer le débit de la crue de janvier 2014 atteint sur le Pansard, le Maravenne et le Batailler. Cette modélisation hydraulique simplifié a utilisé les PHE afin d'être caler. Cartino permet d'une part de réaliser les calculs hydrauliques afin d'obtenir des résultats de cotes d'eau, qui peuvent être comparées avec les PHE disponibles, d'autre part de dessiner une cartographie de hauteurs d'eau (avec représentation de la charge hydraulique). En prenant en compte les incertitudes, nous pouvons afficher une fourchette de débit comprise entre :

- au moins 100 m3/s pour le Maravenne

- 250 et 350 m3/s pour le Pansard

- 100 à 200 m3/s pour le Batailler

Comparaison Zone Inondable - Zone Inondée

études et modèles

L'objectif est de comparer les zones inondées aux études et modélisations disponibles à ce jour ainsi qu’aux données des événements passés sur ces zones. La zone inondée en 2014 a été comparée avec :

- AZI : La circulaire interministérielle (Intérieur, Équipement, Environnement) du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, rappelle la nécessité d'établir la cartographie des risques d’inondations sous forme d'atlas des zones inondables. La cartographie « atlas des zones inondables » constitue un inventaire qui n'a pas la valeur réglementaire d'un plan de prévention des risques d'inondations. L'analyse s'appuie sur l'interprétation géomorphologique d'une couverture stéréoscopique de photographies aériennes. La cartographie est par la suite validée par des vérifications sur le terrain (Masson et al., 1996). L'étude et la numérisation ont été réalisées par différents bureaux d'études par département. La DREAL PACA est chargée d'intégrer et structurer les données au niveau régional.

- PPRi : ce sont des documents qui contiennent une notice de présentation, un règlement et des cartographies du risque d'inondation (MATE/MEDD, 1999). Dans le département du Var, ils sont réalisés par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var qui a fourni au Cerema des tables MapInfo contenant les données SIG de la cartographie du zonage réglementaire sur les communes de Hyères, Fréjus, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou et La Londe-les-Maures. De plus, le PPRi de l’Argens qui couvre la totalité du linéaire du cours d’eau.

- DI : La Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondations dite « Directive Inondation », a pour principal objectif d’établir un cadre pour l’évaluation et la gestion globale des risques d’inondations, qui vise à réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique associées aux différents types d’inondations dans la Communauté. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, 31 Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) ont été identifiés par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 12 décembre 2012. Notre secteur d’étude concerne deux TRI sur lesquels la cartographie des scénarios fréquent (10-30 ans), moyen (100-300 ans) et extrême (supérieur à 1000 ans) a été réalisée. Le TRI Est-Var concerne sur l’Argens (fréquent, moyen, extrême) alors que le TRI Toulon-Hyères concerne le Gapeau(fréquent, moyen, extrême). Les autres cours d’eau de notre secteur d’étude n’ont pas l’objet d’une cartographie dans le cadre de la Directive Inondation.

- ZI2010 : Les intempéries de juin 2010 touchant la Dracénie dans le département du Var ont essentiellement entraîné des débordements des cours d'eau et des dégâts importants sur de grandes superficies. Des précipitations importantes se sont concentrées sur le secteur des Arcs et de Draguignan avec des maximums atteignant 456 mm près de Lorgues en 24heures. Trois bureaux d’études ont fourni des données SIG liées à la zone inondée relevée sur le terrain. A partir de ces données, le CETE Méditerranée (2012), a complété ces informations partielles afin d’obtenir l’enveloppe de la zone inondée en juin 2010 sur l’Argens et ses affluents. Cette zone inondée en juin 2010 est comparé à celle de janvier 2014.

résultats

Conclusion

Bibliographie

- 2014, Météo France Rapport APIC / DIRSE du 20/01/2014

- 2014 Météo France Rapport SPC Med Est Météo France Crue-Inondations version du 28/01/2014

- 2014, Safege - Analyse hydrologique et hydraulique de la crue du bassin versant de l’Argens des 18 et 19 janvier 2014 - Retour d’expérience de l’événement - Action n°10 du PAPI d’intention - Argens et affluents, rapport d’étude, 158 p.

- 2012, CETE Méditerranée (Christophe Esposito) - Crue de juin 2010 -Comparaison des limites des zones inondables connues avec les limites des zones inondées – rapport d’étude, 129 p.

- 2010, IRSTEA (P. Arnaud, J. Lavabre) - Guide méthodologique sur l’approche SHYPRE. Partie 1 : analyse du risque pluvial. Édition QUAE, 125 p.

- 2006, DIREN PACA - Comprendre, expliquer et utiliser les Atlas des Zones Inondables. Note technique à l'usage des services de l’État et des Collectivités Locales de la région PACA.

- 2004, IPSEAU - Cartographie des Zones Inondables en région PACA – Département du Var – Étude n°03-113-13, janvier 2004

- 2004, Esposito C., Chave S. , Delgado J.-L. - Retour d'expérience : les crues de septembre 2002 dans le Gard et les départements limitrophes – DGUHC, 62p.

- 2001, HGM Environnement – Étude de l’aléa inondation du Gapeau dans la plaine de Hyères-les-Palmiers – Direction Départementale du Var – 22 p.

- 1999, MATE, METL - Plan de prévention des risques naturels (PPR) – Risques d'inondation – Guide méthodologique, La Documentation française, Paris.

- 1996, Masson M., Garry G., Ballais J.-L. - Cartographie des zones inondables – approche hydrogéomorphologique.

- 1996, SIEE - -Étude des zones inondables des rivières de La Vieille et du Batailler – Première phase : État zéro des rivières – Syndicat intercommunal pour la prévention contre les inondations des Communes de Bormes et du Lavandou, 64 p.

Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique]. |

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS