Wikigeotech:Courbe de retrait d'un sol

Sommaire |

Définition

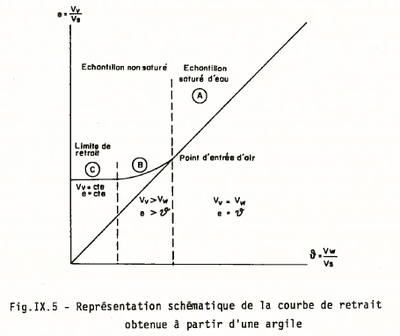

La courbe de retrait qui lie l'indice des vides (e) à la teneur en eau volumique (θ) permet de caractériser les variations de volume d'un matériaux au cours de la dessication.

L'indice des vides :

$ e = Vv / Vs $

Et la teneur en eau volumique :

$ θ = Vw / Vs $

Vv = volume des vides

Vs = volume des particules solides

Vw = volume d'eau dans la porosité

Interprétation des phénomènes

Les modifications de teneur en eau dans le sol, se caractérisant par des phases d'hydratation ou de déshydratation, conduisent invariablement à des variations du volume total de ce sol.

Lors de la phase de séchage, l'eau contenue dans le matériau s'évapore et conduit à une diminution du volume total pouvant à terme conduire à du retrait et de la fissuration dans le matériau.

Lors de la phase d'humidification, l'eau pénètre dans le matériau et entraîne un gonflement du sol caractérisé par une augmentation du volume total du matériau.

Détail des phénomènes

On distingue trois étapes dans les phénomènes de variation du volume d'un sol et donc trois parties sur la courbe de la figure : A, B et C.

A : domaine du retrait normal

Cette partie de la courbe correspond à une diminution de la teneur en eau qui s'opère sans entraîner de retrait significatif du sol. La diminution de la teneur en eau est compensée par une diminution du volume des vides. Cette variation se fait dans le domaine saturé.

Au début du processus de séchage, le départ de l'eau contenue dans les macropores conduit à la création d'une interface air-eau dans les vides à la surface du sol. Cette interface déclenche instantanément une différence de pression dans l'eau contenue dans les pores (la pression capillaire qui est l'inverse de la succion en géotechnique) qui conduit à un transfert d'eau de l'intérieur vers la surface du sol. Ce transfert correspond au début du mécanisme de séchage dans le sol.

Tant que la pression dans le liquide est supérieure à la résistance qu'opposent les particules du sol à leur rapprochement, le sol se déforme. Au début, la variation du volume des vides crée par la dessication est proportionnelle à la quantité d'eau extraite et on observe une droite parallèle à la droite de saturation. Ce comportement semble être général à tout type de sols et semble indépendant de l'environnement (humidité relative et température).

B : domaine de retrait résiduel

Le mécanisme de séchage se poursuivant, le domaine du retrait normal va progressivement s'arrêter. La quantité d'eau expulsée conduit à un moment donné à une pénétration de l'air dans la porosité. Ce moment correspond au point d'inflexion de la courbe de retrait et à ce que l'on appelle le point d'entrée d'air dans le sol.

A partir de ce point, la résistance exercée par les particules entre elles devient suffisamment élevée pour que le sol ne se déforme plus de manière significative.

L'eau contenue dans la porosité n'est plus continue mais à tendance à se localiser aux points de contacts entre les grains solides. Le sol se dessèche avec un début de désaturation.

Lorsque la teneur en eau continue à décroître, la diminution du volume (ou retrait) se poursuit mais de manière non linéaire. Les particules argileuses se réorganise avec dans certains cas, flexion des particules, mais avec une amplitude de plus en plus faible sans être proportionnelle à la variation de teneur en eau, jusqu'à atteindre une variation de volume nulle, qui est le propre du domaine C.

C : domaine du retrait

Ce dernier domaine commence à la limite de retrait : les points de contact entre particules sont maximum et le volume du sol ne varie plus malgré le départ d'eau. Cette limite de retrait est une propriété de chaque sol et est liée à la minéralogie, à la granularité et à l'assemblage textural.

A partir de ce point, le sol présente souvent des fissures et des fentes de dessication.

Références

- ↑ Tessier D. 1984. Etude expérimentale de l'organisation des matériaux argileux : hydratations, gonflement et structuration au cours de la dessication et de la réhumectation. Thèse de l'université Paris VII. 362 pages

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS