Imperméabilisation (HU)

Traduction anglaise : Impermeabilisation

Dernière mise à jour : 02/05/2025

Action anthropique en particulier associée à l'urbanisation et due à la couverture des sols par des revêtements qui réduisent fortement les possibilités d’infiltration de l'eau (asphalte, béton, immeubles, etc.).

Sommaire |

Conséquences de l'imperméabilisation des sols

L'imperméabilisation des sols augmente le coefficient de ruissellement et accélère les écoulements ce qui diminue les temps de concentration. Associé à l’urbanisation dans des zones exposées, ce phénomène contribue à l'augmentation du risque d'inondation en zone urbaine. L’imperméabilisation des sols a une autre conséquence non négligeable : un manque de réalimentation des nappes souterraines et des sols urbains.

La perméabilité n'est pas du tout ou rien

La capacité d'une surface à laisser passer l'eau vers le sol sous-jacent n'est pas une grandeur binaire. On ne peut donc pas dire qu'une surface est perméable ou imperméable ; on peut simplement essayer de caractériser sa plus ou moins grande perméabilité. Revêtir une surface urbaine par une peau artificielle ne la fait donc pas passer du statut de perméable à celui d'imperméable mais, en général, contribue seulement à diminuer sa perméabilité.

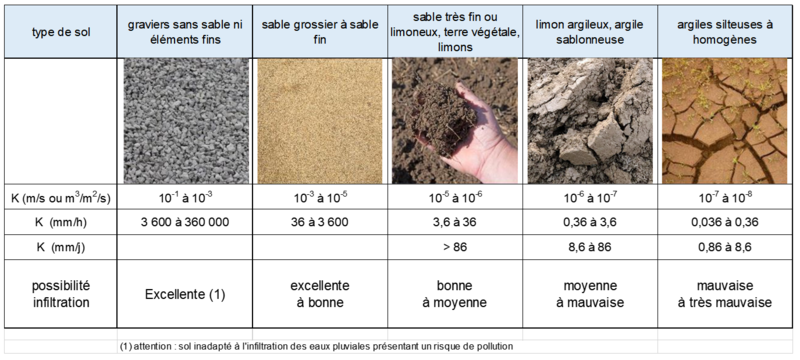

Encore faut-il être capable de caractériser cette perméabilité avant et après l'aménagement. En effet celle-ci peut varier de façon importante en fonction de la saison ou des précipitations antécédentes. Même si on peut parfois caractériser la capacité d'infiltration d'un sol homogène par une grandeur physique mesurable (par exemple sa conductivité hydraulique, voir figure 1), ceci n'est pas suffisant pour caractériser la capacité d'infiltration d'une surface constituée d'une succession, souvent très irrégulière, de couches de matériaux de nature différente. Il est également important de noter que, selon la nature du sol, la capacité d'infiltration du sol support pouvait déjà, avant urbanisation, être très faible.

Différentes échelles pour analyser l'imperméabilisation

La notion notion recouvre également une difficulté supplémentaire. Le caractère plus ou moins imperméable d'un sol dépend de l'échelle à laquelle on l'étudie. Ceci est vrai pour des sols naturels (par exemple un socle granitique, presque totalement imperméable à petite échelle, mais toujours plus ou moins parcouru de fissures permettant l'infiltration de l'eau à plus grande échelle). C'est également vrai pour les sols urbains.

Une voirie peut par exemple être recouverte d'un revêtement imperméable, mais laisser infiltrer l'eau qui ruisselle sur sa surface par des fossés ou des noues situés sur ses cotés. En plus de s'interroger sur l'imperméabilisation des sols, il convient donc également de réfléchir de façon plus générale sur le devenir de l'eau reçue par les différentes surfaces que l'on aménage.

Urbanisation et imperméabilisation

Enfin, l'urbanisation ne conduit pas inéluctablement à l'imperméabilisation des sols, du moins à l'échelle d'une parcelle. De plus en plus de collectivités mettent en place des réglementations visant à conserver, après urbanisation, un devenir des eaux de pluie aussi voisin que possible de ce qu'il était avant urbanisation.

Il est même possible d'aller plus loin et la désimperméabilisation de certains espaces est également à l'ordre du jour, même si l'objectif principal des opérations de ce type est souvent davantage de revégétaliser ces espaces en supprimant tout ou partie du revêtement de surface.

Voir les principes de l'IWA pour des Villes « Eau-Responsables »

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS