Prévision des crues : les outils opérationnels utilisés en France (HU)

Traduction anglaise : Flood forecasting : operational tools used in France

Dernière mise à jour : 17/10/2024

article en chantier

Cet article présente d’abord les outils opérationnels utilisés en France pour la mise en œuvre des modèles de prévision ; ces modèles eux-mêmes ne sont pas présentés ici mais font l'objet d'un article spécifique : Prévision des crues : les modèles utilisés (HU).

Ces outils relèvent de 3 catégories :

- des plates-formes opérationnelles de modélisation assurant avec sûreté, clarté et rapidité, de façon assez automatisée, des tâches nécessaires pour :

- la préparation des jeux de données d’entrée, provenant de diverses sources, puis l’alimentation des modèles,

- le pilotage de l’exécution des modèles : le choix des options de modélisation, l’organisation des chaînages entre les modèles (par exemple entre modèles hydrologiques et modèles hydrauliques choisis),

- le recueil de leurs résultats et la préparation de leur mise en forme par le superviseur ;

- des superviseurs, assurant l’interface avec les prévisionnistes à 4 niveaux de précision ;

- des outils d’expertises pour aider les prévisionnistes à consolider les résultats avant diffusion et commentaires.

Sont ensuite évoqués :

- les outils d’aide à l’établissement des retours d’expériences, constitués de modules automatisant un certain nombre d’opérations orientées vers l’analyse a posteriori des crues remarquables et des performances réalisées en matière d’observation et de prévision ;

- les outils d’entretien de la mémoire des inondations, relatifs notamment à la consolidation du réseau des repères de crues.

Avertissement : Cet article, ainsi que ceux auxquels il renvoie ci-dessous, est spécifiquement centré sur la prévision, en France, des crues et des débordements des cours d’eau aujourd’hui pris en charge par le réseau et le système Vigicrues. Cette prévision s’appuie notamment sur les données météorologiques produites par Météo-France, et les données hydrométriques produite par le réseau HydroPortail. D'autres dispositifs de prévision et d'alerte existent, en particulier :

- Prévision de hautes eaux marines produites par le SHOM et Météo-France ;

- Prévision de crues de cours d’eau plus locaux, assurées par des Établissements publics territoriaux de bassins ou des collectivités territoriales assumant la compétence GEMAPI ou la gestion des systèmes d’assainissement pluvial, en liaison ou non avec des cours d’eau sur leur territoire ;

- Détection des risques d’inondation, par des organismes comme PREDICT ou Météorage, et/ou aide des maires à la préparation et à la gestion des crises, comme, PREDICT.

Cet article a bénéficié de la relecture et des contributions d’Etienne Le Pape, Rémi Lamblin, Anne-Marie Fromentin, Didier Narbaïs-Jauréguy (tous quatre du SCHAPI) et Nicolas Cavard (DREAL Centre Val-de-Loire / SPC Loire-Allier-Cher-Indre).

Il fait partie d'une série de sept articles qui traitent des différents aspects de la prévision des crues par les services de l’État. En plus de celui-ci, cette série comprend :

- un article général : Prévision des crues et des inondations : vue globale (HU) ;

- 5 autres articles détaillant différents aspects (dont certains encore en cours d'écriture) :

Sommaire |

Les outils de mise en œuvre des modèles de prévision

Présentation générale

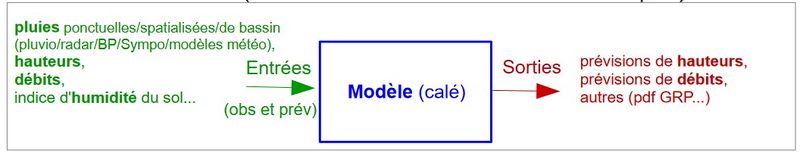

La chaine de prévision opérationnelle de Vigicrue peut être résumée par le schéma de la figure 1 et sa légende, qui présentent respectivement les relations entre les composants de la chaîne opérationnelle et leurs fonctions :

- les sources de données hydrométriques et météorologiques (en haut et à gauche de l’image),

- les modèles (en bas à gauche),

- les outils de mise en œuvre (au milieu en bas),

- les prévisionnistes (en bas à droite),

- le site Vigicrues de diffusion des vigilances "crues" et des prévisions (en haut au milieu) aux internautes (en haut à droite).

Le Superviseur national pour vérifier et qualifier les données d’entrée et les résultats

Il s'agit d'une application web, à destination des prévisionnistes, qui donne la possibilité de :

- gérer des alarmes hydrométriques transmises via l’hydroPortail et vérifier le bon état des systèmes d’acquisition et de transmission des données d’entrée des modèles (observations hydrométriques et météorologiques, ou prévisions pluviométriques de Météo-France ou du Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen Terme (CEPMMT), dont l’échéance va jusqu’à 10 jours), sous forme cartographique, graphique et de tableaux ;

- identifier les données douteuses et les corriger si nécessaire ;

- préparer le chaînage des tâches à réaliser par la Plate-forme opérationnelle de modélisation (POM) et les lancer ;

- recueillir et visualiser les résultats de prévisions issus de modèles, et les corriger en fonction des informations sur le contexte ;

- mettre en forme les résultats des outils de prévision expertisée et leur affecter des faisceaux d’incertitudes pour les stations qui peuvent en bénéficier ;

- préparer l’archivage des prévisions, notamment dans l’HydroPortail,

- préparer des documents et autres supports de communication des prévisions et avertissements.

Cet outil de supervision constitue un interface entre le système de prévision et les prévisionnistes ; il les aide à analyser efficacement les situations à 3 niveaux géographiques :

- au niveau national, il fournit, au moyen de cartes synoptiques et de tableaux de synthèse, les informations-clés concernant les mesures, les franchissements de seuils et l’état des appareillages, avec une vision d’ensemble des points à surveiller particulièrement ;

- par sous-bassins versants, il présente des informations sur les évènements récents et leur contexte historique, sous la forme de cartes, graphes et chroniques pouvant être affichés simultanément ; l'objectif principal est de contrôler la vraisemblance ou la cohérence des informations (données d’entrée des modèles et résultats de prévision) et d’identifier ce qui mérite d’être vérifié ou particulièrement suivi ;

- par point de prévision, il aide à analyser les données d’observation et de prévision, et à évaluer l’importance de l’information qu’elles apportent, à partir de l’ensemble des données disponibles, provenant de diverses sources.

Jusqu’au milieu des années 2000, en France, ces opérations étaient réalisées, dans les systèmes propres aux SPC (avec les interfaces de la plate-forme SOPHIE ou d’autres, équivalents) puis au SCHAPI avec des outils clairement conçus comme transitoires.

Une première version du superviseur national a été branchée à la PHyC de la Banque HYDRO devenue depuis l’HydroPortail dès la fin de l’année 2015, ceci après plusieurs mois de tests au SCHAPI ainsi que dans les Services de prévision des crues (SPC) qui ont souhaité s’en doter.

Cette version, après ajustements, a été utilisée en mode opérationnel à partir de juin 2016 au SCHAPI et dans les SPC.

La version 2 intégrant d’autres fonctionnalités, comme l’accès aux prévisions de pluie et aux lames d’eau radar, a été mise en place en 2017. La version 3 est opérationnelle depuis 2023 et la version 4 est en cours de développement.

La Plate-forme opérationnelle pour la modélisation

Historiquement, la première plate-forme opérationnelle développée et utilisée opérationnellement en France (sur le bassin de la Garonne) a été, après le système expérimental GISELE, le Système Ouvert de Prévisions Hydrologiques Informatisé avec Expertise (SOPHIE) (Vidal et al., 1988). SOPHIE a évolué en intégrant par la suite une fonction multi-modèles (Loumagne et al., 1995), développée au CERGRENE (ENPC - ENGREF). SOPHIE 2 a intégré plusieurs modèles pluies-débits globaux (GR3H, modèles de Fabret, relations amont-aval notamment avec les réglettes de Bachet, puis GRP) et son utilisation s’est élargie.

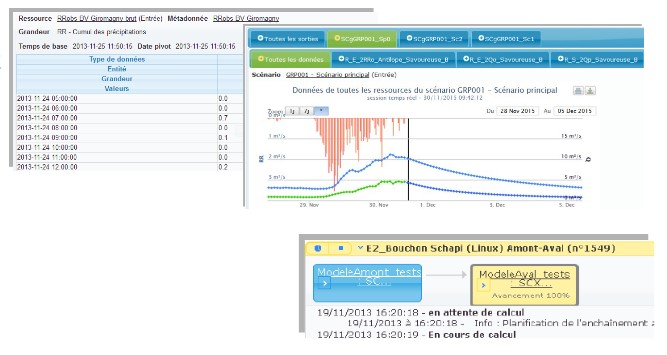

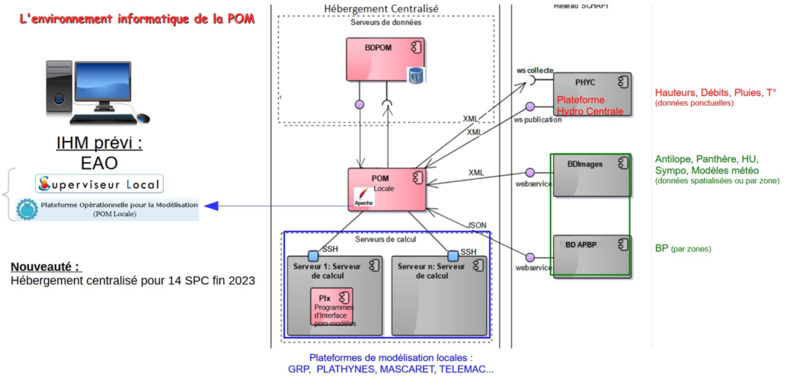

La Plate-forme Opérationnelle pour la Modélisation (POM), développée en France par le réseau national pour la prévision des crues (voir figure 2) est un outil de pilotage des modèles de prévision de crues qui permet la préparation des données d’entrées des modèles et leur lancement. Elle a généralisé les acquis de SOPHIE 2 (Roche et al., 2012). C’est une application web destinée aux prévisionnistes, utilisée pour :

- préparer le lancement des modèles de prévision, en les alimentant en données d’entrée ;

- organiser l’enchaînement des modèles et leur exécution ;

- collecter les résultats et les transmettre au Superviseur ou à d’autres outils.

Ces plates-formes doivent permettre (Roche et al., 2012) :

- d'utiliser divers modèles de façon à laisser le choix du meilleur assemblage en fonction des données disponibles, des caractéristiques de l’évènement en cours, ou aussi des tests que l'on souhaite réaliser en traitement différé pour des rejeux ; ceci nécessite des modules adaptés de préparation et de gestion de données ;

- de préparer l’enchaînement, ou le couplage, de modèles de nature différente (par exemple, de modèles hydrologiques et de modèles hydrodynamiques), exercice qui peut s’avérer délicat (Tanguy et al., 2010).

Plus précisément, les principales fonctionnalités de la POM sont les suivantes :

- alimenter les modèles en données observées et prévues en temps réel en utilisant les données issues de :

- la Plate-forme Hydro Centrale (PHyC) de l’HydroPortail et en y appliquant les prétraitements nécessaires,

- l’outil BdImage (projet LAMEDO), rassemblant les données hydrométéorologiques spatialisées, que ce soit d’observations ou de prévisions, notamment les images radar-météorologiques, ainsi que les produits de fusion radar-pluviomètres, ainsi que les données d’humidité des sols, etc . ;

- les résultats, essentiellement de pluie, de température et d’humidité des sols, fournis par les modèles de prévisions météorologiques de Météo-France, qu’ils soient déterministes (Arpege et Arome), ou de prévision immédiate (Piaf et Arome PI) ;

- aider à choisir les modèles de prévision hydrologiques et hydrauliques à utiliser, en veillant à leur alimentation complète en données d’entrée, et à organiser leur enchaînement et leur lancement de l’amont vers l'aval ;

- organiser les cheminements de données pour les procédures d’assimilation des données,

- collecter les résultats, les transmettre au Superviseur pour examen par les prévisionnistes et, après retour, y appliquer les post-traitements nécessaires avant export vers la PHyC de l’HydroPortail ou un site FTP et publication des prévisions sur le site Vigicrues, avec un commentaire concis et, de plus en plus, l’indication des incertitudes associées.

La POM centrale était, dès la fin de 2016, opérationnelle au SCHAPI, ainsi qu’une version locale dans 15 Services de Prévision des crues (SPC) sur 19. Elle l’est aujourd’hui dans tous les SPC, ainsi que dans les Cellules de veille hydrologique (CVH).

Elle est en évolution continue, avec des phases de test, pour :

- intégrer les modèles nationaux, mais aussi certains autres modèles particuliers utilisés dans les SPC ;

- permettre le lancement des modèles en temps différé avec différents modes de rejeu : simulation (conditions similaires au temps réel) ou reconstitution (avec des données d’entrée idéales (les données observées étant utilisées par chaque modèle comme données).

La POM est constituée par une application web (serveur APACHE) et une base de données (Posgres), hébergées chacune sur une machine virtuelle. L‘hébergement de ces machines virtuelles assure la redondance et la haute disponibilité (figure 4).

La version 3.2 de la POM, opérationnelle depuis fin 2023, inclut une version multi-scénarios en allant des modèles amont vers les modèles aval, et est compatible avec les dernières versions des outils BDImage (représentation des images radar-météorologiques traitées - SCHAPI -), ainsi que PIAF et AROME PI (outils de prévision météorologique de Météo-France). La version 3.3 de la POM, opérationnelle depuis octobre 2024, inclut l’édition et la duplication simplifiée des objets de la POM.

Les évolutions suivantes concerneront : une page dédiée au prévisionniste, en lien avec la V4 du Superviseur ; l’adaptation à la version V2 du SANDRE (référentiel des données sur l’eau dans le Système d’information sur l’Eau (SIE), puis l’adaptation à la BDPrévision. Un pilotage du modèle Barrage de Plathynes est également prévu pour 2025.

Les outils d’expertise pour valider et contextualiser les prévisions

Le travail d'expertise consiste à valider et à contextualiser les prévisions, ainsi qu’à ajuster les incertitudes à afficher. Pour ceci, les experts doivent bien sûr s'appuyer sur leur propre expérience. Il est également très utile qu'ils aient accès aux expériences accumulées par d'autres. La connaissance des crues et des inondations extrêmes survenues dans le passé a été, depuis l’origine, à la base des études pour la prévision des crues. Les pères fondateurs ont passé beaucoup de temps à analyser ces crues passées et leurs conséquences, à les classer, à relever des valeurs de variables hydrologiques caractéristiques, à en déduire des lois de correspondance.

Pouvoir consulter efficacement des archives et visualiser les principales caractéristiques de l’évènement en cours, en comparaison avec celles d’évènements passés, permet très rapidement de situer la sévérité de cet évènement en cours et aide déjà à se projeter dans la suite de l’évènement en cours.

La base de données événementielles de crues SACHA, initialement développée à la DIREN de bassin Rhône-Méditerranée, notamment par Pierre-Marie Bechon, permet entre autres, en analysant des crues passées, de définir :

- les paramètres représentatifs de la pluie (lame d’eau précipitée sur les bassins versants, intensités, maximaux horaires, etc.) ;

- les paramètres représentatifs de la réponse des bassins versants (coefficient de ruissellement, débit de pointe, temps de réponse sur l’évènement, temps de concentration suivant diverses formules usuelles,etc.) ;

- la visualisation et le suivi de crues avec le développement d’une utilisation en temps réel, en comparaison de ce que prévoient des outils existants (modèles, ou même réglettes de Bachet).

SACHA a été, depuis une dizaine d’années, assez activement étendue par un certain nombre de SPC, avec l’appui du SCHAPI. Les SPC et le SCHAPI ont en effet aussi en charge de capitaliser la connaissance locale sur les crues et les inondations extrêmes survenus dans le passé. Elle est encore assez fortement utilisée par les SPC en attendant que ses fonctions soient assurées pleinement, et aussi efficacement, par :

- le Superviseur national qui intègre progressivement les fonctions relatives à la supervision en temps réel,

- et l’outil OCTAVE qui va reprendre les fonctionnalités liées à l’analyse hydrologique.

Il faut noter que d’autres outils sont couramment utilisés en tant que détecteurs de risques hydrologiques. On peut par exemple citer EFAS et la chaîne de modèles météorologiques et hydrologiques SAFRAN-ISBA-MODCOU (SIM) (Soubeyroux et al., 2008), qui est distribué sur la France, et a servi de base à une prévision d’ensemble hydrologique utilisant les prévisions météorologiques d’ensemble à moyen terme du CEPMMT. Un site web offre aux prévisionnistes de crues l’accès aux prévisions de dépassements de seuils moyens et hauts pour les 10 jours à venir sur 167 stations réparties sur les 17 SPC.

Les outils pour les retours d’expérience

L’analyse du déroulement de la crue et des inondations au regard des prévisions faites en temps réel apporte des informations précieuses : elle permet de beaucoup progresser dans la connaissance des phénomènes et leur anticipation, à travers l’analyse des succès et des erreurs, mais aussi de tout ce qui n’était pas bien connu dans des évènements similaires, assez rares quand ils sont dévastateurs, et pas très bien documentés surtout quand les précédents sont un peu anciens ou quand ils se sont produits dans des temps troublés.

Les retours d’expérience sont des démarches qui permettent de capitaliser ces informations de manière rigoureuse, et suffisamment bien organisée, pour alimenter l’expertise collective. Ils peuvent être formalisés dans des bases de données comme SACHA, en vue de la prévision et de la gestion de crues similaires en cours ou à venir. En France, les épisodes de crues significatifs font l’objet de retours d’expérience pilotés à l’échelon national par le SCHAPI et conduits en large partie par les SPC. Voir par exemple DRIEE/SPRN (2016).

Ils permettent de rassembler toutes les données, informations, études et témoignages relatifs aux diverses composantes de l’événement :

- les phénomènes pluvieux générateurs des crues ;

- les réseaux d’observation et de mesure et leur fonctionnement ;

- la pertinence de l’information de vigilance « crues » et des prévisions ;

- le fonctionnement opérationnel des services ;

- le comportement hydrologique des bassins versants et des cours d’eau ;

- la consultation du site Vigicrues ;

- la plus-value apportée aux responsables de l’alerte et de la mise en sécurité ;

- les conséquences sur le terrain.

Ils comportent également une fiche de synthèse de l’épisode. Voir par exemple SPC LCI (2017).

Les documents de retours d’expérience sont mis en ligne à destination du réseau des services en charge de la prévision des crues. Ils peuvent être complétés par des points de vue extérieurs comme ceux du Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), devenu l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEED), associée ou non à d’autres Inspections générales. Voir par exemple IGA et CGEDD (2017) et IGA, CGAER et IGEED, (2024).

Les outils d'entretien de la mémoire des inondations

La consolidation du réseau des repères de crue

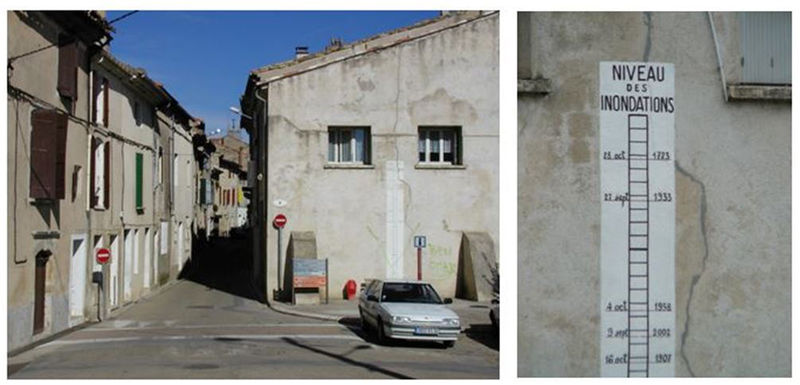

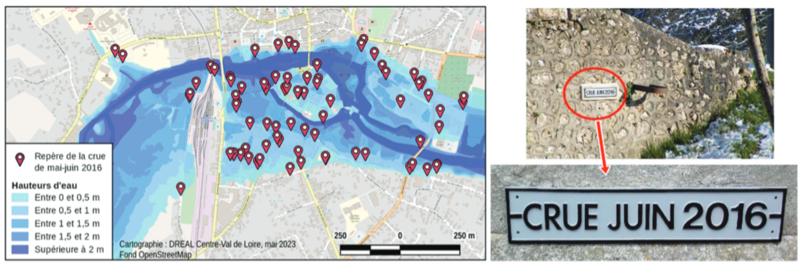

Les repères de crues sont des marques matérialisant le niveau le plus élevé (les plus hautes eaux) atteint lors des crues remarquables d’un cours d’eau. Ils se présentent sous différentes formes (trait ou inscription gravée dans la pierre, plaque métallique ou macaron scellé, etc.) (figure 5). Au-delà de ces marques physiques, on considère également, par extension, des marques temporaires indiquant le passage de l’eau, des témoignages, des photographies voire des iconographies anciennes.

Voir la vidéo produire par France Écologie et Énergie via le lien : https://www.dailymotion.com/video/x56gw4h_qu-est-ce-que-la-plateforme-collaborative-des-reperes-de-crues_news

Ces marques d’inondation constituent des données précieuses pour de nombreux acteurs :

- le grand public, pour lequel ce sont des vecteurs de la culture du risque ;

- les maires, qui ont l’obligation légale (article L563-3 du Code de l’environnement) d'informer les citoyens sur les risques majeurs qu'ils encourent, auxquels appartient le risque d'inondation ;

- les acteurs de la prévention du risque et de la prévision des crues et des inondations au sein des services de l’État ou des établissements publics territoriaux de bassin, pour les études desquels ces données historiques sont indispensables.

Afin d’offrir à l’ensemble des services de l’État, ainsi que de leurs partenaires, un outil de bancarisation et de valorisation des données, le réseau de la Prévision des crues et de l’hydrométrie (PC&H) a lancé en 2011 le projet "Repères de crues", dont l’objectif est de mettre en place une base de données nationale ainsi qu’un site internet, national et collaboratif, dédié aux repères de crues (au sens large). Voir https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/.

Les données cibles de ce nouveau référentiel sont les repères physiques mais également les marques d’inondation sous toutes leurs formes (laisses et marques temporaires, témoignages, photographies, etc.), et ce pour tous les phénomènes d’inondation couramment rencontrés (débordements de cours d’eau, submersions marines, ruissellement, remontées de nappe, etc.).

La gestion des données est organisée avec la volonté de pouvoir impliquer l’ensemble des acteurs concernés au travers d’une approche collaborative : le citoyen (premier maillon dans la culture du risque, et potentiel contributeur) comme les services techniques des collectivités ou les professionnels impliqués sur le risque d’inondation sur un territoire donné. Les services de prévision des crues sont chargés de la vérification des contributions et de l’expertise des données (figure 6).

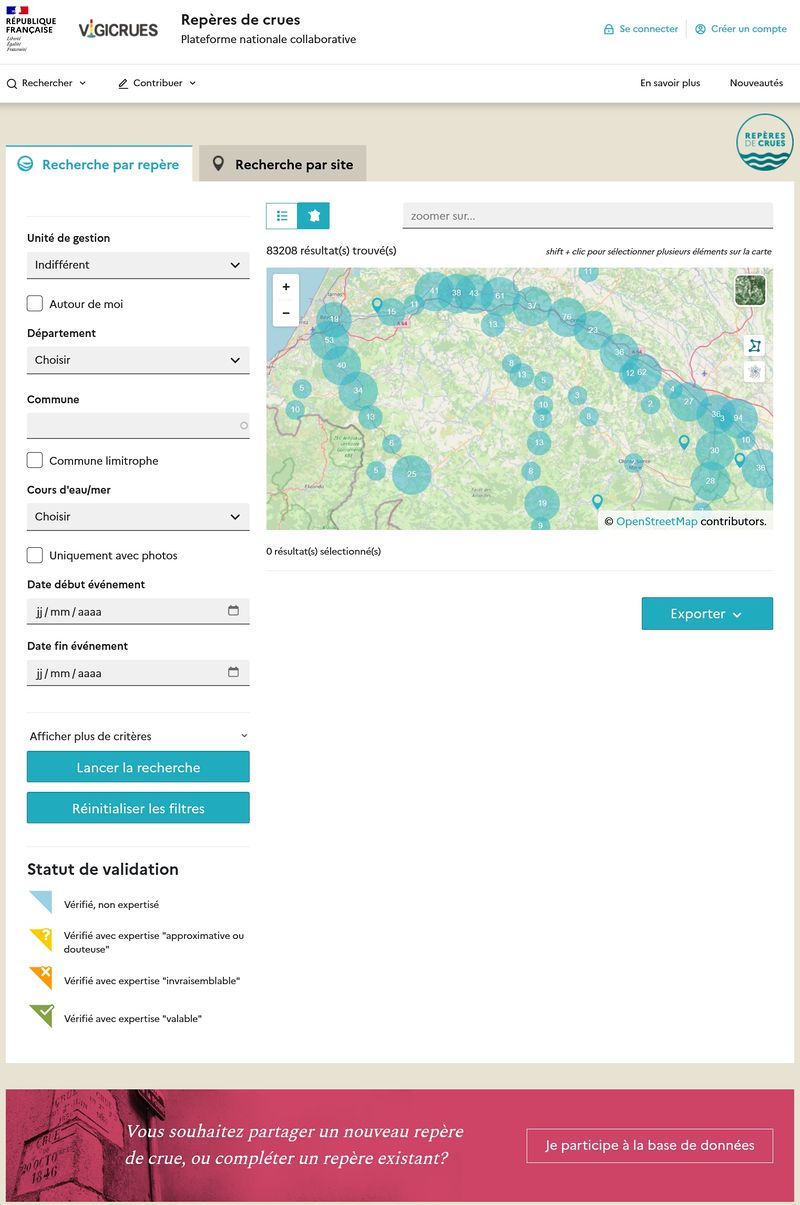

La plateforme nationale collaborative des repères de crues, mise en place à la fin de 2016 est à base cartographique et adossée à une base de données permettant de rassembler à terme tous les recensements existants et d’accueillir les futures contributions (figure 7).

Elle permet :

- la consultation des données, avec des possibilités d’affichage sous forme de liste ou de carte ainsi que des fonctions de recherche (figure 8) ;

- la contribution au recensement pour les utilisateurs authentifiés ;

- la gestion et l’expertise du recensement par les services référents.

Cette plateforme est conçue pour être compatible avec les supports mobiles (tablettes, ordiphones, etc.). Elle assure par exemple des fonctionnalités orientées vers le grand public :

- possibilité de contribuer depuis un appareil mobile en exploitant le positionnement GPS et l’appareil photo intégré ;

- fonction de recherche des repères de crues situés à proximité de l’utilisateur, à partir de sa position GPS.

Elle constitue une ressource précieuse (« un bon repère vaut mieux que de longs discours») pour les diverses personnes et entités impliquées dans la Réduction des risques d’inondation : divers Services de l’État ; collectivités locales, en particulier celles qui prennent en charge la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de de Prévention des risques d’Inondation (GEMAPI) et qui souhaitent bancariser et partager leurs repères ; professionnels. Elle peut être également utilisée dans des actions de sensibilisation ou d’éducation au risque d’inondation. Elle permet aussi de rendre le citoyen acteur en lui proposant de contribuer à la connaissance collective. Elle fait partie des produits regroupés sous la marque « Vigicrues ».

Elle a fait l’objet d’un descriptif clair et d’un bilan complet de ses 7 premières années d’existence (Fromental et al., 2024), travail collectif publié en avril 2024. A la mi-2023, plus de 74 000 repères, sur 57 000 sites, étaient bancarisés, avec une croissance régulière de 8 000 repères par an, et le nombre de comptes ouverts par des contributeurs était de plus de 1 600, avec une croissance moyenne, de 2000 à 2023, de 240 par an.

Les bases de données historiques sur les inondations et l’HydroPortail

En complément des repères de crues et de leur base de données citée plus haut, on peut citer des bases de données historiques sur les inondations qui peuvent aussi être alimentées par les retours d’expérience, lorsque les évènements sont remarquables, et par des éléments documentaires plus complets.

On peut citer une telle base de données en Grande-Bretagne, établie par la Société hydrologique britannique en collaboration avec l’Université de Dundee (Chronology of British Hydrological Events), accessible par le site internet http://www.dundee.ac.uk/geography/cbhe. C’est une source publique d’informations hydrologiques qui vise à renseigner sur l’étendue spatiale des événements, et peut permettre d’évaluer leur degré de gravité.

Une base de données du même type avait été initiée à titre expérimental en France : la Base de Données Historiques sur les inondations (BDHI). Elle avait vocation à recenser et décrire les phénomènes remarquables de submersions, qu’ils soient d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, survenus sur le territoire français (métropole et départements d'outre-mer) au cours des siècles passés ou plus récemment, les informations étant structurées autour de "Fiches Document", de "Notes Inondation" et de "Fiches de Synthèse", à enrichir progressivement. Du fait de failles de sécurité, elle a été fermée au public.

De plus, le ministère chargé de l’environnement en France a engagé en 2006 un travail méthodologique sur l’exploitation des images aéroportées et satellitaires. Les données quantitatives mesurées dans les cours d’eau (3000 stations de mesure) et les calculs hydrologiques associés sont capitalisés au sein de l’HydroPortail, banque nationale de données hydrométriques.

Bibliographie :

- DRIEE / SPRN (2016) : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie / Service de la Prévention des Risques et Nuisances ; Episode de crue de mai-juin 2016 sur le bassin de la Seine : rapport de retour d’expérience ; 53 p. de texte principal + 40 p. d’Annexes ; 25 octobre 2016 ; disponible sur https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rex4m_spc_smyl_mai_juin_2016_vf.pdf

- Fromental, A.-M., Cazaubon, A., Daubas, M., Lavie, R., Le Dirach, P.-J., Moulin, Ch., Nègre, Ch., Peron, F., Piotte, O., Puechberty, R., Semery, M., Valembois, J., Zuber, F. (2024) : La plateforme nationale collaborative des repères de crues, bilan de 7 ans d’existence et perspectives ; communication au Colloque de la SHF sur « Prévision des crues : avancées, valorisation et perspectives », tenu du 28 au 30 novembre 2023 à Toulouse ; publié dans La Houille Blanche le 5 avril 2024 ; 10 p. (LHB, DOI: 10.1080/27678490.2024.2333410) ; disponible sur https://doi.org/10.1080/27678490.2024.2333410

- IGA et CGEDD (2017) : Inspection Générale de l’Administration (Perrin, F. et Sauzey, Ph.) et Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (Ménoret, B. et Roche, P.-A.) ; Inondations de mai et juin 2016 dans les bassins moyens de la Seine et de la Loire ; février 2017 ; 100 p. de texte principal + 110 p. d’Annexes ; disponible sur https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2017.02%20Rapport%20inondations%20mai-juin%202016.pdf

- IGA, IGEED et CGAER (2024) : IGA (Beucher, St. et Philizot, F.), CGAER (Bour-Poitrinal, E. et Locqueville, B.) et IGEED (Tourjanski, L. et Palhol, F.) ; Mission d'appui au préfet de la région ;des Hauts-de-France pour renforcer la résilience des territoires touchés par des inondations [d’octobre 2023 à janvier 2024] ; 78 p. de texte principal + 91 p. d’Annexes ; avril 2024 ; accessible par le lien : https://agriculture.gouv.fr/mission-dappui-au-prefet-de-la-region-des-hauts-de-france-pour-renforcer-la-resilience-des

- Loumagne, C., Vidal, J.-J., Feliu, C., Torterotot, J.-P., Roche, P.-A. (1995) : Procédures de décision multi-modèles pour une prévision des crues en temps réel : Application au bassin supérieur de la Garonne ; Revue des Sciences de l’Eau ; volume 8 ; n°4/1995, pp. 539- 561 ; disponible sur https://www.erudit.org/fr/revues/rseau/1995-v8-n4-rseau3281/705237ar.pdf

- Narbaïs-Jaureguy, D., Le Pape, E., Marchandise, A., Laborda, Y., Dussuchale, A., Horgue, P., Roux, H., Larnier, K., Marty, R., Bildstein, A. (2023) : PLATHYNES, une plate-forme de modélisation hydrologique développée pour les besoins de la prévision des crues ; 14 p. ; Colloque de la SHF sur "Prévision des crues et des inondations : avancées, valorisation et perspectives" ; Toulouse ; 28-30/11/2023 ; HB, 110:1, 2349548 ; disponible sur https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/27678490.2024.2349548

- Roche, P.-A., Miquel, J., Gaume, E. (2012) : Hydrologie quantitative : processus, modèles et aide à la décision ; ed. Springer-Verlag France ; 590p. + Annexes sur CD (dont une sur SOPHIE)

- Soubeyroux, J.-M., Martin, E., Franchisteguy, L., Habets, F., Noilhan, N., et al. (2008) : Safran-Isba-Modcou (SIM) : Un outil pour le suivi hydrométéorologique opérationnel et les études ; La Météorologie ; n° 63, pp. 40-45.

- SCHAPI (2024) : Plaquette de présentation de la POM - version 3.3. - ; 7 p. ; 09/09/2024 ; demande possible par courriel à pom@developpement-durable.gouv.fr

- SPC LCI (2017) : Service de Prévision des Crues Loire-Cher-Indre ; Retour sur les crues de fin mai et début juin 2017 ; 4 p. ; disponible sur https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016_retour_crues_mai-juin_2016.pdf

- Tanguy, J.M., et al. (2010) : Traité d’hydraulique environnementale ; volume 4 ; chapitre 9 ; ed. Tech et doc. Lavoisier

- Vidal, J.-J., Dupouyet, J.-P., Murillo, T., Deltheil, T., Boignard, J.-P. (1988) : Journées de l’Hydraulique 1988 ; 25-2 ; pp. 389-398 ; disponible sur https://www.persee.fr/doc/jhydr_0000-0001_1998_act_25_2_5573

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS