Digestion anaérobie des boues (HU)

Traduction anglaise : Sludge anaerobic digestion

Dernière mise à jour : 20/11/2025

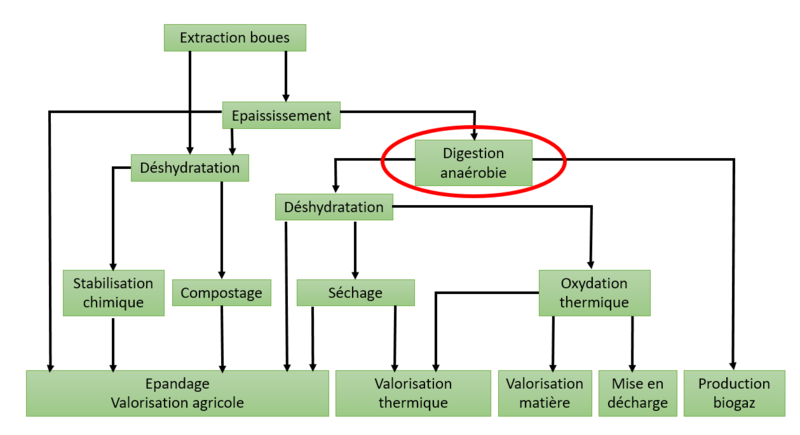

Processus de dégradation biologique des matières organiques contenues dans les boues dans un environnement dépourvu d'oxygène libre. Dans les stations d'épuration, la digestion anaérobie permet de stabiliser les boues et de diminuer leur volume tout en produisant du biogaz. Cette opération facilite également la déshydratation ultérieure des boues (figure 1). On parle également de méthanisation, même si ce terme peut être utilisé dans un cadre plus général.

Sommaire |

Principes de la digestion anaérobie des boues

Principes généraux

Le principe consiste à utiliser des bactéries anaérobies méthanogènes (par exemple méthanobactérium ou méthanococcus) pour dégrader la matière organique par fermentation en produisant un biogaz principalement composé de méthane (65 à 70%) et de dioxyde de carbone (25 à 30%) .

La digestion anaérobie est le plus souvent mise en œuvre à moyenne température, aux environs de 35°C (digestion mésophile) ; elle peut également être mise en œuvre à une température plus élevée, entre 50 à 60°C (digestion thermophile).

Différentes étapes

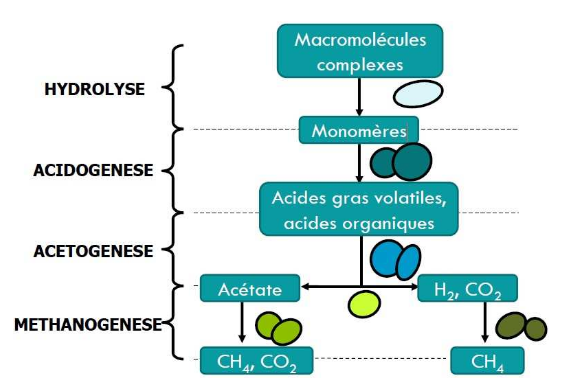

La digestion anaérobie peut être décomposée en quatre grandes étapes biochimiques successives (figure 2) mobilisant différentes familles de bactéries :

- L’hydrolyse : Dans cette première étape les longues chaines moléculaires présentes dans les boues (sucres complexes, protéines, graisses) sont décomposées en molécules plus simples (monomères) ;

- L’acidogenèse : les monomères résultants sont ensuite transformés en composés encore plus simples : acides gras volatils (AGV), acides organiques, alcools, hydrogène et gaz carbonique ;

- L’acétogenèse : au cours de cette troisième étape les composés simples précédents sont décomposés en acétate, hydrogène et gaz carbonique qui sont les précurseurs du méthane.

- La méthanogenèse proprement dite : Finalement le méthane est produit par deux voies différentes :

- la dégradation des acétates (réaction qui produit également du CO2 (environ 70% du méthane produit),

- la transformation du CO2 et de l’hydrogène en méthane et en eau.

Pouvoir méthanogène des boues

La digestion anaérobie peut être mise en œuvre sur des boues épaissies, quelle que soit leur provenance :

- boues primaires et physico-chimiques issues des décanteurs primaires des stations d'épuration ;

- boues biologiques issues d'un traitement biologiques secondaires (boues activées, lits bactériens, etc.) ;

- voire boues provenant d'un traitement tertiaires (après élimination azote et phosphore)

- mélange de boues des différentes origines (on parle alors de boues mixtes).

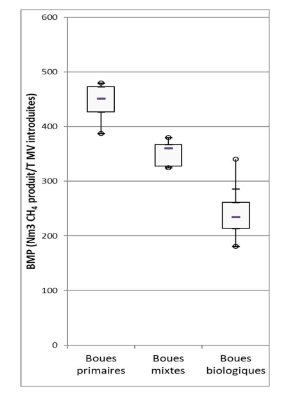

La capacité des boues à produite du méthane, que l'on mesure par leur potentiel méthanogène ou BMP (Biochemical Methane Potential) est cependant différente selon leur origine (voir figure 3).

Nota 1 : Il est techniquement possible d'augmenter le potentiel méthanogène des boues des stations d'épuration en les mélangeant avec d'autres déchets fermentescibles tels que les déchets agricoles ou urbains ; ces pratiques sont cependant limitées en France par une législation très contraignante au niveau des mélanges entre les boues d’épuration et les autres déchets (voir Valorisation des boues (HU)).

Nota 2 : Pendant longtemps, la raison principale pour laquelle les exploitants de station utilisait la digestion anaérobie était la réduction de la quantité de matière sèche des boues et non la production de biogaz (Reverdy et al., 2011, cité par Falipou et al., 2020). Cet état de fait est probablement en train de changer.

Mise en œuvre pratique

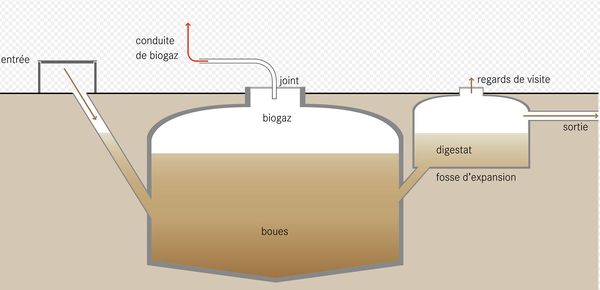

La digestion anaérobie des boues de station d'épuration est mise en œuvre dans des digesteurs. Un appareil de ce type est principalement constitué d'un réservoir fermé et calorifugé, étanche à l’eau. La fermentation des boues s'effectue dans la partie centrale, la décantation des boues digérées dans la partie basse et l'évacuation des gaz (méthane, gaz carbonique et azote) dans la partie supérieure (figure 4).

La fermentation est accélérée par chauffage (aux environs de 35° dans le cas d'un digesteur mésophile et entre 50 et 60° dans le cas d'un digesteur thermophile). Les boues doivent être brassées en permanence pour éviter la formation d'un chapeau bloquant l'évacuation des gaz.

Prétraitement des boues

Les boues issues des épaississeurs sont difficiles à dégrader car la matière organique est souvent confinée dans les parois cellulaires de bactéries. Pour améliorer l’efficacité de la digestion, il est possible de désintégrer les boues avant l’alimentation du réacteur. Cette opération provoque la rupture de la paroi des cellules de bactéries et libère les matières intracellulaires qui deviennent ainsi plus facilement accessibles aux bactéries anaérobies. Ce prétraitement permet de diminuer la durée de séjour dans le digesteur et d'améliorer la production de biogaz.

Il existe différents types de traitements, thermiques, mécaniques ou biologiques, mais les plus utilisés au niveau industriel en France sont les ultrasons, l’hydrolyse thermique et l’électrocinétique (Falipou et al., 2020). Voir Désintégration des boues (HU).

Nota : Il est également utile de prétraiter les boues à travers un tamis ou un broyeur pour éviter la formation de filasses dans le digesteur.

Différents procédés

Il existe trois principales familles de digesteurs anaérobies :

- les digesteurs mésophiles qui fonctionnent entre 30°c et 40°c et qui sont les plus répandus ;

- les digesteurs thermophiles qui fonctionnent entre 50°c et 65°c ;

- les digesteurs mixtes, constitués de deux ouvrages en série, le premier fonctionnant en mode thermophile et le second en mode mésophile.

Le mode thermophile permet d’améliorer la vitesse de l’hydrolyse, de construire des réacteurs de volume plus faible et d’obtenir des boues mieux hygiénisées. Il nécessite cependant un apport d’énergie plus important et est réputé pour être moins stable (Falipou et al., 2020).

Efficacité du procédé

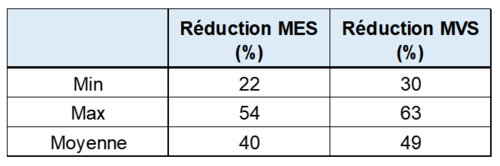

La digestion anaérobie permet de réduire dans des proportions importantes le volume des boues et part de matières volatiles (figure 5).

Évolution du parc de digesteurs anaérobies en France

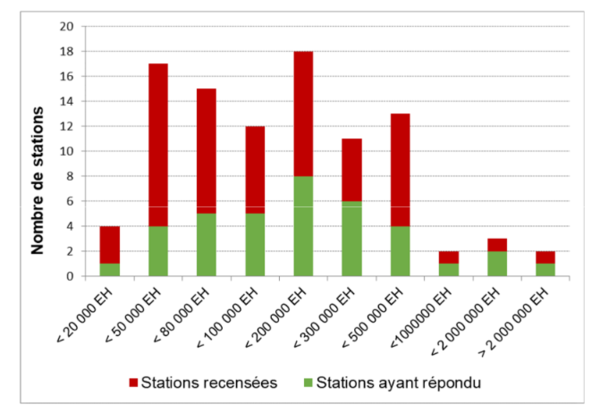

Les informations fournies dans ce paragraphe proviennent de l'enquête menée par Falipou et al. (2020). L’étape de recensement a permis d’identifier 96 stations d’épuration équipées d’une filière de digestion en fonctionnement en France en 2019, ainsi que 9 projets de digestion connus. 36 stations ont répondu au questionnaire, ce qui correspond à un taux de réponse de 37%.

Un premier enseignement de cette enquête est que l'utilisation de cette solution technique est possible quelle que soit la taille de la station (figure 6).

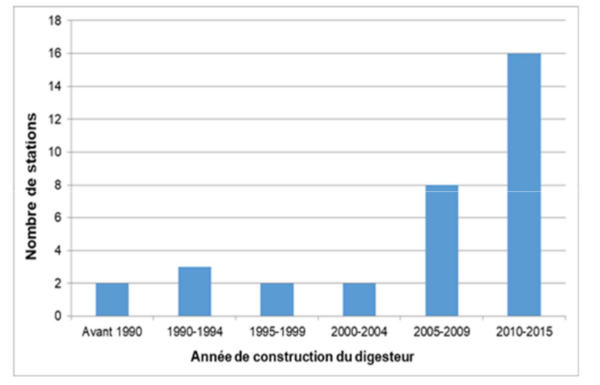

L'enquête montre également une croissance importante du nombre de stations équipées de digesteurs anaérobies à partir de 2005 et surtout de 2010 (figure 7).

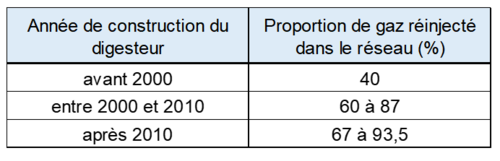

Cette évolution peut être mise en parallèle de l'évolution de la réglementation, même si la modification de la législation sur la réinjection de biogaz n’a eu lieu qu’en 2014. On peut également noter sur la même période une augmentation importante du pourcentage de biogaz réinjecté dans le réseau (Figure 8).

Avantages et inconvénients du procédé

- Production de biogaz qui peut être utilisé localement (séchage ou conditionnement thermique des boues ou valorisé sous la forme de gaz de ville (voir Biogaz (HU))

- Réduction de 20 à 50 % le volume de boues,

- Stabilisation et hygiénisation des boues,

- Possibilité de valorisation agricole (voir Epandage des boues (HU))

Bibliographie :

- Reverdy, A.L., Baudez, J.C., Dieudé-Fauvel, E. (2011) : La méthanisation des boues issues du traitement des eaux usées : état des lieux, état de l'art ; rapport cemagref ; 83p. ; disponible sur https://hal.inrae.fr/hal-02598020.

Pour en savoir plus :

- Falipou, E., Gillot, S., Perret, J.-M. (2020) : La digestion des boues de station d’épuration : état de l’art et paramètres clés ; rapport INRAE-AERMC ; 50p ; disponible sur https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/2020_inrae_enquete_methanisation_aermc.pdf

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS