Assainissement non collectif / ANC (HU) : Différence entre versions

(→Efficacité de l'assainissement non collectif) |

|||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

''Mot en chantier'' | ''Mot en chantier'' | ||

| − | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 08/11/2023 |

Ensemble d’équipements de gestion des eaux usées, d’extension géographique limitée (de la parcelle à quelques parcelles, zones de camping, stations-services, bâtiments collectifs, hôtels, écoles, etc.), dont la caractéristique commune est qu’ils ne sont pas raccordés à un système collectif de collecte des eaux usées. | Ensemble d’équipements de gestion des eaux usées, d’extension géographique limitée (de la parcelle à quelques parcelles, zones de camping, stations-services, bâtiments collectifs, hôtels, écoles, etc.), dont la caractéristique commune est qu’ils ne sont pas raccordés à un système collectif de collecte des eaux usées. | ||

| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||

==Fonctionnement d'une installation d'Assainissement non collectif== | ==Fonctionnement d'une installation d'Assainissement non collectif== | ||

| − | Une installation d’assainissement non collectif doit assurer | + | Une installation d’assainissement non collectif doit assurer 3 fonctions (''figure 1'') : |

| − | * la collecte de l’ensemble des eaux usées domestiques (à l’exception des eaux pluviales) | + | * la collecte de l’ensemble des eaux usées domestiques (à l’exception des eaux pluviales) et leur transport ; |

| − | + | ||

* leur traitement ; | * leur traitement ; | ||

* leur évacuation. | * leur évacuation. | ||

| Ligne 28 : | Ligne 27 : | ||

* La collecte et le transport des eaux usées sont réalisés par des dispositifs de collecte associés à des canalisations ; | * La collecte et le transport des eaux usées sont réalisés par des dispositifs de collecte associés à des canalisations ; | ||

* Le traitement est réalisé : | * Le traitement est réalisé : | ||

| − | ** soit par le sol en place, soit par un sol reconstitué (sable, zéolite), située après une [[Fosse septique (HU)|fosse septique toutes eaux]] qui assure le traitement primaire : ce sont les filières traditionnelles ; | + | ** soit par le sol en place, soit par un sol reconstitué (sable, [[Zéolite (HU)|zéolite]]), située après une [[Fosse septique (HU)|fosse septique toutes eaux]] qui assure le traitement primaire : ce sont les filières traditionnelles ; |

** soit par un dispositif de traitement agréé par les ministères en charge de la Santé et de l’Écologie : ce sont les filières agréées ; | ** soit par un dispositif de traitement agréé par les ministères en charge de la Santé et de l’Écologie : ce sont les filières agréées ; | ||

*L’évacuation des eaux traitées est réalisée : | *L’évacuation des eaux traitées est réalisée : | ||

| Ligne 105 : | Ligne 104 : | ||

[[File:IMG_jpg_17_anc_cle495f17.jpg|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : L'intérêt de l'assainissement non collectif vu par les enfants ; <u>Source</u> : [http://www.graie.org/eaumelimelo/IMG/pdf/assainissement_individuel_def_cle8dd2d2.pdf'']] | [[File:IMG_jpg_17_anc_cle495f17.jpg|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : L'intérêt de l'assainissement non collectif vu par les enfants ; <u>Source</u> : [http://www.graie.org/eaumelimelo/IMG/pdf/assainissement_individuel_def_cle8dd2d2.pdf'']] | ||

| + | |||

| + | ==Entretien des installations== | ||

| + | |||

| + | L’entretien des installations d’ANC est indispensable pour assurer la continuité et l'efficacité de l'épuration. Elle comprend plusieurs types d’opérations, plus ou moins complexes ; certaines peuvent être réalisées par le particulier lui-même et d’autres nécessitent l’intervention d’un professionnel. | ||

| + | |||

| + | ===Surveillance et nettoyage des petits ouvrages=== | ||

| + | |||

| + | Le particulier peut lui-même prévenir les risques de colmatage ou d’engorgement de son installation en s’assurant du bon écoulement des eaux dans les différents ouvrages (regards, bac dégraisseur, préfiltre), et en nettoyant les éléments solides qui pourraient obstruer les canalisations ou colmater les filtres. Il est préconisé de vérifier les regards, le préfiltre de la fosse et le bac dégraisseur (s’il y en a un) tous les 3 à 6 mois, et de les nettoyer si besoin. | ||

| + | |||

| + | La surveillance du regard situé en aval de l’installation permet également de vérifier que le traitement fonctionne correctement : si le rejet se fait en surface, l’eau qui s’écoule à travers ce regard doit être claire, et si le rejet se fait par infiltration, ce regard doit être sec. | ||

| + | |||

| + | En examinant ces ouvrages, le particulier peut également repérer les traces de corrosion et prévenir les risques de casse. | ||

| + | |||

| + | '''On comprend donc qu’il est essentiel que les ouvrages soient accessibles facilement pour permettre ces opérations.''' | ||

| + | |||

| + | ===Vidange des boues=== | ||

| + | |||

| + | Cette opération consiste à retirer à l’aide d’un camion hydrocureur les boues accumulées au fond de la (ou des) fosse(s) pour les acheminer vers une infrastructure où elles seront traitées (une station d’épuration en général). Elle doit être réalisée par un professionnel ayant reçu un agrément en préfecture. Celui-ci doit remettre à l’usager un bordereau sur lequel figure notamment la destination des matières de vidange récupérées. Le particulier est en effet responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination, et seuls le recours à une entreprise agréée et l’obtention de ce bordereau lui garantissent que ses boues seront éliminées correctement. La facture du vidangeur inclue le montant de la redevance pour le traitement des boues. | ||

| + | |||

| + | La fréquence de vidange des boues varie beaucoup selon la filière d’ANC et son utilisation : la vidange devra être réalisée lorsque la hauteur de boues au fond de la fosse atteint la moitié de la hauteur totale de la fosse pour une filière traditionnelle ou une filière agréée de type filtre compact (soit tous les 2 à 6 ans environ), et 30% pour une filière agréée type micro-station à culture libre ou fixée (soit tous les 2 mois à 3 ans). | ||

| + | |||

| + | ===Entretien des éléments électromécaniques=== | ||

| + | |||

| + | Les éléments électromécaniques éventuels (pompes de relevage ou de recirculation des boues, générateur d’air) nécessitent d’être vérifiés et entretenus par un professionnel pour prévenir tout risque de panne. Pour les filières agréées, les consignes pour l’entretien et le renouvellement de ces éléments figurent dans le guide d’utilisation associé à chaque filière : il est indispensable que le particulier l’ait en sa possession ! Afin de garantir la pérennité du fonctionnement des filières équipées d’éléments électromécaniques, il est souvent recommandé par leurs constructeurs de souscrire un contrat d’entretien/maintenance auprès d’un professionnel spécialisé. | ||

| + | |||

| + | En complément de ces différentes opérations qui doivent être réalisées sur le court à moyen terme, il est nécessaire à long terme de prévoir pour certaines filières un curage des drains et canalisations, ainsi qu’un renouvellement du matériau filtrant utilisé. | ||

| + | |||

| + | '''Les contraintes d'entretien et d'exploitation doivent constituer l'un des éléments importants de choix d'une solution.''' | ||

<u>Bibliographie</u> : | <u>Bibliographie</u> : | ||

Version du 8 novembre 2023 à 08:43

Traduction anglaise : Waste water autonomous sanitation

Mot en chantier

Dernière mise à jour : 08/11/2023

Ensemble d’équipements de gestion des eaux usées, d’extension géographique limitée (de la parcelle à quelques parcelles, zones de camping, stations-services, bâtiments collectifs, hôtels, écoles, etc.), dont la caractéristique commune est qu’ils ne sont pas raccordés à un système collectif de collecte des eaux usées.

Sommaire |

Principes et importance de l'assainissement non collectif

L’assainissement non collectif est défini en opposition à l’assainissement collectif, qui consiste à raccorder l’ensemble des bâtiments à un réseau public (ou collectif) d’assainissement et à une station d’épuration. L’assainissement non collectif (ANC) consiste à équiper chaque bâtiment ou ensemble de bâtiments de sa propre installation d’assainissement, avec une gestion privative. Cette solution est notamment adaptée aux secteurs où l’habitat est dispersé, et où il serait trop couteux d’étendre des réseaux de collecte d’eaux usées. Ce sont les collectivités qui définissent, pour chacun des secteurs de leur territoire, de recourir à l’une ou l’autre de ces solutions en fonction de critères techniques et économiques. Elles retranscrivent ce choix dans le zonage d’assainissement.

En 2016, on estimait à 5 millions le nombre d'installations d'ANC existantes sur le territoire français (ce qui représente environ 20% de la population) et à 100 000 le nombre de dispositifs installés chaque année (neufs ou réhabilités) (Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2016).

Les prescriptions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH sont précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.

Fonctionnement d'une installation d'Assainissement non collectif

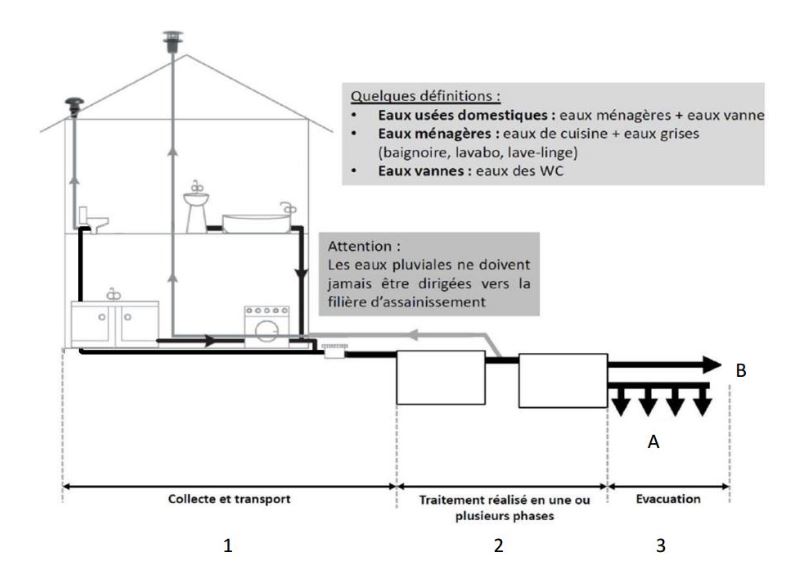

Une installation d’assainissement non collectif doit assurer 3 fonctions (figure 1) :

- la collecte de l’ensemble des eaux usées domestiques (à l’exception des eaux pluviales) et leur transport ;

- leur traitement ;

- leur évacuation.

- La collecte et le transport des eaux usées sont réalisés par des dispositifs de collecte associés à des canalisations ;

- Le traitement est réalisé :

- soit par le sol en place, soit par un sol reconstitué (sable, zéolite), située après une fosse septique toutes eaux qui assure le traitement primaire : ce sont les filières traditionnelles ;

- soit par un dispositif de traitement agréé par les ministères en charge de la Santé et de l’Écologie : ce sont les filières agréées ;

- L’évacuation des eaux traitées est réalisée :

- en priorité par infiltration dans le sol ;

- à défaut, après autorisation, par rejet vers un milieu hydraulique superficiel (fossé ou cours d’eau) ;

- en dernier ressort, par un puits d’infiltration soumis à des conditions réglementaires strictes.

Une petite vidéo pour en savoir plus sur l'assainissement non collectif.

Différentes filières

Il existe deux grandes catégories de filières :

- les filières traditionnelles ;

- les filières agréées.

Filières traditionnelles d'ANC

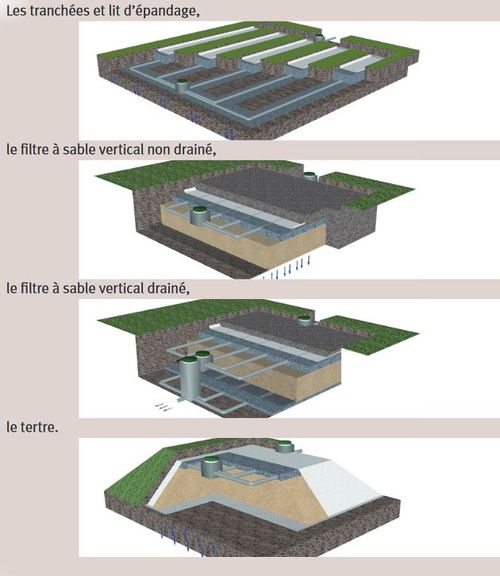

Les filière dites "traditionnelles" sont constituées d'une fosse septique toutes eaux, suivie d'un épandage. Celui-ci peut utiliser le sol en place ou un sol reconstitué qui peut lui-même être enterré ou hors-sol, drainé ou non drainé (figure 2)

Le NF DTU 64.1 décrit les règles de l’art qui leur sont applicables pour les maisons d’habitation individuelles jusqu’à 20 pièces principales.

Filières utilisant le sol en place

Deux filières utilisent le sol en place :

- les tranchées d'épandage ou tranchées d'infiltration des eaux usées ;

- les lits d'épandage.

Filières utilisant un sol reconstitué

Les filières utilisant un sol reconstitué sont les suivantes :

- les filtres à sable verticaux non drainés ;

- les filtres à sable verticaux drainés ;

- les tertres d’infiltration ;

- les lits filtrant drainés à flux horizontal ;

- les filtres à massif de zéolite.

Ces différentes solutions sont décrites dans les articles correspondant.

Filières agréées

Au-delà des filières dites "traditionnelles", la modification de la réglementation française en 2009 a permis la mise sur le marché de nombreuses filières dites "agréées", et qui peuvent se répartir en quatre familles principales :

- les filtres compacts ;

- les filtres plantés ;

- les micro-stations à culture libre ;

- les micro-stations à culture fixée immergée (dont lits fluidisés).

Chacune de ces familles fait l'objet d'un article spécifique.

Aujourd'hui plus de 400 filières ont été agréées. Leur liste ainsi que les guides d’utilisation sont accessibles sur le portail de l’ANC : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Le GRAIE propose également un outil permettant d'effectuer un tri entre ces solutions : http://www.graie.org/portail/tableau-de-comparaison-filieres-agreees-anc/

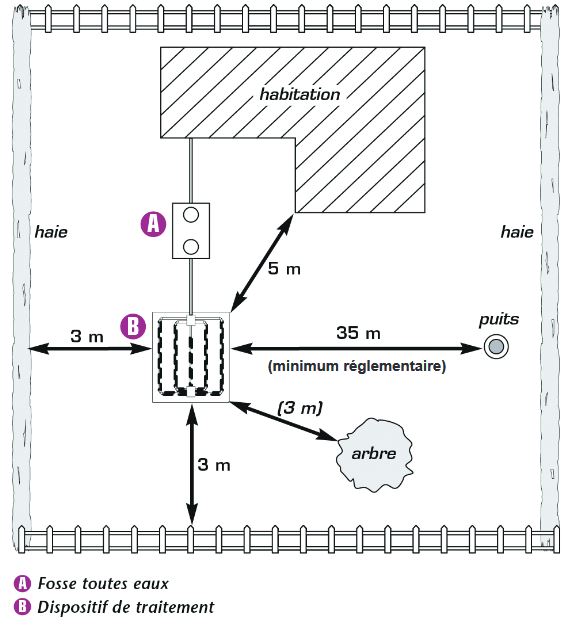

Implantation d'une installation d'ANC

Les principales contraintes d'implantation d'une installation d'assainissement non collectif sont synthétisées sur le schéma de la figure 2.

Dans tous les cas la réglementation interdit l’implantation à moins de 35 m d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine (puits, forage).

Intérêt de l'assainissement non collectif

Longtemps considérée comme une solution « en attendant » le raccordement au système d’assainissement collectif, l’ANC est aujourd’hui reconnu comme un mode de traitement des eaux usées domestiques à part entière, efficace techniquement et mieux adapté aux zones rurales que l’assainissement collectif, en particulier sur le plan économique.

En quoi l’ANC est-il, dans certains cas, une solution économiquement plus appropriée que l’assainissement collectif ?

En milieu rural où l’habitat est dispersé, il serait nécessaire de mettre en place des linéaires de réseaux très importants pour raccorder les habitations à une station de traitement des eaux usées, ce qui représente un coût en termes d’investissement et d’exploitation. On estime que l’extension du réseau est économiquement viable pour la collectivité lorsque la distance entre deux branchements est inférieure à 30-40 m environ. Au-delà, l’ANC aura un coût moins important.

Par ailleurs, même en milieu urbain, le raccordement d’une habitation au système d’assainissement collectif peut parfois s’avérer techniquement difficile et représenter un coût trop important (lorsqu’il y a des contraintes topographiques fortes par exemple). On pourra dans ce cas avoir recours à l’ANC sur des secteurs ciblés.

Entretien des installations

L’entretien des installations d’ANC est indispensable pour assurer la continuité et l'efficacité de l'épuration. Elle comprend plusieurs types d’opérations, plus ou moins complexes ; certaines peuvent être réalisées par le particulier lui-même et d’autres nécessitent l’intervention d’un professionnel.

Surveillance et nettoyage des petits ouvrages

Le particulier peut lui-même prévenir les risques de colmatage ou d’engorgement de son installation en s’assurant du bon écoulement des eaux dans les différents ouvrages (regards, bac dégraisseur, préfiltre), et en nettoyant les éléments solides qui pourraient obstruer les canalisations ou colmater les filtres. Il est préconisé de vérifier les regards, le préfiltre de la fosse et le bac dégraisseur (s’il y en a un) tous les 3 à 6 mois, et de les nettoyer si besoin.

La surveillance du regard situé en aval de l’installation permet également de vérifier que le traitement fonctionne correctement : si le rejet se fait en surface, l’eau qui s’écoule à travers ce regard doit être claire, et si le rejet se fait par infiltration, ce regard doit être sec.

En examinant ces ouvrages, le particulier peut également repérer les traces de corrosion et prévenir les risques de casse.

On comprend donc qu’il est essentiel que les ouvrages soient accessibles facilement pour permettre ces opérations.

Vidange des boues

Cette opération consiste à retirer à l’aide d’un camion hydrocureur les boues accumulées au fond de la (ou des) fosse(s) pour les acheminer vers une infrastructure où elles seront traitées (une station d’épuration en général). Elle doit être réalisée par un professionnel ayant reçu un agrément en préfecture. Celui-ci doit remettre à l’usager un bordereau sur lequel figure notamment la destination des matières de vidange récupérées. Le particulier est en effet responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination, et seuls le recours à une entreprise agréée et l’obtention de ce bordereau lui garantissent que ses boues seront éliminées correctement. La facture du vidangeur inclue le montant de la redevance pour le traitement des boues.

La fréquence de vidange des boues varie beaucoup selon la filière d’ANC et son utilisation : la vidange devra être réalisée lorsque la hauteur de boues au fond de la fosse atteint la moitié de la hauteur totale de la fosse pour une filière traditionnelle ou une filière agréée de type filtre compact (soit tous les 2 à 6 ans environ), et 30% pour une filière agréée type micro-station à culture libre ou fixée (soit tous les 2 mois à 3 ans).

Entretien des éléments électromécaniques

Les éléments électromécaniques éventuels (pompes de relevage ou de recirculation des boues, générateur d’air) nécessitent d’être vérifiés et entretenus par un professionnel pour prévenir tout risque de panne. Pour les filières agréées, les consignes pour l’entretien et le renouvellement de ces éléments figurent dans le guide d’utilisation associé à chaque filière : il est indispensable que le particulier l’ait en sa possession ! Afin de garantir la pérennité du fonctionnement des filières équipées d’éléments électromécaniques, il est souvent recommandé par leurs constructeurs de souscrire un contrat d’entretien/maintenance auprès d’un professionnel spécialisé.

En complément de ces différentes opérations qui doivent être réalisées sur le court à moyen terme, il est nécessaire à long terme de prévoir pour certaines filières un curage des drains et canalisations, ainsi qu’un renouvellement du matériau filtrant utilisé.

Les contraintes d'entretien et d'exploitation doivent constituer l'un des éléments importants de choix d'une solution.

Bibliographie :

- https://www.graie.org/eaumelimelo

- Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (2016) : Règles et bonnes pratiques à l'attention des installateurs ; groupe de travail Formation des installateurs et des concepteurs en ANC ; programme PANANC ; 34p. ; disponible sur www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

- Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (2012) : Assainissement non collectif : Guide d’information sur les installations destiné aux usagers ; 47p. ; disponible sur https://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Pour en savoir plus :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS