Qualité des milieux aquatiques (HU) : Différence entre versions

(→État de la qualité des masses d'eau de surface en France en 2019) |

(→État de la qualité des masses d'eau de surface en France en 2019) |

||

| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||

[[File:Etat_ecologique_masse_eau_2019_reportage.PNG|800px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : État écologique des masses d'eau en 2019 ; <u>source</u> :[https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf Bulletin N°4 reportage].''</center>]] | [[File:Etat_ecologique_masse_eau_2019_reportage.PNG|800px|center|thumb|<center>''<u>Figure 2</u> : État écologique des masses d'eau en 2019 ; <u>source</u> :[https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2022-03/bulletin_rapportage_2019_final.pdf Bulletin N°4 reportage].''</center>]] | ||

| − | <u>Nota : limites de la notion de référence écologique | + | <u>Nota</u> : Le terme ubiquiste désigne ici une substance à caractère [[Persistance (HU)|persistant]], [[Bioaccumulation (HU)|bioaccumulable]] et donc susceptible d'être présente dans les milieux aquatiques à une concentration supérieure à la [[Norme de qualité environnementale / NQE (HU)|norme de qualité environnementale]], même si des efforts importants ont été accompli pour la contrôler ; de ce fait, elle peut dégrader l'[[Etat chimique (HU)|état chimique]] des [[Masse d’eau (HU)|masses d'eau]] et masquer les progrès accomplis par ailleurs. |

| + | |||

| + | ==limites de la notion de référence écologique== | ||

| + | |||

| + | La notion d'état de référence reste discuté. En effet, un écosystème aquatique est un système complexe et multidimensionnel en évolution constante. Définir un état de référence ou un fonctionnement de référence, qui correspondrait à un bon état écologique et dans lequel le système serait en équilibre est donc impossible dans l’absolu. Il serait préférable, même si c'est beaucoup plus difficile, de travailler sur des [[Trajectoire écologique (HU)|trajectoires écologiques]] de référence. Cette approche permettrait en outre de mieux prendre en compte l'efficacité des mesures de [[Restauration écologique (HU)|restauration des écosystèmes]] (Chocat ''et al'', 2003). | ||

<u>Bibliographie</u> : | <u>Bibliographie</u> : | ||

Version du 13 septembre 2024 à 10:32

Traduction anglaise : Water bodies quality

Dernière mise à jour : 25/06/2024

D'une façon générale, la qualité d'un objet ou d'un système mesure la capacité de celui-ci à remplir une ou plusieurs fonctions ; la qualité d'un milieu aquatique, peut donc se définir comme son aptitude, d'une part, à remplir ses fonctions biologiques "naturelles" et, d'autre part, à permettre les usages anthropiques et services écologiques que l'on en attend.

En pratique, un milieu aquatique est un écosystème complexe et l'évaluation de sa qualité nécessite la prise en compte de critères multiples (quantitatifs, physico-chimiques, écologiques, etc.).

Nota : Cet article ne traite que le cas des eaux de surface ; le cas des eaux souterraines et traité à Qualité des eaux souterraines (HU).

Sommaire |

Éléments d’historique

En France, la qualité des eaux a commencé à être évaluée suite à la loi sur l'eau de 1964 et à la mise en place des agences de l'eau. Les premières évaluations reposaient uniquement sur des grilles d’indicateurs physico-chimiques, qui dépendaient d'ailleurs des usages envisagés pour l'eau et même des agences de l'eau. La vision était donc strictement utilitaire et ne s'intéressait pas à la qualité du milieu lui-même.

Les choses ont commencé à changer avec la loi sur l'eau de 1992. Celle-ci promouvait en effet une gestion équilibrée de la ressource prenant en compte à la fois la préservation des écosystèmes aquatiques et leur valorisation économique pour les besoins anthropiques. Il devenait alors nécessaire de ne plus réduire la qualité du milieu aquatique à celle de la qualité physico-chimique de l'eau.

Par exemple, Meybeck (1994) définissait la qualité des milieux aquatiques à partir des trois éléments suivants :

- un ensemble de concentrations de diverses substances, de leurs formes spécifiques, et de leur distributions entre les phases organiques et inorganiques ;

- la composition et l'état physiologique des organismes aquatiques trouvés dans le milieu ;

- la nature physique du milieu, eau et substrat, c'est à dire de l'habitat au sens des écologistes.

D'importants travaux de recherche ont été conduits à partir des années 1990 pour essayer de donner des bases solides à l'évaluation de la qualité (GRAIE, 1995 ; Ministère environnement, 1994).

En 2000, la Directive cadre sur l'eau a fourni les bases d'un cadre réglementaire d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques. Les critères pris en compte se sont progressivement affinés et étendus (voir en particulier Indice biotique / IB (HU) pour les critères de qualité écologique et Substance pertinente (HU) pour l'évaluation de la qualité chimique).

Bases actuelles de l'évaluation de la qualité des milieux aquatiques

Depuis cette date, partout en Europe, l'évaluation de la qualité des milieux aquatiques est principalement définie en relation avec les exigences de la directive cadre sur l'eau. Les évaluations sont systématiquement multi-dimensionnelles et privilégient l'analyse de la dégradation des milieux. En France, les règles d’évaluation de l’état des eaux de surface sont définies au niveau national par l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement. Cet arrêté a été complété et modifié à plusieurs reprises depuis (arrêté du 8 juillet 2010 ; arrêté du 28 juillet 2011 ; arrêté du 27 juillet 2015 ; arrêté du 18 octobre 2018).

L'évaluation de la qualité repose sur deux évaluations de nature différente :

- l'évaluation du bon état chimique qui consiste à comparer la concentration d'une cinquantaine de substances dites prioritaires dans le milieu avec des valeurs de référence (Normes de qualité environnementale) ;

- l'évaluation du bon état écologique sur une échelle de 5 niveaux (très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) qui peut se faire en utilisant différents indices biotiques (invertébrés benthiques, diatomées benthiques, macrophytes, phytoplancton, poissons, etc.) ; le bon état écologique tient également compte de paramètres hydro-morphologiques. Dans le principe, quelle que soit la méthode utilisée, l'état écologique est évalué en comparant la variable écologique choisie avec celle qu'elle devrait avoir en l'absence de perturbation anthropique. Comme il n'est pas possible de connaître l'état que la masse d'eau aurait en l'absence de perturbation, on prend comme référence un milieu aquatique considéré à la fois comme équivalent et non perturbé.

État de la qualité des masses d'eau de surface en France en 2019

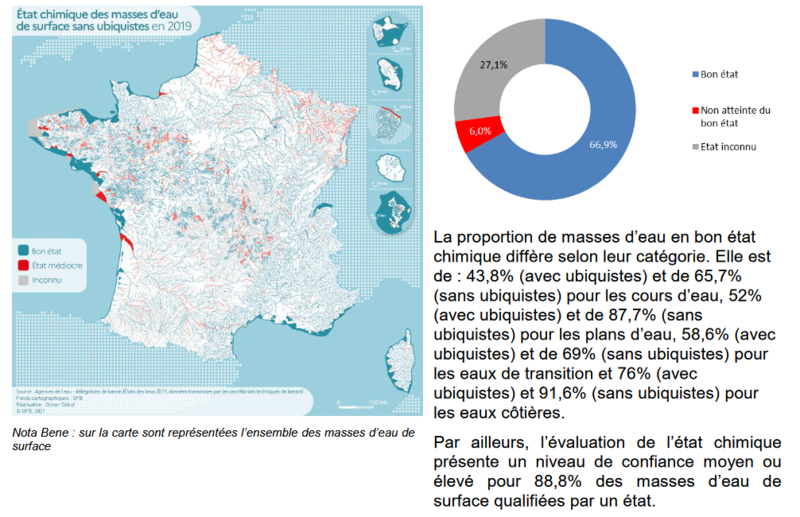

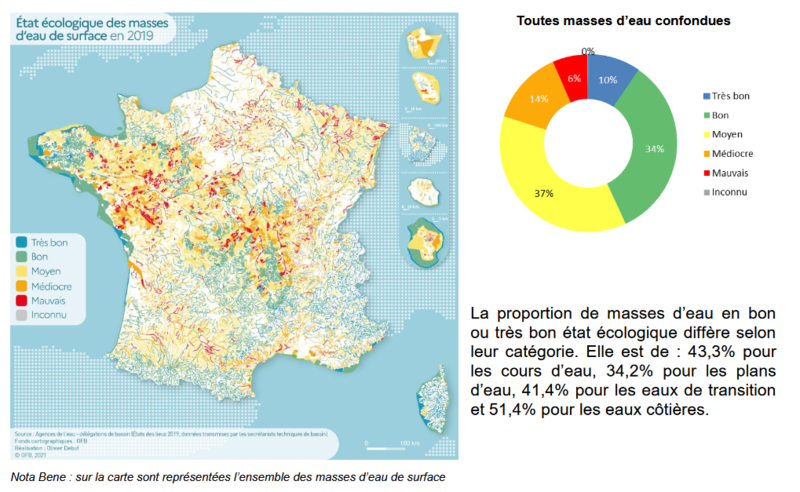

Les figures 1 et 2, extraites du bulletin N°4 de Reportage (édition février 2022), synthétisent l'état des masses d'eau de surface en France en 2019.

Nota : Le terme ubiquiste désigne ici une substance à caractère persistant, bioaccumulable et donc susceptible d'être présente dans les milieux aquatiques à une concentration supérieure à la norme de qualité environnementale, même si des efforts importants ont été accompli pour la contrôler ; de ce fait, elle peut dégrader l'état chimique des masses d'eau et masquer les progrès accomplis par ailleurs.

limites de la notion de référence écologique

La notion d'état de référence reste discuté. En effet, un écosystème aquatique est un système complexe et multidimensionnel en évolution constante. Définir un état de référence ou un fonctionnement de référence, qui correspondrait à un bon état écologique et dans lequel le système serait en équilibre est donc impossible dans l’absolu. Il serait préférable, même si c'est beaucoup plus difficile, de travailler sur des trajectoires écologiques de référence. Cette approche permettrait en outre de mieux prendre en compte l'efficacité des mesures de restauration des écosystèmes (Chocat et al, 2003).

Bibliographie :

- Chocat, B. (coordonnateur) (2003) : Ingénierie écologique appliquée aux milieux aquatiques. Pourquoi ? Comment ? ; document ASTEE téléchargeable gratuitement sur https://www.astee.org/publications/ingenierie-ecologique-appliquee-aux-milieux-aquatiques-pourquoi-comment/

- GRAIE (1995) : Aménagement et gestion des rivières. ; Ed. Inter Agences de l'eau ; 3 volumes ; 1996.

- Meybeck, M.(1994) : De la qualité des eaux à l'état de santé des écosystèmes aquatiques : pourquoi, comment, où ? ; Séminaire national : "Les variables biologiques : des indicateurs de l'état de santé des écosystèmes aquatiques" ; Ministère de l'environnement / GIP hydrosystème / AGHTM ; Paris ; pp.188 - 196 ; novembre 1994.

- Ministère environnement (1994): Les variables biologiques : des indicateurs de l'état de santé des écosystèmes aquatiques ; actes du séminaire national ; Ministère de l'environnement / GIP hydrosystème / AGHTM ; Paris ; 1994.

Pour en savoir plus :

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS