Solutions de gestion durable des eaux pluviales urbaines (HU)

Traduction anglaise : Solutions for the sustainable management of urban stormwater

Dernière mise à jour : 09/12/2022

Cet article est un texte introductif qui vise à préciser le vocabulaire technique utilisé dans le domaine de la gestion des eaux pluviales, et tout particulièrement celui que l'on associe à leur gestion durable, telle qu'elle est définie dans le Plan national d’action sur la gestion durable des eaux pluviales. Il est largement inspiré de l'article "Contribution à une meilleure explicitation du vocabulaire dans le domaine des solutions dites "alternatives" de gestion des eaux pluviales urbaines" (Chocat et al., 2022). Il est complété par plusieurs dizaines d'articles spécifiques qui précisent chacune des notions évoquées ici.

Les enjeux et les difficultés de la communication

L’assainissement a pendant longtemps été exclusivement du ressort des hydrologues, des hydrauliciens ou des spécialistes des réseaux, tant au niveau opérationnel qu’au niveau de la recherche (voir La ville et son assainissement (HU)). Cependant, depuis une cinquantaine d'années, un profond changement de paradigme dans la façon de gérer les eaux pluviales se met progressivement en place (voir Aménagement urbain et gestion des eaux pluviales (HU)). Après une lente maturation, ce changement est en train de s'accélérer, comme le montre le Plan national d’action sur la gestion durable des eaux pluviales, cité plus haut, faisant suite au rapport du CGEDD (Roche et al., 2017), et publié en novembre 2021 ainsi que l'implication forte de très nombreuses collectivités ainsi que des agences de l'eau.

L'une des principales caractéristiques de ce nouveau paradigme consiste à positionner la gestion des eaux de pluie comme un élément fort de la structuration urbaine, en particulier du fait de la relation qu'elle entretient avec l'occupation des sols. Pour cette raison, il mobilise de façon transversale un très grand nombre d'acteurs en plus des acteurs traditionnels de la gestion de l'eau : spécialistes de l’aménagement du territoire (urbanistes, paysagistes, architectes, routiers, etc.), gestionnaires d’infrastructures (routes, voies ferrées, etc.) mais aussi usagers et élus. De plus, tous doivent prendre en compte des problématiques extrêmement diversifiées :

- climatiques : comment s'adapter aux multiples conséquences du changement climatique (en particulier modification de la fréquence et de la sévérité des canicules et des périodes de sécheresse ainsi que celles des épisodes pluvieux violents) ?

- hydrologiques : comment mieux maîtriser les risques de crues et d'inondations ?

- écologiques : comment mieux gérer la ressource en eau et limiter les impacts des rejets urbains sur les milieux aquatiques ?

- urbanistiques : comment mieux valoriser l’eau dans le paysage et dans les rapports sociaux ?

- environnementaux : comment mieux répondre à la demande de "renaturation" des villes (même si ce mot est souvent mal compris) ?

- etc.

Pour ces différentes raisons l'appropriation et le partage de ce nouveau paradigme est difficile et cette difficulté est accrue parce que le vocabulaire, comme les concepts, sont encore en phase de construction.

Cet article vise ainsi à essayer de lever différentes sortes de malentendus qui proviennent du fait que :

- des termes différents sont utilisés pour désigner le même objet ou le même concept ;

- des termes apparemment voisins, voire strictement identiques, sont utilisés pour désigner des objets ou des concepts différents.

Son but n'est pas de normaliser le vocabulaire mais de fournir une grille de lecture permettant de clarifier les échanges.

Le principe retenu consiste à associer à chaque terme une liste de propriétés qui définissent sans ambiguïté l’objet ou le concept auquel il fait référence. Nous l'appliquerons à deux champs différents de terminologie :

- celui des concepts généraux qui structurent la réflexion et la stratégie ;

- celui du vocabulaire technique proprement dit et en particulier sur les termes utilisés pour désigner et distinguer les différentes familles d'ouvrages.

Vocabulaire associé au contexte général de la gestion durable des eaux pluviales urbaines

Qu'est-ce que la gestion durable des eaux pluviales urbaines ?

La première difficulté consiste à bien cerner l'objet même sur lequel porte cet article, c'est à dire à préciser ce que l'on entend par gestion durable, notion extrêmement floue qui peut être utilisée dans des contextes très divers (Rodhain, 2007).

La première définition possible est celle du Plan national d’action sur la gestion durable des eaux pluviales qui indique dans son introduction :

- "La gestion durable des eaux pluviales est un mode de gestion visant à limiter au maximum le ruissellement des eaux pluviales, en ayant par exemple recours à des solutions favorisant leur infiltration."

Cette définition apparaît très restrictive, en particulier en confondant les objectifs et les moyens.

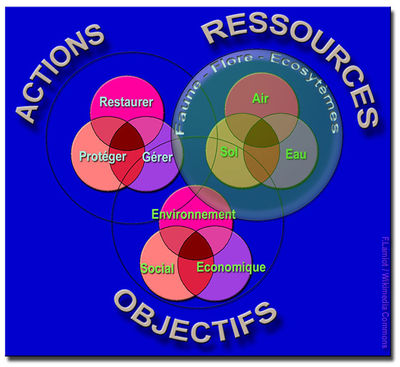

A l'autre extrême, on trouve la notion de développement durable, telle qu'elle a été définie dans le rapport Bruntland (1987), comme l'objectif de développement compatible avec les besoins des générations futures et reposant sur trois piliers : économique, environnemental et d'équité sociale (figure 1).

Lorsque l'on applique cette notion aux eaux pluviales on aboutit à des objectifs très larges dont l’un des principes est de considérer les eaux pluviales urbaines comme une ressource et non comme un problème (Belmezitti et al., 2015). Le nombre d'enjeux associés et de fonctions à remplir devient alors très important (voir figure 2 ci-dessous). Ce type d'approche peut concerner différentes échelles de territoire (ville, quartier, zone aménagée, bassin versant), et met l'accent sur l'objectif à atteindre (le caractère soutenable des solutions) mais pas sur les moyens pour les atteindre.

Nous allons essayer dans ce paragraphe de positionner les différents termes utilisés pour désigner les stratégies de gestion des eaux pluviales entre ces deux extrêmes.

Nota : Nous n'avons pas discuté ici le deuxième terme de l'expression "gestion durable". Pourtant le terme gestion est lui-même assez ambigu et utilisé dans des contextes extrêmement variés. Il conviendrait peut-être de lui substituer le terme "Maîtrise".

Limites du terme « Technique alternative »

Le terme technique alternative a été le premier utilisé (dès le début des années 1970) pour désigner les solutions répondant en partie aux définitions précédentes de la gestion durable. Son émergence provient du constat que la gestion traditionnelle reposant sur l'évacuation la lus rapide possible des eaux pluviales hors de la ville présentait une multitude de défauts : concentration des flux et augmentation des risques d'inondations, pollution des milieux aquatiques, coûts très importants, etc. Il convenait donc de rechercher d'autres solutions, fournissant une alternative aux réseaux, et susceptibles de limiter les défauts observés.

Ce terme reste encore aujourd’hui le plus utilisé. Il présente l’avantage d'être connu, au moins dans le milieu des techniques urbaines. Il est simple, générique et simplifiable en "T.A.", mais il présente cependant différents inconvénients :

- Il est très vague puisqu’il ne se définit que par opposition au réseau d’évacuation rapide ; de plus sa signification a beaucoup évolué au cours du temps. Chacun peut donc l’utiliser pour désigner les solutions qu’il préconise en croyant que tout le monde comprend à quoi il fait référence. Le problème est que chacun à une vision particulière de ce qu’est une solution "alternative au réseau". Elle peut ainsi correspondre à une solution "sans tuyau", ou, "à l’amont du tuyau", ou encore, "à l’aval du tuyau" !

- Il met de façon appuyée l'accent sur le côté technique des solutions proposées. Ceci est dommageable car l’évolution de la prise en compte des enjeux amène à dépasser très largement le cadre purement technique. Les solutions proposées, ou plus exactement les espaces urbains qu'elles mobilisent, ont en effet souvent pour vocation de servir de support à d'autres usages que la seule gestion des eaux pluviales (voir Aménagement urbain et gestion des eaux pluviales (HU)).

- Il maintient ces solutions dans un statut "d'alternative", ce qui présente deux effets pervers :

- cela peut laisser penser que ces solutions constituent une alternative à la solution "normale" qui resterait le réseau ;

- cela peut également être compris comme une opposition, voire une incompatibilité, entre les deux types de solutions.

- Or, à l'échelle de l'opération, le moment est maintenant venu de considérer ces solutions alternatives comme les solutions à étudier en première intention et de faire en sorte que ce soit le réseau qui soit la solution de repli ou complémentaire. A l'échelle du bassin versant, le réseau préexiste et, dans une optique de durabilité, constitue un patrimoine précieux à utiliser au mieux. L’objectif consiste donc à combiner ces deux familles de solutions le plus opportunément possible (Naylor et al., 2017).

Autres terminologies existantes

En cinquante ans un très grand nombre d’autres termes ont été proposés, certains traitant de l’aménagement lui-même et d’autres plutôt de choix plus globaux de gestion. Ces termes ont souvent été imaginés simplement par le besoin de remplacer le terme "technique alternative" ou, de façon plus constructive, pour incorporer des enjeux spécifiques. De ce fait, même s'ils ont un socle commun (la volonté d'une "meilleure" gestion des eaux pluviales), ils mettent l'accent sur des enjeux spécifiques et ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités comme le montre la liste commentée des termes les plus utilisés :

- technique compensatoire : ce terme date sensiblement de la même époque que technique alternative ; il a été inventé au sein de la Communauté Urbaine de Bordeaux qui venait de connaître deux épisodes importants d'inondations dues à des débordements du réseau et qui cherchait des solutions pour continuer à développer la ville tout en compensant les conséquences néfastes de ces nouveaux développements ; le terme "compensatoire" n'est aujourd'hui pas très heureux car il créé une confusion avec le dernier élément de la séquence ERC (pour Eviter-Réduire-Compenser) ; or l'objectif actuel est plutôt d'éviter, ou à défaut de réduire, la compensation n'apparaissant qu'en dernier recours pour apporter une contrepartie aux effets qui n'ont pu être évités ou suffisamment réduits.

- Solution sans réseau ou Solution sans tuyau : il s’agit d’une variante de technique alternative, mais qui élimine de fait :

- les solutions "au bout du tuyau", par exemple un bassin de stockage/infiltration alimenté par un réseau traditionnel ou inséré dans un réseau traditionnel ;

- les solutions "à l'amont du tuyau", par exemple une toiture stockante à débit régulé débitant vers le réseau (Nota : le terme "sans tuyau" est plus clair car ce sont les réseaux souterrains qui sont visés et non d’éventuels réseaux de surface tels que les réseaux de noues.).

- Gestion à la source ou Solution à la source : cette appellation pose en principe que toute goutte d’eau doit être gérée au plus près de l’endroit où elle tombe ; elle ne pose aucune contrainte sur le type de solution (verte ou grise, c'est à dire végétalisée ou non) mais impose que celle-ci soit la plus locale possible (avec un minimum de concentration des écoulements de façon à minimiser les volumes à gérer).

- Gestion à la parcelle : relativement proche du précédent, ce terme insiste en plus sur la domanialité : chaque propriétaire doit gérer chez lui l’eau qu’il produit. Cela pose par principe la compensation de l’impact de l’aménagement. L’une des questions est de savoir s’il est possible et pertinent d’aller plus loin que ce qui est imposé depuis le code Napoléonien, c’est-à-dire ne pas aggraver la situation naturelle (ou le plus souvent antécédente) du fond inférieur (art. 640 et 681 du Code Civil). Cette définition peut poser des problèmes lorsque l’aménagement n’utilise qu’une partie d’une parcelle ou en recouvre plusieurs. Elle peut conduire à réduire les possibilités de gestion en se restreignant à une échelle administrative.

- Gestion décentralisée (ou déconcentrée) : également proche des précédents du fait de la proposition implicite de règles différenciées selon les lieux mais sans imposer de localisation particulière. S’oppose à une solution unique (dite centralisée) permettant de gérer l’ensemble des eaux pluviales d’un bassin versant par un dispositif unique. Ce terme est cependant ambigu car il ne donne aucune indication sur la taille des surfaces des bassins versants concernés par la centralisation.

- Infrastructure verte : ce terme est constitué de deux composants faisant référence à des notions assez différentes :

- "L’infrastructure" qui structure la ville ou le quartier et semble nécessiter une vision d’ensemble nécessairement collective, et ;

- L’adjectif "vert" qui insiste sur la nécessité de la végétalisation et exclut de fait les solutions "grises" ;

- Par certains côtés ce concept est proche de celui des "trames ou corridors vert(e)s et bleu(e)s", ou encore des "réseaux écologiques" (axe structurant, linéarité, etc.), lequel peut être défini comme un réseau interconnecté d’espaces verts qui conservent une valeur et une fonction écologiques, et qui fournissent des bénéfices associés pour la population (Benedict & Mcmahon, 2002), cité par (Brockbank et al., 2017).

- Solution verte : ce terme qui définit également la solution par son caractère végétalisé est plus général que le précédent : la solution peut être locale (à la source) et ne pas nécessairement s’intégrer dans une infrastructure pensée à une échelle plus large ; il s’oppose à "solution grise" et élimine de ce fait des solutions de type chaussées à structure réservoir ou toitures stockantes non végétalisées, ce qui est probablement dommage.

- Solution fondée sur la nature pour la gestion des eaux pluviales : au sens de l'UICN (2018), il s'agit d'actions "visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ". Les concepts sous-tendus par cette notion vont encore plus loin que pour le terme précédent et font directement référence à l’ingénierie écologique. Au-delà du caractère végétal, il s’agit de redonner à l’espace des fonctions "naturelles" susceptibles de rendre des services écosystémiques : réalimentation du sol et des nappes, filtration de l’eau, support de biodiversité, de bien-être pour les habitants, etc. Ce terme tend à devenir une référence pour les documents réglementaires et stratégiques en particulier au niveau européen. Il recouvre alors des notions complémentaires telles que la co-élaboration des projets pour en assurer la pérennité.

- Solution hybride pour la gestion des eaux pluviales : le concept d’hybride est majoritairement compris comme la combinaison d’éléments "verts" végétalisés ou naturels avec des éléments "gris" construits (Naylor et al., 2017). L’hybridation peut être au niveau de l’ouvrage (une noue avec des parties enherbées et des tuyaux pour l’arrivée d’eau) ou à une échelle plus large (combinaison d’un réseau et d’autres solutions sur un bassin versant). Plus récemment, le concept d’hybride tend également à intégrer la notion de contrôle intelligent (smart). Cette expression décrit de façon correcte la constitution de l’ensemble des solutions, mais elle n'est nullement explicative des principes qu'elle recouvre et ne permet pas de clarifier les échanges entre acteurs.

- Désimperméabilisation ou reperméabilisation de la ville : il s’agit là d’un concept de nature un peu différente car il met plutôt l’accent sur un principe de base consistant à corriger les conséquences de la politique hygiéniste antérieure en redonnant de la perméabilité aux sols urbains. Ce terme met donc plutôt l’accent sur les solutions reposant sur l’infiltration ; en revanche, il ne privilégie pas explicitement les solutions vertes : un enrobé perméable à la place d’un enrobé imperméable permet également de désimperméabiliser la ville. Il se rapproche des concepts de ville sensible à l’eau ("Water Sensitive city"), (loyd et al., 2002) qui vise à rendre invisible la ville vis-à-vis du cycle de l’eau ou de ville éponge (sponge city), (Tu & Tian 2015).

- Déconnexion des surfaces imperméables : cette notion est voisine de la précédente mais plus générale. Le principe consiste à autoriser des aménagements imperméables à la condition que le ruissellement soit dirigé vers un dispositif, par exemple d’infiltration, et non vers un réseau d’évacuation. Le potentiel de déconnexion des surfaces imperméables est très supérieur à celui de désimperméabilisation ; en particulier, il peut concerner les bâtiments (Sohn et al., 2017). De manière plus anecdotique et notamment dans les aides des agences de l’eau, il concerne aussi la possibilité de déconnecter les eaux pluviales qui allaient vers un réseau unitaire (ou eaux usées !) pour les diriger vers un exutoire pluvial ou naturel.

En plus de ces désignations techniques, on trouve également trois autres termes génériques, au moins aussi englobant que celui de gestion durable :

- Gestion intégrée des eaux pluviales : l’idée principale consiste dans ce cas à mettre l’accent sur le fait que la gestion des eaux pluviales urbaines ne doit pas être conçue comme un objet indépendant mais comme un élément d’un système plus grand dans lequel elle doit s’intégrer. Ce système peut être un territoire (la ville, le bassin versant) et/ou prendre en compte de façon holistique l’ensemble des dimensions et des acteurs des eaux pluviales et non seulement se focaliser sur leur évacuation (sécurité des usagers, multifonctionnalité des usages urbains, écosystème urbain local, etc.). Beaucoup considèrent qu'une approche intégrée est indispensable pour assurer la durabilité et rapprochent les deux concepts (gestion intégrée et durable). Préciser le type d’intégration semble nécessaire pour (bien) se comprendre.

- Gestion de l'eau par la ville : Expression proposant un changement de perspective heuristique et opérationnelle en considérant conjointement et en amont la fabrique de la ville et la gestion de l'eau, notamment en pensant l'articulation des flux d'eaux, d'énergie, des matières organiques et nutriments en fonction des configurations et échelles urbaines. Basée sur la prise en compte comme ressources potentielles de l'ensemble des propriétés des eaux urbaines, cette approche appelle à la construction d'un dialogue intersectoriel tant entre chercheurs que professionnels (De Gouvello, 2022). Elle se rapproche de celle de ville respectueuse de l’eau promue par l’IWA (https://iwa-network.org/projects/water-wise-cities/).

La liste proposée ici, même si elle n'est pas exhaustive, montre que la diversité du vocabulaire utilisé ne constitue que la partie visible d’une pluralité d’approches, mélangeant d'ailleurs des règles à appliquer aux aménagements eux-mêmes et des options de gestion préconisées à des échelles plus globales. Il est d'ailleurs à noter que ce problème de terminologie et de sémantique n'est pas strictement français ; il se pose également à l’international car une multitude termes existent aussi en anglais : Best Management Practices (BMPs), Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), Low Impact Development Systems (LIDS), Stormwater Control Measures (SCM), Nature Based Solutions (NBS),Green Storm Control Measures (GSCM), etc. (Fletcher et al., 2015). Il s'agit donc bien d'un problème de concept et de choix d’un point de vue particulier sur la gestion de l'eau dans la ville et non d'un simple problème de vocabulaire.

En résumé, la terminologie visant à expliciter le terme de départ de "gestion durable" recouvre un terme trop connoté ("technique alternative"), des termes adaptés mais pas plus explicites que celui de départ ("gestion intégrée des eaux pluviales", "gestion de l'eau par la ville") et des termes plus précis mais qui ne réalisant pas une partition claire du domaine étudié.

Il semble donc important de préciser les frontières de chaque terme pour clarifier quelles solutions ou approches sont incluses / exclues et de donner les clés pour les utiliser de façon plus compréhensible par chacun. Pour ceci il est dans un premier temps nécessaire d’identifier les raisons pour lesquelles ce vocabulaire s'est autant diversifié. Ces raisons sont essentiellement liées aux priorités accordées par les personnes qui utilisent le vocabulaire aux différents enjeux auxquels les systèmes de gestion des eaux pluviales doivent faire face.

Enjeux et fonctions des solutions de gestion des eaux pluviales ?

L’objectif de ce paragraphe est d’identifier les enjeux principaux qui sous-tendent le mode de raisonnement suivi par les acteurs de la gestion des eaux pluviales et, en conséquence, qui structurent leur façon de penser, la hiérarchie des fonctions qu'ils attribuent au système, donc les stratégies qu'ils mettent en œuvre, et finalement le vocabulaire qu’ils utilisent.

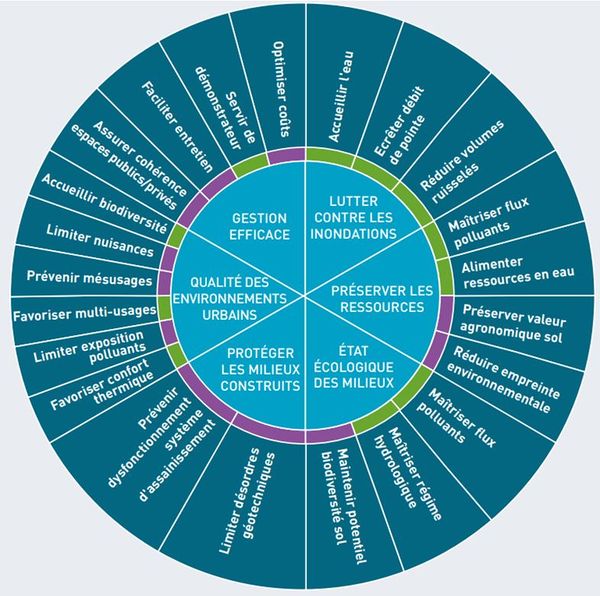

Le "guide méthodologique pour l’évaluation de performances des ouvrages de maîtrise à la source des eaux pluviales" (Flanagan et al., 2021) distingue 6 enjeux principaux (figure 2) :

- Lutter contre les inondations ;

- Préserver les ressources ;

- Préserver l'état écologique des milieux ;

- Protéger les milieux construits ;

- Améliorer la qualité des environnements urbains ;

- Concevoir des dispositifs faciles à gérer.

A chacun de ces enjeux sont associés entre 3 et 6 fonctions, qui peuvent être soit des fonctions d'usage (apportant une plus value positive à maximiser), soit des fonctions de contraintes (nécessitant de minimiser des nuisances potentielles apportées par l'aménagement). Il est donc facile de comprendre la diversité des points de vue possibles selon l'importance relative accordée à chacune de ces fonctions. Il n'est bien évidemment pas possible, du fait même de cette diversité, de présenter tous les points de vue possibles. Pour des raisons à la fois historiques et de jeu d'acteurs, certains des hiatus possibles entre les points de vue et des incompréhensions conséquentes sont cependant relativement simples à pointer.

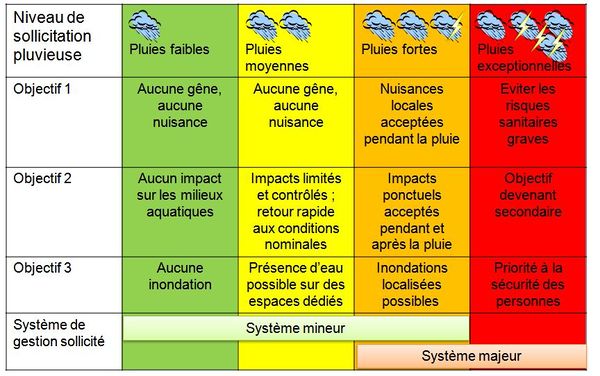

Privilégier le dimensionnement hydraulique ou pas ?

Une première incompréhension entre les acteurs provient de la façon dont le premier enjeu, lutter contre les inondations, est pris en compte par rapport aux autres. D'une façon un peu caricaturale, il est possible de considérer deux approches extrêmes :

- Une approche technique, héritée d'une longue tradition d'ingénieurs, qui considère que les solutions mises en œuvre sont avant tout des ouvrages hydrauliques qui doivent être capables de répondre à toutes les formes de sollicitations hydrologiques non exceptionnelles. La protection contre les inondations est alors considérée comme l’enjeu principal et ceci conduit à considérer le dimensionnement pour les pluies fortes (correspondant au niveau de protection choisi, voir figure 3) comme le principal paramètre de conception. Les autres enjeux ne sont pas nécessairement oubliés mais apparaissent comme complémentaires. C’était le rôle historique attribué aux réseaux et aux premiers bassins de retenue. Voir Aménagement urbain et gestion des eaux pluviales (HU).

- Une approche privilégiant l’aménagement doux pour laquelle les solutions de ce type sont essentiellement destinées à gérer localement la totalité des flux produits par les situations courantes tout en améliorant l'environnement urbain. Ce sont les autres enjeux qui priment dans la conception et les aménagements avec comme bénéfice secondaire de contribuer à la limitation du risque d’inondation à l’aval en tant qu’ "actions sans regrets". Ces solutions peuvent bien sûr contribuer à éviter de renvoyer une partie du volume vers l’aval (en particulier en acceptant le principe d'un débordement contrôlé dans l’emprise du projet). Cependant la prise en charge des flux produits par les pluies fortes est principalement reportée sur d’autres dispositifs, par exemple le réseau d’assainissement traditionnel, ce qui est d’ailleurs illusoire car ce réseau est souvent saturé pour ces pluies. Ce point de vue peut être conforté par la réglementation (par exemple si elle se contente d'imposer l'interception des volumes d'eau produit par les p premiers mm de pluie).

Quelle est la raison principale pour laquelle on souhaite utiliser une solution durable ?

Quelle que soit la hiérarchie donnée aux différents enjeux, il existe toujours une ou plusieurs raisons qui sous-tendent l'utilisation d'une solution autre que l'évacuation rapide par le réseau. Cette raison peut bien sûr être simplement une obligation réglementaire, mais, même dans ce cas les acteurs vont privilégier plus ou moins explicitement certains objectifs. A titre d'exemple, Chocat et al. (2022) ont recensé une douzaine de raisons (sans les hiérarchiser) pour lesquelles un acteur particulier peut souhaiter avoir recours à une solution alternative au réseau :

- Proposer des solutions nouvelles et différentes des solutions traditionnellement utilisées ;

- Diminuer la pollution apportée aux milieux aquatiques (de surface et souterrains) ;

- Faire des économies (publiques et privées), voire "rationaliser les coûts" ;

- Mieux gérer les volumes d'eau pluviale produits par les pluies moyennes et éventuellement fortes ;

- Contribuer à préparer la ville aux pluies extrêmes de façon à diminuer les conséquences des inondations associées ;

- Lutter contre les ilots de chaleur urbains, par exemple en mettant davantage d'eau à la disposition de la végétation et en utilisant sa chaleur sensible et latente ;

- Apporter une plus-value paysagère par la présence et la visibilité de l’eau et de la végétation et "apaiser" la ville ;

- Mieux concilier la nature et la ville ;

- Mieux gérer la ressource en eau ;

- Recharger les nappes phréatiques ;

- "Réconcilier" les citoyens avec l’eau ;

- Afficher une image "verte" ou innovante à des fins politiques ou commerciales.

Cette liste n'est bien sur qu'indicative et d'autres listes du même type pourraient être établies. Elle met cependant en évidence le fait que connaître les objectifs de ses interlocuteurs est indispensable pour dialoguer avec eux et choisir les dispositifs les mieux adaptés, ceci d'autant plus que les opérations d'aménagement sont de plus en plus transversales.

A quelle échelle spatiale travaille-t-on ?

Les enjeux, de même que les acteurs concernés, n’ont pas la même importance en fonction de l’échelle (au sens spatial) à laquelle le problème est posé. L’une des difficultés est que, selon les acteurs, la réflexion peut être menée à des échelles totalement différentes, depuis celle de la ville jusqu’à celle de la parcelle bâtie, qui peut se résumer à une maison individuelle. Entre ces deux extrêmes, différentes échelles intermédiaires coexistent, reposant de plus sur des logiques territoriales différentes :

- Une logique hydrologique : en particulier les différents niveaux de découpage en sous-bassins versants, que ce soit au sens du relief "naturel" ou du réseau d’assainissement existant ;

- Une logique d’aménagement urbain : la ville, le quartier, le sous-quartier, la zone aménagée.

Enfin, certains acteurs, avec une logique technique, raisonnent uniquement à l’échelle de l’ouvrage isolé.

Préciser l’échelle choisie, en lien avec le niveau de la sollicitation pluvieuse considérée, est donc indispensable pour que les autres acteurs comprennent la démarche et puissent l’intégrer dans leur logique propre.

Éléments de synthèse

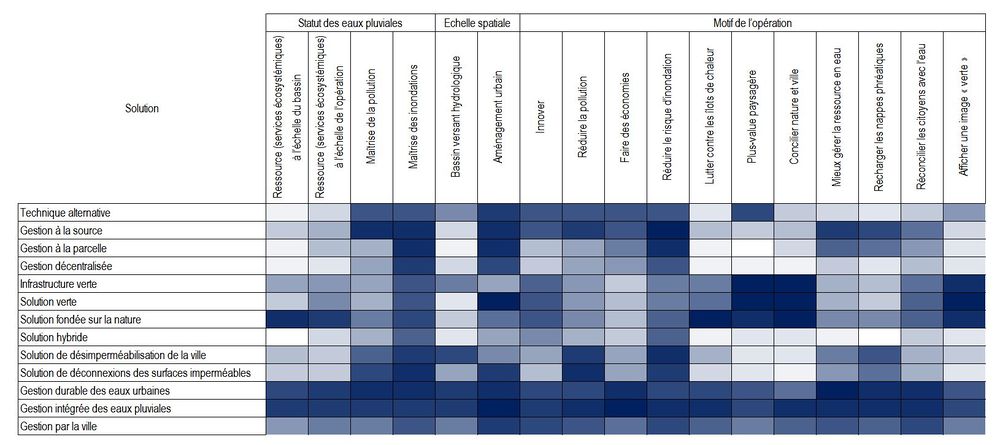

En guise de synthèse, la figure 4, construite à dire d’experts et extraite de (Chocat et al., 2022), propose un croisement entre les termes utilisés et les enjeux pris en compte. Elle montre la diversité des intentions et des réalités qui peuvent se cacher derrière chaque terme.

Comme il fallait retenir un terme principal pour présenter les principes et les méthodes de gestion des eaux pluviales, nous avons choisi "technique alternative", qui, malgré ses défaut reste le plus utilisé. Ce terme fait l'objet d'un article long. Tous les autres termes font l'objet d'articles plus courts avec un renvoi sur technique alternative.

Comment distinguer entre elles les différentes solutions possibles ?

Nota : Même si le terme solution fait ici référence à un ouvrage (ou un espace aménagé pour gérer les eaux pluviales) isolé, il est généralement recommandé d’utiliser des enchainements et/ou des combinaisons d'ouvrages.

Ce paragraphe est complémentaire du précédent. Il vise à détailler l’ensemble des critères qui font qu’une solution de gestion des eaux pluviales est objectivement différente d’un autre, et permettre ainsi l'établissement d'un typologie raisonnée.

Nous nous sommes dans un premier temps appuyé sur Chocat & Cherqui (2018) qui ont proposé d'établir cette typologie en considérant trois critères principaux :

- le lieu d'implantation de la solution ;

- son mode de restitution (en lien avec la réglementation) ;

- sa nature technique.

En effet, même si ces critères ne sont pas indépendants (par exemple la nature technique de la solution peut interdire ou au contraire imposer un mode de restitution et/ou un lieu d'implantation), ils permettent cependant d'établir un premier tri. Nous allons les passer en revue successivement en insistant cependant surtout sur la nature technique des solutions qui est le volet posant le plus de difficultés.

Lieu d'implantation

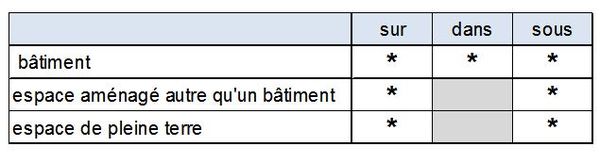

Chocat & Cherqui (2018) ont proposé de distinguer deux sous critères :

- la nature de la surface utilisée : bâtiment, espace aménagé autre qu'un bâtiment (voirie, parking, terrasse, etc.) et espace de pleine terre ;

- la position par rapport à cette surface : sur (à la surface ou au dessus de ), dans et sous.

Comme tous les croisements ne sont pas possibles, ce critère peut prendre sept valeurs possibles (tableau de la figure 5).

Chocat et al. (2022), ont proposé de compléter cette typologie des lieux en rajoutant un sous-critère de nature différente et portant sur la domanialité du lieu d'implantation (installation sur le domaine public ou sur le domaine privé). Ce choix détermine en effet les possibilités d’exploitation et d’entretien ainsi que les possibilités d’usages multiples. Trois types d'implantation ont été proposés :

- sur le domaine public et interdit au public ;

- sur le domaine public mais accessible au public ;

- sur le domaine privé.

Mode de restitution et lien avec la réglementation

Le deuxième critère concerne le mode de restitution des eaux. Il peut être abordé de deux façons différentes :

- soit de façon strictement phénoménologique ;

- soit en lien avec la réglementation.

Différents modes de restitution possibles

Le mode de restitution dépend principalement de l'exutoire vers lequel on dirige les eaux. De façon pratique, et si on se limite à la solution proprement dite, cinq exutoires sont possibles auxquels on peut rattacher un mode de restitution :

- infiltration vers le sol ;

- évapotranspiration vers l'atmosphère ;

- évacuation (à débit imposé ou à débit libre) vers un réseau ;

- évacuation (à débit imposé ou à débit libre) vers un milieu aquatique de surface (cours d'eau, lac, mer, etc.) ;

- utilisation humaine (en cas de récupération de l'eau de pluie) et évacuation ultérieure vers un exutoire dépendant de l'usage (arrosage, lavage véhicule, etc.).

Ces différents modes de restitution peuvent bien sur être combinés avec une importance relative dépendant principalement de la nature de la sollicitation pluvieuse (période de l'année, durée, intensité) et de sa sévérité (voir figure 3). Selon la nature technique de l'ouvrage certains modes de restitution pourront être favorisés ou au contraire interdits.

Lien avec la réglementation

De façon directe ou indirecte la réglementation peut imposer ou interdire certains modes de restitution ou contraindre certaines combinaisons de ces modes.

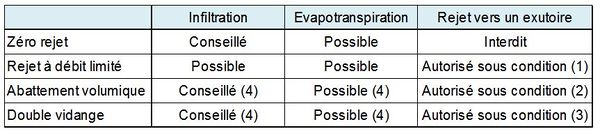

Chocat et al. (2022b) ont recensé 4 familles principales de règles possibles :

- Zéro rejet : Obligation de conserver sur la surface de l'opération d’aménagement la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies tant que la période de retour est inférieure à une valeur donnée ;

- Débit de fuite imposé : Possibilité de rejeter la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies (tant que la période de retour est inférieure à une valeur donnée) à condition que le débit de rejet ne dépasse pas une valeur de référence exprimée en valeur absolue (m3/h) ou en valeur spécifique (m3/h/ha) ;

- Abattement volumique : Obligation de conserver sur la surface de l'opération d’aménagement la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies pour lesquelles la hauteur totale précipitée est inférieure à p mm (ainsi que le volume produit par les p premiers mm pour le pluies plus importantes) ; aucune contrainte sur le débit maximum de rejet ;

- Double vidange : Obligation de conserver sur la surface de l'opération d’aménagement la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies pour lesquelles la hauteur totale précipitée est inférieure à p mm (ainsi que le volume produit par les p premiers mm pour les pluies plus importantes) ; possibilité de rejeter le volume excédentaire à condition que le débit de rejet ne dépasse pas une valeur de référence exprimée en valeur absolue (m3/h) ou en valeur spécifique (m3/h/ha).

Les quatre familles de règles génériques précédentes peuvent interdire ou au contraire contraindre certains modes de restitution (tableau de la figure 6).

Nota 1 : En plus de ces règles génériques, d'autres règles peuvent interdire totalement ou en partie certains modes de restitution : interdiction de rejeter au réseau, interdiction d'infiltrer, etc.

Nota 2 : La réglementation s'applique à l'ensemble de la solution et non à chacun des ouvrages particuliers qui la constituent (s'il y en a plusieurs) ; par exemple un ouvrage simplement stockant peut parfaitement être utilisé même dans le cas zéro rejet à condition qu'il évacue son eau vers un ouvrage d'infiltration.

Nature technique de la solution

Le troisième critère concerne la nature technique de la solution. C'est celui pour lequel la part de subjectivité est la plus importante. Différents sous-critères peuvent être utilisés pour distinguer les solutions entre elles (voir en particulier Chocat & Cherqui, 2018 et Chocat et al., 2022), dépendant principalement de deux éléments : comment les solutions fonctionnent-elles ? à quoi ressemblent-elles ?

Quelles sont les fonctions hydrologiques assurées par la solution ?

Sur le plan hydrologique, les solutions possibles reposent sur deux principes complémentaires :

- Réduire les volumes évacués vers l’aval et les masses de polluants associés, en particulier en favorisant l’infiltration et l’évapotranspiration ;

- Ralentir le transfert vers l’aval de façon à étaler les pointes de débit et à participer à diminuer les concentrations de certains polluants (ralentissement souvent obtenu par un stockage temporaire de l’eau).

De plus elles peuvent également permettre (ou pas) de transférer une partie de l’eau vers un exutoire de surface ou vers un réseau plus ou moins éloigné de l’aménagement.

En combinant ces trois caractéristiques, il est possible de concevoir des ouvrages différents assurant des fonctions hydrologiques multiples :

- Infiltration et/ou évapotranspiration sans stockage intermédiaire et sans aucun transport ;

- Stockage temporaire local, sans infiltration, sans évapotranspiration et sans transport ;

- Infiltration et/ou évapotranspiration associée à un stockage temporaire intermédiaire, mais sans transport ;

- Stockage temporaire et transport de l’eau vers l’aval sans infiltration ni évapotranspiration ;

- Stockage provisoire, infiltration et/ou évapotranspiration et transport de l’excédent vers l’aval.

Cette classification se recoupe avec celle des modes de restitution et nous proposons de ne conserver que deux valeurs à ce sous-critère : assure un transport de l'eau / n'assure pas de transport de l'eau.

Quel est l’aspect de la solution ?

L’aspect de la solution dépend principalement du fait que l’eau soit visible ou non et que les espaces soient végétalisés ou non. Il convient donc de préciser :

- La façon dont la solution est implantée :

- en surface avec mise en scène de l’eau (présence plus ou moins permanente et/ou éléments de rappel) ;

- en surface, sans référence visible à la présence de l’eau ;

- dans le sol ou peu visible.

- La façon dont la solution est végétalisée :

- totalement végétalisée (solution verte) ;

- en partie végétalisée (solution hybride) ;

- non végétalisée (solution grise).

Cette classification se recoupe en partie avec celle des lieux d'implantation. Nous avons donc choisi de diviser ce sous-critères en deux, en retenant à chaque fois deux valeurs possibles

- solution verte (végétalisable) / solution grise ;

- stockage de l'eau en surface (visible) / stockage de l'eau dans le substrat ou dans le corps de la structure (eau invisible).

Familles de solutions retenues

Finalement, en considérant les critères principaux suivants :

- lieu du stockage (en surface ou dans le substrat) ;

- modes de restitution possibles (infiltration, évapotranspiration, évacuation, utilisation) ;

- type de solution (verte ou grise) ;

- capacité de la solution à transporter l'eau d'un point à un autre (oui / non).

Nous avons retenu 11 familles de solutions auxquelles nous avons associé un terme principal. A chacun de ces termes principaux est associé une liste de termes dits connexes qui sont soit des synonymes susceptibles d'être utilisés à la place du terme principal, soit des ouvrages présentant des similarités mais correspondant à des conceptions plus spécifiques.

Nota : Comme indiqué plus haut il ne s'agit pas de figer le vocabulaire mais de fournir une clé de présentation homogène, le terme principal est simplement celui que nous avons considéré comme le terme le plus générique et/ou le plus utilisé ; ce choix peut être différent selon les régions ou selon les acteurs.

Chacun des termes cités fait l'objet d'un article spécifique, détaillé pour les termes principaux, plus succinct pour les termes connexes et renvoyant au terme principal.

Bassin de retenue

Dispositif étanche ou non destiné à stocker temporairement les eaux de pluie avant de les restituer au milieu récepteur ou au réseau aval dans des conditions acceptables par ce dernier. La restitution peut se faire vers un exutoire de surface (à débit limité ou non) et/ou par infiltration (bassin d’infiltration) ; l’ouvrage peut être en surface ou enterré. Les bassins de surface peuvent être secs (bassins secs) ou conserver une lame d’eau permanente (bassins en eau).

Termes connexes : bassin de stockage-restitution, bassin de rétention, bassin d’infiltration, bassin en eau, bassin sec, Bassin enterré.

Voir : Bassin de retenue (HU)

Structure réservoir

Ouvrage (voirie, parking, cheminement piéton, piste cyclable, etc.) permettant de stocker temporairement les eaux de pluie dans le corps de la structure et de les restituer localement (sans transport) à débit limité, soit dans un exutoire de surface, soit dans le sous-sol par infiltration, soit les deux, mais sans évapotranspiration. L’alimentation peut se faire par la surface (à travers un revêtement perméable) ou par des drains.

Termes connexes : Chaussée à structure réservoir.

Voir : Structure réservoir (HU)

Citerne

Dispositif permettant le stockage de l'eau de pluie. Il s’agit d’un ouvrage, généralement préfabriqué, qui peut avoir deux fonctions différentes qui peuvent être conciliées :

- récupérer de l'eau de pluie pour l'utiliser ultérieurement ;

- stocker temporairement une partie des eaux pluviales et les restituer progressivement au milieu naturel ou au réseau, soit par un dispositif à débit contrôlé, soit par infiltration dans le sol, soit en utilisant les deux possibilités.

Voir : Citerne (HU) ; Termes connexes : Cuve, Microstockage.

Stockage en surface

Bassin de retenue de surface de très faible profondeur (quelques dizaines de centimètres au maximum) et réalisé sans terrassements importants et sans digue ; le stockage s'effectue au dessus du niveau du sol et la restitution se fait soit à débit limité vers le réseau ou vers un milieu de surface, soit par infiltration, soit les deux.

Termes connexes : Dépression, Jardin inondable, Jardin de pluie, Espace inondable.

Massif enterré

Dispositif ponctuel permettent le stockage provisoire de l'eau dans une couche de matériaux de quelques dizaines de centimètres d'épaisseur (graviers, concassé ou tout autre matériau perméable ayant une grande quantité de vides interstitiels) située sous la surface du sol. La restitution de l’eau stockée se fait généralement par infiltration vers la nappe, éventuellement à débit contrôlé vers un exutoire aval, mais également par évapotranspiration, ce qui les distingue des structures réservoirs.

Voir : massif enterré ; Termes connexes : Massif terre-pierre, Tranchée de Stockholm, Arbre de pluie, Jardinière, Massif végétalisé, Massif filtrant.

Noue

Fossé large et peu profond, généralement végétalisé, susceptible de stocker, et/ou de transporter et/ou d’infiltrer les eaux de pluie en surface. Les noues se distinguent des dépressions par leur aspect linéaire et par le fait qu’elles peuvent jouer un rôle de transport de l’eau d’un point vers un autre.

Voir : Noue (HU) ; Termes connexes : Saillie, Fossé

Puits de stockage ou d’infiltration

Ouvrage ponctuel et profond creusé dans le sol et capable de stocker provisoirement des eaux pluviales et de les infiltrer. On peut distinguer :

- les puits préfabriqués constitués d’une canalisation, perméable (matériau poreux ou perforé) ou non selon le mode de restitution, de forme circulaire, de diamètre compris entre 80 centimètres et 2 mètres et enterrée verticalement dans le sol.

- les puits comblés qui sont des ouvrages de forme quelconque creusés dans le sol et remplis de matériaux granulaires (cailloux, galets) ou d’une structure alvéolaire ultralégère. Le matériau de remplissage a pour fonction d’assurer la stabilité de l’ouvrage.

Voir : Puits de stockage et d'infiltration (HU) ; Termes connexes : Puits de rétention-infiltration, Puits filtrant, Puits perdu, Puisard.

Revêtement perméable

Revêtement qui permet l'infiltration immédiate de l'eau de pluie à travers sa structure. Les matériaux utilisés ne sont pas eux-mêmes obligatoirement poreux. Ils peuvent permettre l'écoulement de l'eau de pluie par des réservations prévues dans le matériau.

Un revêtement perméable se distingue d’une structure réservoir par l’absence de stockage dans le corps du matériau. En cas d’absence de structure réservoir sous-jacente, et si la capacité d’infiltration du sol support est insuffisante, le stockage se fait en surface.

Voir : Revêtement perméable (HU) ; Termes connexes : Revêtement poreux, Revêtement drainant.

Toiture stockante

Toiture équipée pour stocker temporairement les eaux pluviales et les restituer à l’aval à débit limité et/ou pour en intercepter une partie (qui sera ultérieurement évaporée).

Voir : Toiture stockante (HU) ; Termes connexes : Toit stockant

Toiture végétalisée

Toiture couverte d’un substrat support de végétation dans lequel s'effectue le stockage. Il existe différents types de toitures végétalisées en fonction de l'épaisseur du substrat, de la présence ou non d'une réserve d'eau sous le substrat et de la présence ou non d'un dispositif de contrôle du débit évacué, le tout en cohérence avec le type de végétation. La restitution peut se faire soit entièrement par évapotranspiration, soit en partie par évapotranspiration et en partie vers un exutoire aval (à débit régulé ou non).

Voir : Toiture végétalisée (HU) ; Termes connexes : Toiture zéro rejet

Tranchée de stockage ou d’infiltration

Ouvrage linéaire creusé dans le sol et capable de stocker provisoirement des eaux pluviales, de les transporter vers l'aval et/ou de les infiltrer. Il est possible d’installer une tranchée sous une noue (on parle alors de tranchée composée).

Une tranchée se distingue d’un massif ou d’un puits par sa forme linéaire et par le fait qu’elle peut transporter l’eau d’un point à un autre.

Voir : Tranchée de stockage et d'infiltration des eaux pluviales (HU) ; Termes connexes : Tranchée de rétention/infiltration ; tranchée filtrante ; tranchée de Stockholm.

Synthèse sur les familles de solutions

Le tableau de la figure 7 récapitule les valeurs prises par les différents critères pour les 11 familles de solutions retenues.

Ce tableau montre que pour la plupart des solutions techniques le nom seul est insuffisant pour spécifier la solution retenue. Il est indispensable de lui rajouter des qualificatifs complémentaires précisant en particulier :

- le mode de restitution ;

- la localisation ;

- le caractère plus ou moins végétalisé.

Bibliographie

- Belmezitti, A., Cherqui, F., Tourne, A., Granger, D., Werey, C., Le Gauffre, P., Chocat, B. (2015) : Transitioning to sustainable urban water management systems: how to define expected service functions ? ; Civil Engineering and Environmental Systems ; n° 32(4) ; pp 316-334 ; disponible sur https://doi.org/10.1080/10286608.2015.1047355

- Benedict, M.A., Mcmahon, E.T. (2002) : Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century ; Renewable Resources Journal ; n° 20(3) ; pp 12-17 ; Disponible sur https://rnrf.org/wp-content/uploads/2020/01/RRJV20N4.pdf

- Brockband, T., Jonathan, K. (2017) : When grey meets green - a hybrid treatment story ; Water New Zealand’s Stormwater Conference ; 3-5 May, Auckland, New Zealand ; disponible sur https://www.waternz.org.nz/Attachment?Action=Download&Attachment_id=2548

- Brundtland, G.H. (1987) : Notre avenir à tous (version française) ; disponible par exemple sur http://www.adequations.org/IMG/article_PDF/article_236.pdf.

- CERTU (2003) : La ville et son assainissement : Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de l'eau ; disponible sur https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/la_ville_et_son_assainissement_certu_2006_-2.pdf

- Chocat, B., Cherqui, F. (2018) : Proposition d’une typologie systématique des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales ; TSM, N°11 ; pp 9-46 ; disponible sur https://doi.org/10.1051/tsm/201811039

- Chocat, B., Afrit, B., Maytraud, T., Savary, P., Tedoldi, D. (2022b) : Comment mettre en place des règles hydrologiques efficaces pour la gestion durable des eaux pluviales urbaines ; TSM n°10 ; octobre 2022 ; pp.39-62.

- De Gouvello, B. (2022) : (Re)penser la gestion de l'eau en ville à partir du bâtiment. Innovations à l'échelle du bâtiment: diffusion et impacts à l'échelle urbaine ; Mémoire d'habilitation à diriger les recherches soutenue le 4 janvier ; ENPC ; 171 p.

- Flanagan, K., Barraud, S., Gromaire, M.-C., Rodriguez, F. (2022) : Guide méthodologique pour l’évaluation de performances des ouvrages de maîtrise à la source des eaux pluviales, Office français de la biodiversité (OFB), septembre, 164 p. https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1252

- Fletcher, T.D., Shuster, W., Hunt, W.F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., Trowsdale, S., Barraud, S., Semadeni-Davies, A., Bertrand-Krajewski, J.-L., Mikkelsen, P.S., Rivard, G., Uhl, M., Dagenais, D. (2015) : SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage ; Urban Water Journal ; n° 12(7) ; pp 525-542 ; disponible sur https://doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314

- Lloyd, S.D., Wong, T.H.F., Chesterfield, C.J. (2002) : Water sensitive urban design - a stormwater management perspective ; CSIOR Industry Report No. 02/10, Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology, Melbourne, Australie.

- Millenium Ecosystem Assessment (2005) : Ecosystems and Human Well-being - Synthesis ; A Report of the Millennium Ecosystem Assessment, Washington, DC., Island Press ; disponible sur http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf.

- Naylor, L.A., Kippen, H., Coombes, M.A., Horton, B., Macarthur, M., Jachspn, N. (2017) : Greening the grey: A framework for integrated green grey infrastructure (IGGI) ; Technical Report, University of Glasgow, Glasgow ; disponible sur http://eprints.gla.ac.uk/150672/

- Roche, P.-A., Velluet, R., Aujollet, Y., Helary, J.L., Le Nouveau, N. (2017) : Gestion des eaux pluviales : 10 ans pour relever le défi ; Rapport Technique Conseil Générale de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; disponible sur : https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/Affaires-0008967/010159-01_rapport-publie_tome1_synthese_diagnostic-propositions.pdf;jsessionid=68117E81D8E689F3BF6A01719FF00537

- Rodhain, F. (2007) : Changer les mots à défaut de soigner les maux? Critique du développement durable ; Revue française de gestion ; Lavoisier, N°167/2007 ; pp203-209.

- Sohn, W., Kim, J.-H., Li, M.-H. (2017) : Low-impact development for impervious surface connectivity mitigation: assessment of directly connected impervious areas (DCIAs) ; Journal of Environmental Planning and Management ; n°60:10 ; pp 1871-1889 ; disponible sur https://doi.org/10.1080/09640568.2016.1264929

- Tu, X., Tian, T. (2015) : Six questions towards a sponge city – Report on power of public policy: sponge city and the trend of landscape architecture ; Landscape Architecture Frontiers / Views and Criticisms ; n° 3(2) : pp 22-31 ; disponible sur https://journal.hep.com.cn/laf/EN/Y2015/V3/I2/22

- UICN France (2018) : Les Solutions fondées sur la Nature pour lutter contre les changements climatiques et réduire les risques naturels en France ; Paris, France ; disponible sur https://uicn.fr/wp-content/uploads/2018/06/brochure-sfn-mai2018-web-ok.pdf

Pour en savoir plus

- Chocat, B., Cherqui, F., Afrit, B., Barjot, G., Boumadhi, M., Breil, P., Célérier, J.L., Chebbo, G., De Gouvello, B., Deutsch, J.C., Gromaire, M.C., Hérin, J.J., Jairy, A., Maytraud, T., Paupardin, J., Pierlot, D., Rpdriguez, F., Sandoval, S., tabuchi, J.P., Werey, C. (2022a) : Contribution à une meilleure explicitation du vocabulaire dans le domaine des solutions dites « alternatives » de gestion des eaux pluviales urbaines ; TSM n°5 2022 ; pp 103

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS