Méthodes de dimensionnement des ouvrages de stockage (HU) : Différence entre versions

(→Contraintes réglementaires possibles) |

(→Dimensionnement en termes d'interception des polluants) |

||

| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||

* Comment évalue-t-on ce critère (en termes d'interception ou en termes de rejet) ? | * Comment évalue-t-on ce critère (en termes d'interception ou en termes de rejet) ? | ||

| − | Les critères de dimensionnement seront donc différents selon le type d'ouvrage et le contexte. | + | Les critères de dimensionnement seront donc différents selon le type d'ouvrage et le contexte et, comme pour les critères de dimensionnement hydraulique, ils seront le plus souvent contraints par la réglementation. |

===Contraintes réglementaires possibles === | ===Contraintes réglementaires possibles === | ||

Version du 30 décembre 2022 à 12:11

Traduction anglaise : Design méthods for storage facilities

article en chantier

Dernière mise à jour : 29/12/2022

Cet article fait partie de toute une série d'articles traitant des solutions durables de gestion des eaux pluviales urbaines, comprenant en particulier trois articles de portée générale :

- l'article "Solutions de gestion durable des eaux pluviales urbaines (HU)" qui constitue un texte introductif visant à préciser le vocabulaire utilisé dans le domaine de la gestion des eaux pluviales, et tout particulièrement celui que l'on associe à leur gestion durable ;

- l'article "Solution alternative (HU)" qui s'attache à présenter les différentes solutions possibles et la façon de les distinguer et de les choisir ;

- cet article qui a pour objectif de présenter les différentes méthodes de conception des ouvrages hydrauliques de stockage (bassins de retenue et solutions alternatives) et de donner les éléments permettant de choisir la méthode de dimensionnement la mieux adaptée en fonction du problème à traiter.

Sommaire

|

L'essentiel

Diversité des contextes

Les ouvrages de stockage peuvent prendre des formes très diverses dans les systèmes d'assainissement et en particulier dans les systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines : diversité des aspects, des lieux d'implantation, des volumes concernés et des objectifs poursuivis. Dans tous les cas, leur fonction hydrologique principale est de fournir un volume tampon permettant de stocker l'excédent d'eau lorsque la capacité d'évacuation est inférieure aux entrées.

L'évacuation peut continuer à se faire en totalité dans le système d'assainissement traditionnel, dans ce cas la fonction hydrologique de l'ouvrage est simplement de diminuer les pointes de débit à l'aval et de ralentir les écoulements. A l'opposé, elle peut se faire vers un autre exutoire, le plus souvent le sol par infiltration ; dans ce cas l'ouvrage permet également de diminuer les volumes s'écoulant dans le système d'assainissement. Elle peut aussi se faire en partie vers le réseau d'assainissement et en partie vers un autre exutoire. Dans tous les cas le fait de stocker momentanément l'eau, et donc de diminuer fortement les vitesses d'écoulement, permet une décantation plus ou moins importante et donc un piégeage au moins provisoire des polluants liés aux matières déposées (voir Maîtrise des rejets urbains de temps de pluie (HU)). Ce piégeage des polluants et encore plus efficace si l'eau est infiltrée ou évapotranspirée.

De plus en plus on attribue aux ouvrages des fonctions urbaines et/ou écologiques complémentaires des deux fonctions hydrologiques précédentes (voir Solutions de gestion durable des eaux pluviales urbaines (HU)). Dans certains ces fonctions qualifiées de complémentaires constituent de fait les fonctions principales et ce sont les fonctions hydrologiques qui deviennent les fonctions secondaires. Dans ce cas il n'est alors plus approprié de parler d'ouvrage mais plutôt d'espace à gérer.

Pour bien analyser ces différentes situations, il est possible de distinguer trois modes principaux d'introduction des ouvrages de stockage dans les réseaux :

- le plus à l'amont possible (gestion à la source),

- dans un ouvrage de plus grande taille servant d'exutoire (ouvrage centralisé situé "au bout du tuyau"),

- à l'intérieur du réseau.

Les spécificités de chacun de ces modes sont présentées dans les § suivants.

Gestion à la source

La gestion à la source consiste à mettre en place des solutions de gestion de l'eau de pluie au plus près de l'endroit où les gouttes atteignent le sol. Les solutions possibles sont extrêmement variées : stockage en surface, noues, tranchées, revêtements perméables, toitures stockantes et/ou végétalisées, etc. (voir Solution alternative (HU)). La difficulté principale consiste à intégrer la solution dans l'aménagement. En effet, dans la plupart des cas il ne s'agit pas d'ouvrages dédiés mais d'espaces adaptés pour remplir leur fonction de stockage provisoire des eaux pluviales en plus de leur fonction urbaine principale. Les problèmes posés par leur conception vont donc bien au delà de leur simple dimensionnement hydrologique : le choix de la nature, de la position et de l'aspect des solutions doit être effectué en lien avec le travail sur le plan masse et la topographie (figure 1). Les solutions doivent cependant être correctement dimensionnées pour éviter des dysfonctionnements ultérieurs susceptibles de nuire à leur acceptation, et donc à leur entretien correct, par les riverains.

Ouvrage centralisé (au bout du tuyau)

Les ouvrages centralisés ont été les premiers mis en place lors du retour en grâce des techniques alternatives dans la deuxième moitié du XXème siècle. Dans la plupart des cas il s'est agi de grands bassins de retenue, parfois au moins partiellement en eau, et construits à l'exutoire de bassins versants de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hectares, drainés par un réseau strictement pluvial. Leur exutoire était alors le sol et la nappe phréatique (cas des grands bassins d'infiltration de la Métropole de Lyon) ou de petits cours d'eau existant avec un débit de vidange régulé (bassins de retenue de Marne la Vallée ou de l'Isle-d'Abeau). Cette solution constitue également depuis près d'un demi-siècle la solution de base pour gérer les eaux de ruissellement des plates-formes routières et autoroutières avec probablement des milliers de réalisations rien que sur le territoire métropolitain. De tels ouvrages continuent d'être construits dans le cadre d'aménagements urbains, avec des exigences de plus en plus sévères concernant leur intégration paysagère, voire la réflexion sur les usages multiples des espaces mobilisés. Du fait de leur fonction et de leur position, ces ouvrages doivent être capables de faire face à toutes les sollicitations pluvieuses, y compris les plus sévères (figure 2).

Ouvrage de stockage en réseau

Les ouvrages de stockage en réseau ont été imaginés pour soulager les parties aval des réseaux et diminuer ainsi la fréquence et la gravité des inondations dus à leurs débordements. Ultérieurement d'autres objectifs sont apparus, en particulier la volonté de limiter la fréquence et l'importance des rejets de temps de pluie par les déversoirs d'orage. Selon le cas l'ouvrage doit être capable de faire face à des sollicitations plus ou moins sévères. La difficulté principale de réalisation de ce type d'ouvrage consiste à trouver l'espace nécessaire dans un milieu urbain extrêmement contraint. Beaucoup de ces ouvrages sont ainsi des bassins enterrés, aux dimensions parfois gigantesques (figure 3). Les contraintes principales sont le coût et les modalités d'exploitation. Le problème n'est pas tant le dimensionnement pour atteindre un objectif que l'optimisation de l'espace disponible.

Diversité des objectifs du dimensionnement

Principes de base

Parler de dimensionnement pour un ouvrage de stockage signifie que l'on fait référence à une fonction technique dont la qualité de réalisation dépend des dimensions qui lui sont attribuées. Le terme regroupe cependant des sens assez différents selon les acteurs et les moments de l'étude. Il peut s'agir :

- d'un dimensionnement strictement hydrologique consistant principalement à fixer le débit de fuite et le volume maximum, cette approche peut être suffisante au moment des phases préliminaires de l'étude ;

- d'un dimensionnement au sens strict visant à déterminer les dimensions géométriques de l'ouvrage : surface, longueur, largeur, profondeur, cette étape est nécessaire car le débit de fuite et le volume à stocker dépendent souvent des dimensions géométriques de l'ouvrage ;

- d'une étape de conception plus avancée où l'on s'attache à positionner l'ouvrage dans l'espace en respectant les dimensions précédentes, mais également le plan masse de l'aménagement et la topographie.

Diversité des objectifs

Les fonctions techniques de nature hydrologique pour lesquelles on dimensionne une solution sont au nombre de deux :

- dimensionnement en vue de contrôler les débits s'évacuant vers l'aval ;

- dimensionnement en vie de contrôler les flux de polluants.

Par ailleurs, selon la nature des ouvrages, d'autres aspects peuvent nécessiter soit un dimensionnement au sens strict, soit la vérification de contraintes nécessaires à l'atteinte des autres objectifs que l'on peut avoir. Par exemple :

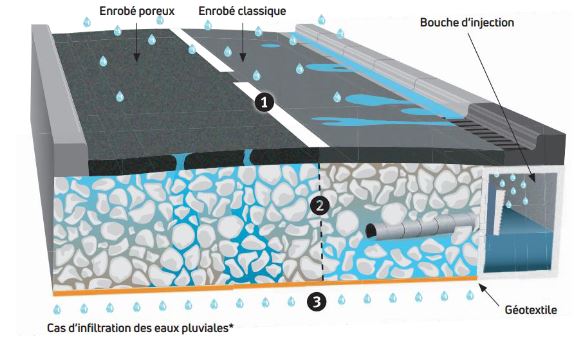

- dimensionnement mécanique dans le cas d'une chaussée à structure réservoir (figure 4) ;

- conception adéquate (sécurité des personnes, qualité biologique et esthétique du milieu, etc.) dans le cas d'un ouvrage totalement ou partiellement en eau ;

- calcul de la quantité d'eau à stocker en fonction des usages dans le cas d'une récup-utilisation de l'eau de pluie ;

- etc.

Seules les deux fonctions de nature hydrologique sont traitées dans la suite de cet article.

Niveau de service à atteindre en fonction de la sévérité de la sollicitation pluvieuse

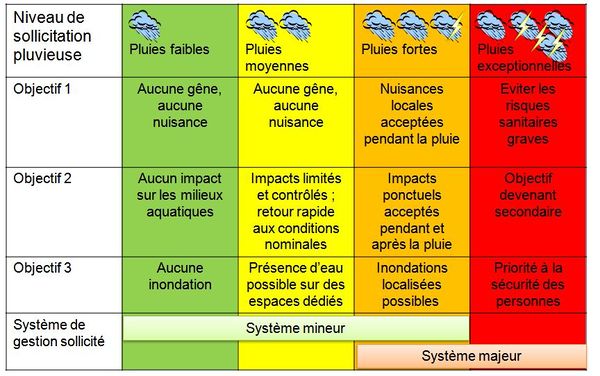

Le dimensionnement hydrologique doit être effectué de façon à rendre le service attendu pour tous les types de sollicitations pluvieuses. Ceci s'applique bien évidemment au niveau de sévérité de la sollicitation (figure 5), mais également à sa nature : saison, durée, répartition des intensités, etc.

Dimensionner un ouvrage uniquement pour un type de sollicitation répondant à un niveau de sévérité donné (par exemple calcul du volume de stockage nécessaire pour faire face à un événement de fréquence décennale) est donc insuffisant et il est nécessaire d'étudier de façon plus précise comment l'aménagement de comportera pour différents types de sollicitation.

Dimensionnement hydraulique

Ce type de dimensionnement est le plus fréquemment mis en œuvre car il correspond à la fonction historique ayant conditionné le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Il vise à dimensionner l'ouvrage dans le but de diminuer la fréquence et l'importance des inondations. Cet objectif se décompose en deux sous-objectifs complémentaires :

- un objectif local consistant à concevoir l'ouvrage de façon à limiter les conséquences d'un sous-dimensionnement en termes de débordement ; ce sous-objectif peut se formuler par les questions suivantes :

- quel volume donner à l'ouvrage, en lien avec son débit de restitution, pour éviter qu'il ne déborde pour une sollicitation pluvieuse dont la sévérité est plus faible que celle choisie comme référence ?

- comment gérer le volume excédentaire produit par des sollicitations pluvieuses plus sévères que celle choisie comme référence de façon à éviter des conséquences graves en termes économiques et surtout humains ?

- un objectif global consistant à concevoir l'ouvrage de façon à mieux maîtriser les risques d'inondation à son aval ; ce sous-objectif peut se formuler par les questions suivantes :

- Quelle sévérité de sollicitation pluvieuse doit-on choisir pour dimensionner l'ouvrage ?

- Quel débit de fuite est-il acceptable pour l'aval en fonctionnement normal (pour les sollicitations pluvieuses plus faibles que la sollicitation de référence) ?

- Comment protéger l'aval des flux excédentaires en cas de sollicitations pluvieuses plus sévères que celle choisie comme référence ?

Selon les cas l'ouvrage peut être mis en place pour répondre principalement à l'un ou l'autre de ces sous-objectifs. Il arrive également souvent que le sous-objectif associé à la protection de l'aval soit pris en compte, de façon plus ou moins adroite, par la réglementation.

Dimensionnement en termes d'interception des polluants

La fonction de piégeage des polluants est également de plus en plus souvent prise en compte car les rejets urbains de temps de pluie jouent un rôle important dans la dégradation de la qualité des milieux aquatiques de surface. Les conséquences de ces rejets sont cependant très différentes selon les milieux (voir Impact (des rejets urbains sur les milieux aquatiques) (HU)). De ce fait les indicateurs à réduire peuvent également être très différents, en nature (matière organique, MES, métaux, pathogènes, micropolluants, etc.), mais également en forme (masse annuelle totale, fréquence des apports, masse apportée par un événement critique, etc.).

De plus il existe souvent une confusion entre la pollution piégée dans l'ouvrage et la pollution évitée. Par exemple l'eau et les polluants qu'elle contient qui seront interceptés par un bassin d'orage seront le plus souvent restitués intégralement au réseau à la fin de l'événement pluvieux. La pollution piégée sera donc nulle. En revanche la pollution évitée pourra être importante si le stockage provisoire permet d'éviter des rejets par les déversoirs d'orage en conduisant plus de flux vers la station d'épuration. A l'inverse, une pollution piégée dans un ouvrage jouant un rôle de décantation peut être renvoyée ultérieurement au milieu récepteur si les dépôts ne sont pas correctement gérés.

Il est à noter que certains ouvrages peuvent jouer un rôle différent selon que l'on s'intéresse à la pollution piégée ou aux rejets évités. Par exemple un ouvrage d'infiltration à la source installé dans le cadre d'une opération de déconnexion des surfaces aménagées va piéger localement les polluants contenus dans l'eau pluviale qu'il reçoit mais va peut-être également éviter des rejets par les déversoirs d'orage situés à l'aval du fait du volume intercepté.

L'objectif de piégeage des polluants conduit donc à se poser les questions suivantes :

- Quelles sont les polluants prioritaires à contrôler ?

- Quel est le critère déterminant à prendre en compte (diminution de la masse annuelle totale rejetée, diminution du nombre de rejets, suppression du rejet (ou pourcentage de diminution de la masse rejetée) pour un événement de fréquence donnée, etc.) ?

- Comment évalue-t-on ce critère (en termes d'interception ou en termes de rejet) ?

Les critères de dimensionnement seront donc différents selon le type d'ouvrage et le contexte et, comme pour les critères de dimensionnement hydraulique, ils seront le plus souvent contraints par la réglementation.

Contraintes réglementaires possibles

Le dimensionnement des ouvrages de stockage est le plus souvent contraint par des réglementations qui ont pu être écrites soit dans un but de lutte contre les inondations et/ou de diminution des rejets polluants. Chocat et al. (2022b) ont recensé 4 familles principales de règles possibles :

- Type 1 : Zéro rejet : Obligation de conserver sur la surface de l'opération d’aménagement la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies tant que la période de retour est inférieure à une valeur donnée ;

- Type 2 : Débit de fuite imposé : Possibilité de rejeter la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies (tant que la période de retour est inférieure à une valeur donnée) à condition que le débit de rejet ne dépasse pas une valeur de référence exprimée en valeur absolue (m3/h) ou en valeur spécifique (m3/h/ha) ;

- Type 3 : Abattement volumique : Obligation de conserver sur la surface de l'opération d’aménagement la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies pour lesquelles la hauteur totale précipitée est inférieure à p mm (ainsi que le volume produit par les p premiers mm pour les pluies plus importantes) ; aucune contrainte sur le débit maximum de rejet ;

- Type 4 : Double vidange : Obligation de conserver sur la surface de l'opération d’aménagement la totalité des volumes d'eau produits par toutes les pluies pour lesquelles la hauteur totale précipitée est inférieure à p mm (ainsi que le volume produit par les p premiers mm pour les pluies plus importantes) ; possibilité de rejeter le volume excédentaire à condition que le débit de rejet ne dépasse pas une valeur de référence exprimée en valeur absolue (m3/h) ou en valeur spécifique (m3/h/ha).

Choix des niveaux de protection en lien avec les niveaux de sollicitation pluvieuse

Données à connaître

Coefficient d'apport et surface active

Capacité d'infiltration

Données pluviométriques et climatiques

Espace disponible et objectifs d'implantation

Éléments de conception des ouvrages

Grandeurs à déterminer vis à vis du fonctionnement hydrologique

Différents dispositifs de restitution : infiltration, évapotranspiration, dispositifs à débit limité, dispositifs hydrauliques. Différentes grandeurs à déterminer : Volume total et volume de réserve, débit de restitution, durée en eau et temps de vidange, position systèmes de vidange, ... ; Liens avec les dimensions géométriques ; obligation de déterminer toutes les grandeurs en même temps.

Méthodes utilisables et critères de choix de la méthode

Utilisation de statistiques de pluie

Méthode des pluies

Méthode des volumes

Méthodes de simulation hydrologique

Critères de choix

Méthodes de conception et/ou méthodes de vérification et/ou méthode d'aide à la conception géométrique Tableau d'aide au choix en fonction de la nature du problème, des enjeux et la phase d'étude.

Autres éléments de conception à prendre en compte

Outils disponibles

Méthodes de conception et/ou méthodes de vérification et/ou méthode d'aide à la conception géométrique Tableau d'aide au choix en fonction de la nature du problème, des enjeux et la phase d'étude. Renvoi vers les outils gratuits d'aide au choix et d'aide à la conception : FAVEUR, OASIS, PARAPLUIE, URBIS : présentation domaine d'application et modalités utilisation.

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS