Limnimètre (HU)

Traduction anglaise : Limnimeter, Staff gauge

Dernière mise à jour : 09/09/2024

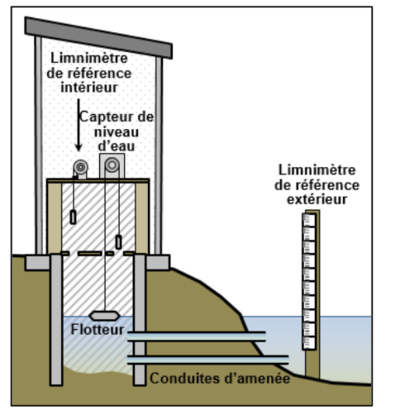

Appareil permettant de mesurer une hauteur d'eau dans un écoulement ou dans un plan d'eau, souvent utilisé pour déterminer des débits, soit par simple lecture (figure 1), soit par un dispositif automatique fonctionnant en continu.

Cet article fait partie d'une série plus complète sur l'hydrométrie et la débitmétrie dans les réseaux et dans les cours d'eau ; voir en particulier Limnimètre (HU) et Débitmétrie (HU). En plus des membres de l'association Eurydice, il a bénéficié de la relecture et des contributions de Nicolas Walcker (OTHU), de Mathieu Zug et de Matthieu Dufresne.

Éléments d'historique

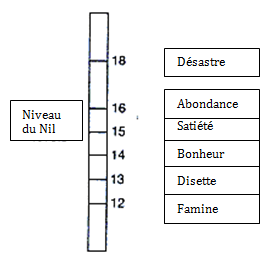

Le besoin de mesurer le niveau des cours d'eau est presque aussi ancien que celui des civilisations. On connait généralement les nilomètres, étagés sur toute la longueur du Nil et qui existaient déjà 3 000 ans avant notre ère (figure 2). Leur but était de prévoir l'importance et la gravité des crues, mais aussi la qualité probable des récoltes (figure 3). De même, les premiers relevés systématiques de niveau d’eau auraient commencé en Chine en 251 avant J.-C. sur un complexe d’irrigation (Lallement, 2021) et des dispositifs de mesure du niveau existaient dans les civilisations précolombiennes.

Si les nilomètres ont commencé à être installés dès l’époque pharaonique, ils ont aussi traversé les époques : Les romains ont développé leur réseau au début de notre ère, tout comme Muhammad Ali au début du XIXème siècle. Leur très longue histoire (plus de 5 000 ans), les a rendu tellement célèbres que certains considèrent le terme nilomètre comme un synonyme de limnimètre (voir par exemple l'article "nilomètre" de wikipédia et le nota).

En Europe, les premiers relevés systématiques de niveaux de crue, effectués sur des échelles graduées, sont beaucoup plus tardifs et datent du XVIIIème siècle (Seine à Paris en 1719, Elbe à Magdeburg en 1727, Rhin à Emmerich en 1770) (Lallement, 2021). Ces appareils nécessitent une lecture humaine.

En 1831, Henry Palmer conçoit le premier enregistreur en continu (appareil à flotteur avec enregistrement sur un graphique de papier, voir § "Mesurage de la hauteur d'eau par flotteur") ; son invention est installée dès 1832 sur la Tamise à Sheerness (Lallement, 2021). Au début du XXème siècle plusieurs autres capteurs permettant de mesurer la hauteur d'eau, dont les limnimètres bulle à bulle, sont inventés (UNESCO,1974).

L'enregistrement numérique (au départ sur cassettes magnétiques !) remplace progressivement les enregistrements papier à partir des années 1970 et la télétransmission des données se généralise à partir des années 1980. A la même époque de nouvelles techniques apparaissent (mesure d'un temps de parcours par ultrasons, puis par radar, mesure directe de pression par différents types de capteurs). Depuis les années 2010, par un curieux retour de situation, on redécouvre l'intérêt des échelles graduées surveillées par une caméra et un système automatique de lecture en continu de la hauteur d'eau.

nota : un produit du marché, a base de réglet numérique a été commercialisé dans les années 90 et avait également pris le nom de "nilomètre".

Intérêt de la connaissance de la hauteur d'eau

En hydrologie, la connaissance de la hauteur d'eau peut être intéressante en tant que telle, par exemple :

- pour connaître le degré de remplissage d'un ouvrage hydraulique (barrage, bassin de retenue, etc.) ;

- pour évaluer le niveau de déversement au-dessus d'un seuil (digue ou déversoir d'orage) ;

- pour évaluer la gravité d'une inondation ;

- pour piloter un ouvrage de gestion automatique (démarrage d'une pompe, fermeture d'une vanne, etc.) ;

- pour disposer d’une base de données de mesures ;

- pour suivre l’évolution des cycles de crues et de sécheresses et disposer d’une chronique de données sur plusieurs années ;

- pour disposer de chroniques de mesures permettant de faire des statistiques sur les périodes de retour des crues et des sécheresses ;

- pour évaluer les eaux parasites en réseau d’assainissement ;

- pour disposer de données permettant d’analyser les effets potentiels du changement climatique ;

- etc.

Cependant l'utilisation la plus fréquente de cette information consiste à permettre l'estimation d'un débit. Cet aspect est traité rapidement dans le § "Passer de la hauteur d'eau au débit", et de façon détaillée dans l'article débitmétrie.

Qualités à attendre d'un limnimètre et critères à prendre en compte pour son choix

Comme tout appareil de mesure, un limnimètre est caractérisé par des éléments propres à l'appareil lui-même ; les principaux sont les suivants :

- son domaine d’emploi ou étendue de mesure, caractérisée par les valeurs minimale et maximale que peut prendre la hauteur d’eau à mesurer.

- son incertitude maximale tolérée qui dépend elle-même de 2 éléments :

- la linéarité, caractérisée par la déviation maximale de la courbe d’étalonnage par rapport à une droite et exprimée en pourcentage de l’étendue de mesure ;

- l'hystérésis, qui rend compte de l’aptitude du capteur à fournir les mêmes valeurs du mesurande lorsque la hauteur d’eau augmente ou diminue ;

- sa vitesse de poursuite, qui correspond à l’aptitude du capteur à suivre les variations de la hauteur d’eau mesurée (et qui joue également sur l'incertitude) ;

- pour les appareils mesurant indirectement la profondeur (cas des appareils hors d’eau), la possibilité de caler la hauteur d’eau et la possibilité d'éliminer les échos parasites dus aux obstacles (comme les cunettes en assainissement).

Il faut noter, concernant la vitesse de poursuite, que la qualité du suivi des variations de la hauteur d'eau dépend de la fréquence avec laquelle le capteur est susceptible d'effectuer le mesurage, mais également de la façon d'exploiter les mesures. En effet, la présence de vagues, de turbulences ou de flottants impose généralement de moyenner plusieurs mesures instantanées pour obtenir une valeur représentative de la hauteur d'eau ; la façon d'effectuer ce moyennage joue donc également un rôle dans la qualité de la vitesse de poursuite.

Nota : En l’absence de moyennage, il est important d’intégrer ces variations de niveau dans l’estimation des incertitudes finales.

Les critères de choix de l'appareil doivent également tenir compte de son aptitude à conserver ses caractéristiques de fonctionnement nominales dans les conditions réelles d’utilisation. En hydrologie, et particulièrement dans les réseaux d'assainissement, ou lors de situations brutales, comme les crues, de nombreux éléments, tels que la température, l’humidité, la concentration de l’eau en matières dissoutes ou en suspension, les déchets transportés, les perturbations électromagnétiques, les ruptures d'alimentation électrique, etc., peuvent altérer les qualités du capteur et/ou affecter le mesurage.

Enfin, les limnimètres, comme tous les dispositifs métrologiques utilisés en hydrologie, doivent satisfaire à plusieurs contraintes importantes :

- ne pas perturber l’écoulement (ou être installés de façon à ce que la perturbation soit maîtrisée, par exemple il est possible de tranquilliser l'écoulement pour permettre la mesure, à condition que la perturbation reste strictement locale) ;

- être faciles à installer et à maintenir sans mettre en danger l’opérateur (facilité d'accès, possibilité d'alimentation électrique, possibilité de télétransmission des données, etc.) ;

- ne pas être trop exposés au vandalisme ;

- être résilients vis-à-vis des conditions parfois difficiles rencontrées in situ (variations de température, gel, etc.), particulièrement lors des événements climatiques intenses (foudre ou surcharge électrique, vent violent, montée brutale de l'eau, présence de débris dans l'écoulement, etc.).

Pour en savoir plus : voir la norme NF EN ISO 4373 de 2022.

Classification des appareils de mesure de la hauteur d'eau

En dehors de la lecture directe du niveau sur une échelle graduée (voir figure 1), différentes techniques permettent de mesurer une hauteur d’eau en continu. Bertrand-Krajewsjki et al. (2008) proposent de les classer en deux catégories principales :

- les techniques de mesurage direct de la hauteur d’eau :

- par flotteur ;

- par palpeur ou par plongeur (cités ici pour mémoire car très peu utilisés en hydrologie) ;

- par mesurage du temps de transit d’une onde (dans l’air - voir nota - ou dans l’eau) ;

- les techniques de mesurage indirect, avec lesquelles on détermine une grandeur reliée à la hauteur d’eau :

- par mesurage indirect de la pression ;

- par mesurage direct de la pression.

Nota : en étant rigoureux, un appareil aérien mesure la distance entre la surface et le capteur, ce type de mesurage n'est donc pas vraiment direct.

Mesurage de la hauteur d'eau par flotteur

Un limnimètre à flotteur est un appareil équipé d'un flotteur, placé dans un puits de mesure pour le protéger, qui suit les fluctuations du niveau d'eau. Le flotteur est relié à un câble qui va déplacer un curseur de façon proportionnelle au mouvement du flotteur ; ces déplacements vont être mesurés par un capteur de position (figure 4).

Il s'agit d'un dispositif mécanique très simple qui peut avoir une grande étendue de mesures (pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres) et une incertitude réduite (de l'ordre de 0,5% à 5 % de l'étendue de mesure, soit, en valeur absolue, de quelques mm à quelques cm dans les cas courants). Cependant, même si le flotteur est théoriquement protégé des débris transportés par l'eau, il est possible que certains parviennent à s'introduire dans le tube (souvent en période de basses eaux) et viennent gêner les déplacements du flotteur, voire le bloquer totalement.

Même si les techniques de mesurage par flotteur sont encore utilisées (en particulier dans les cours d'eau), elles tendent cependant à devenir anecdotiques par rapport aux autres.

Mesurage de la hauteur d'eau en utilisant le temps de transit d'une onde

Principes de fonctionnement

Le principe consiste à mesurer le temps mis par une onde pour effectuer un aller-retour entre sa source et la surface de l'eau. Différentes longueurs d'onde peuvent être utilisées :

- ondes acoustiques de fréquence inférieure à 20 kHz ;

- ondes ultrasonores de fréquence supérieure à 20 kHz ;

- ondes radar (ou micro-ondes) de fréquence supérieure au GHz ;

- ondes lumineuses de type laser.

Pendant longtemps les plus employées en hydrologie ont été les ondes ultrasonores. Les appareils utilisant les ondes radar sont apparus plus tardivement, mais ils sont aujourd'hui de plus en plus utilisés. Ils présentent en effet différents avantage, en particulier ils ne sont pas sensibles à la température. Ces appareils étaient plus onéreux il y a quelques années, mais l'utilisation de cette technologie pour des applications "grand public" (radar des véhicules en particulier) a permis de faire baisser les prix et ils sont aujourd'hui parfaitement compétitifs par rapport aux appareils à ultrasons.

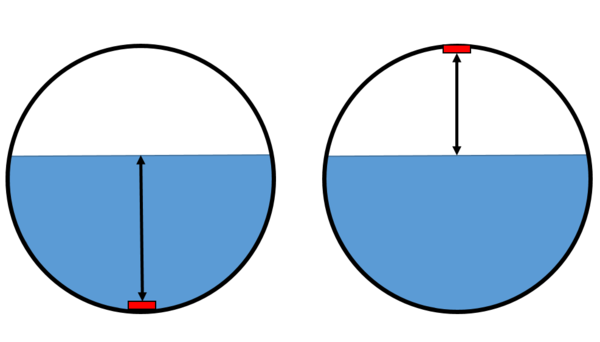

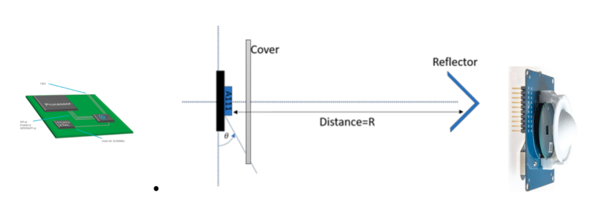

Quelle que soit la longueur d'onde utilisée, l'émetteur et le récepteur sont le plus souvent placés dans le même appareil. L'appareil émet par intermittence un faisceau d'ondes qui se propagent vers la surface de l’eau. Lorsqu’elles rencontrent l’interface air-eau, une partie de ces ondes est réfléchie vers le capteur qui fonctionne alors en réception et permet ainsi le mesurage du temps de transit aller-retour de l’onde. La distance séparant le capteur de la surface de l’eau est directement proportionnelle au temps de transit de l’onde et dépend de la célérité des ondes dans le milieu. Connaissant la géométrie du collecteur ou du cours d'eau et la position de l'appareil, on en déduit la hauteur d'eau, après étalonnage local. La source peut être aérienne, quelle que soit la longueur d'onde utilisée, (mesure du haut vers le bas, c'est le cas le plus fréquent) ou immergée dans le cas des ondes ultrasonores (mesure du bas vers le haut) (figure 5).

Éléments de technologie

Cas des sondes à ultrasons

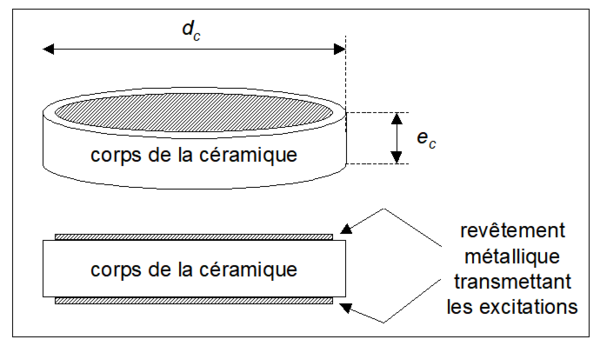

Les sondes à ultrasons sont constituées de céramiques rendues piézo-électriques et capables d'émettre des ultrasons lorsqu'elles sont soumises à une excitation électrique. Elles se présentent généralement sous forme de disque (Figure 6) et sont définies par deux caractéristiques principales : l’épaisseur $ e_c $ et le diamètre $ d_c $.

- L’épaisseur $ e_c $ de la céramique détermine la fréquence des ultrasons émis, laquelle conditionne la résolution du capteur et la directivité des ondes ;

- Le diamètre $ d_c $ joue également sur la directivité des ondes ultrasonores.

Cas des ondes radar

Dans le cas des sondes radar, le faisceau est émis par un composant électronique, puis focalisé par une lentille (figure 7). Les grandes fréquences utilisées (souvent supérieure à 24 GHz) présentent plusieurs avantages :

- grande vitesse de suivi, et quasi indépendance à la température de l’air,

- cône d'émission étroit, donc moins de problème d'échos parasites,

- possibilité de mesurer le niveau de l’eau sous une quantité minimale de mousse,

- très petite zone morte.

Ces appareils ne peuvent cependant être utilisés qu'en aérien.

Cas des capteurs aériens

Installation

Le choix d'une sonde aérienne (figure 8 et 9) constitue la solution la plus fréquente car l'appareil est moins exposé aux risques d'érosion ou de recouvrement par des déchets (ensablement, lingettes, feuilles mortes, etc.) ; de plus il y a généralement peu d'obstacles mobiles au-dessus de la surface (même si des flottants peuvent parfois perturber la mesure).

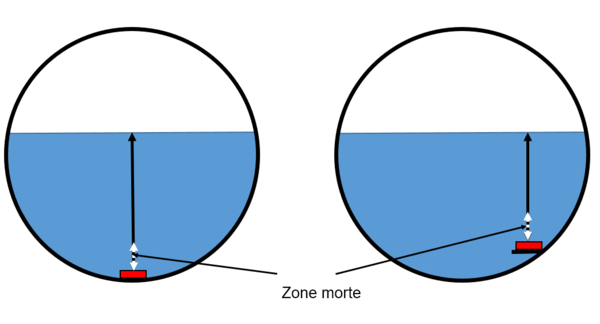

Pour les sondes à ultrasons, et lorsque la même céramique est utilisée en émission et en réception, il existe une distance de mesure minimale, comptée depuis la surface de l'appareil, de l’ordre d'une dizaine de centimètres, appelée "zone morte" ou "zone d’ombre". Cette distance est due au temps d’amortissement de la vibration de la céramique après son émission, temps nécessaire avant de pouvoir travailler en réception. Ce problème est très gênant en hydrologie urbaine. L’utilisation de céramiques distinctes pour l’émission et la réception permet de l’éviter et réduit la zone morte à moins de 1 cm. Une autre solution, dans le cas des réseaux d'assainissement, consiste à placer l'appareil dans une cheminée (à condition qu'elle soit centrée sur le collecteur). Cette solution permet également le mesurage des hauteurs d'eau atteintes en cas de mise en charge. L'interprétation des mesures est cependant difficile du fait de la grande variabilité des niveaux dans ce dernier cas.

Ce problème n'existe pas pour les sondes radar car la zone morte est très réduite du fait de la grande fréquence des ondes utilisées.

Nota : On peut également utiliser un renvoi d’angle et placer le capteur à l’horizontal ; L’onde viendra percuter une plaque à 45° pour permettre une mesure verticale de la hauteur d’eau.

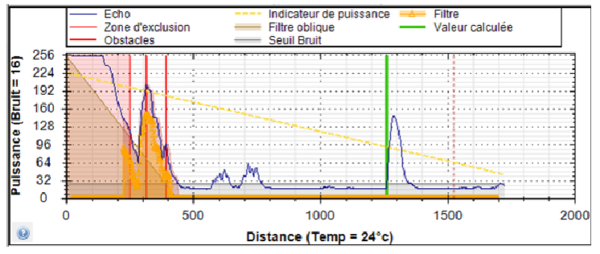

Dans les réseaux souterrains différents éléments constructifs (échelons dans un regard, banquette(s), parois des collecteurs étroits, etc.) peuvent provoquer des échos parasites, sources d'erreurs. Ces échos parasites peuvent être réduits en choisissant un cône d’émission le plus étroit possible, et donc une fréquence d’émission élevée. Certains capteurs possèdent également des fonctions d’étalonnage et de filtrage in situ permettant de les éliminer (figure 10).

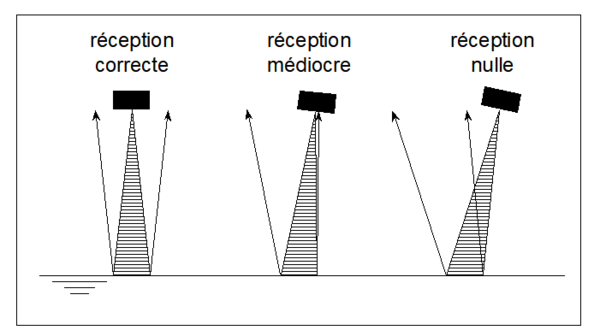

Une autre cause de mauvais fonctionnement provient de l’interface air-eau qui peut ne pas être plane ou parallèle au capteur. Dans ce cas le faisceau réfléchi peut ne pas atteindre correctement le capteur, ce qui provoque une atténuation, voire une perte, du signal (figure 11). Ce phénomène peut se produire si la sonde est mal installée (problème de parallélisme), lorsqu’il y a des vagues à la surface de l’eau ou lorsque la pente de la ligne d’eau fluctue fortement. Il est donc important de s'assurer que l'axe du faisceau est bien perpendiculaire à la surface de l'eau.

Pour en savoir plus sur l'installation des capteurs aériens : https://ondosense.com/fr/expertise-radar-usage-capteur-radar/tutoriel-radar-conseils-mesure-de-distance-avec-radar/

Incertitude due à la température

Une cause importante d'incertitude, spécifique aux sondes à ultrasons, est associée au fait que la célérité des ondes dans l'air augmente avec la température (relation $ (1) $). Il est donc conseillé de rajouter un capteur de température et d'effectuer une correction (ce que font la plupart des appareils du commerce).

avec :

- $ C_{us-air} $ : célérité des ultrasons dans l'air (m/s) ;

- $ θ $ : température (°K).

Nota : La température qu'il faudrait normalement prendre en compte pour compenser la célérité des ultrasons est la température moyenne de l’air entre l'appareil et la surface d’eau ; en pratique, celle-ci est rarement mesurée et on se contente le plus souvent d'utiliser une sonde de température intégrée dans l'appareil ; l’incertitude correspondante est donc fonction de la distance à mesurer et de l'homogénéité des températures entre la sonde et la surface de l'eau. Le problème est encore accentué dans le cas d’une pose de capteurs ultrasons en extérieur ; en effet, même si l'on prend la précaution de protéger la sonde de température du rayonnement solaire, la température mesurée par le capteur peut être assez différente de la température de l’air. Cette difficulté est également rencontrée pour les sondes installées dans les systèmes d’assainissement directement sous la plaque d’un regard d’accès ; la température mesurée par la sonde, qui correspond sensiblement à la température extérieure, peut aussi être très différente de la température de l'air à l'intérieur du réseau.

Ce problème n'existe pas pour les sondes radar, la vitesse de propagation des ondes de grande fréquence dans l'air étant très peu sensibles à la température.

Qualité globale à attendre

Quelle que soit la technologie, la distance maximale mesurable est de l’ordre de 30 m, ce qui permet de couvrir toutes les étendues de mesure généralement souhaitées en hydrologie.

L'évaluation de l'incertitude est plus délicate. Une sonde placée au-dessus de l’écoulement permet d’accéder à la hauteur d’eau en soustrayant la distance $ d_0 $ entre la sonde et le radier (ou parfois le niveau de crête d’un seuil) et la distance $ d $ entre la sonde et la surface libre.

- L’incertitude sur la distance $ d $ est en théorie celle annoncée par le fabricant de la sonde. La position d’une surface libre très tranquillisée pourra ainsi être mesurée avec une incertitude de 0.1 mm (pour une sonde de classe 1 et d’étendue de mesure de 1 m ; norme NF EN ISO 4373 de 2022). La surface libre mesurée étant souvent perturbée (vagues, mousse, flottants, etc.), il est raisonnable d’augmenter cette valeur constructeur pour en tenir compte et l'incertitude pourra donc être bien plus grande (plusieurs millimètres voire davantage) dans le cas d’un écoulement agité.

- L’incertitude sur la distance $ d_0 $ est liée à l’étalonnage du capteur après sa mise en place sur site. C’est ce qu’on appelle le zéro. Cette incertitude dépend essentiellement de la difficulté avec laquelle cette distance peut être mesurée (dans le cas d’un radier qui serait toujours sous l’eau) ou de la difficulté avec laquelle on sait repérer le niveau d’un seuil de déversement sous la sonde (en positionnant par exemple sous la sonde une plaque à la même altitude que le seuil de déversement). On peut estimer cette incertitude à quelques millimètres dans le cas d’un site très régulier (fond plat ou seuil inox bien horizontal), plusieurs millimètres voire davantage dans le cas d’un site avec un radier irrégulier ou un seuil présentant des irrégularités.

En conclusion, même pour les appareils du commerce correctement installés, il est préférable de considérer que l'incertitude de mesure est de l'ordre de 1 % de l’étendue de mesure de l'appareil, mais reste au mieux égale à 1 cm si l'étendue de mesure est inférieure à 1 m, de façon à tenir compte des autres sources d'incertitude (réglage du zéro, prise en compte du batillage, etc.) (Bertrand-Krajewski et al., 2008).

Nota : Faire procéder au zéro d’une sonde successivement, et de façon indépendante, par plusieurs personnes est en général un bon moyen d’estimer l’incertitude liée à l’étalonnage d’une sonde sur site.

Cas des capteurs immergés

Dans le cas d'un capteur immergé, la sonde est placée au fond, ou près du fond, de l’ouvrage (voir Figure 12). Ce type de solution ne concerne que les capteurs à ultrasons.

Cette solution présente plusieurs avantages :

- l’onde se propage dans l’eau, milieu dans lequel l’amortissement des ondes ultrasonores est beaucoup plus faible que dans l’air, ce qui permet d'utiliser des sondes émettant avec des fréquences plus élevées et d'améliorer la résolution tout en réduisant la zone morte (qui peut être ramenée à moins de 10 cm, même si la même céramique est utilisée en émission et en réception).

- les variations de température de l'eau sont plus faibles que celles de l'air et la compensation en température est plus efficace.

D'autres éléments peuvent cependant perturber les mesures :

- présence de sels dissous (en particulier sels de déverglaçage) dans l'écoulement qui peuvent modifier la vitesse de propagation des ondes dans le milieu ;

- écoulements très chargés en débris provoquant des échos parasites ;

- risques d'envasement du capteur, d'ailleurs amplifiés par la présence même de l'appareil (ces risques peuvent être réduits en installant ce dernier un peu au-dessus du fond, voir figure 7).

- vulnérabilité au passage des outils de curage des collecteurs ou des personnels ;

- risque d'accrochage de sacs plastiques, filasses, lingettes, ou autres objets susceptibles de fausser les résultats de mesure ;

- plus grande difficulté de maintenance.

Mesurage de la hauteur d'eau en utilisant le mesurage indirect de la pression

Le principe de cette famille de capteurs, de même que d'ailleurs que pour les capteurs mesurant directement la pression, consiste à mesurer directement la pression hydrostatique de la colonne d’eau et ainsi à relier simplement la pression à la hauteur d’eau.

Principes de fonctionnement

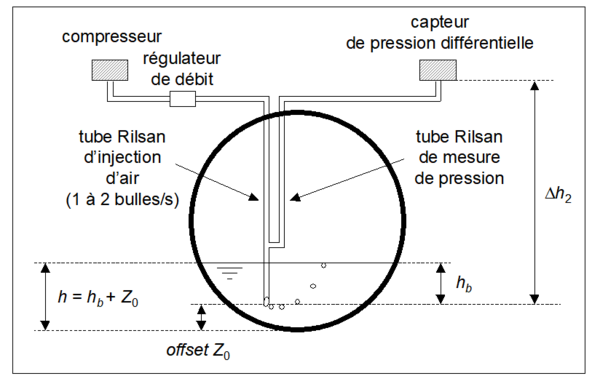

La technique du "bulle à bulle", est la plus ancienne pour mesurer en continu les hauteurs d'eau. Elle consiste à envoyer un débit d’air constant, au moyen d’un compresseur, dans un tube immergé de faible diamètre (type Rilsan de 4 à 6 mm) plongé dans l’écoulement. On mesure la pression de l’air envoyé qui équilibre exactement la pression de la colonne d’eau située au-dessus de l’extrémité du tube immergé (Figure 13). On règle généralement l’appareil pour un débit d’air de 1 à 2 bulles par seconde.

La pression du gaz envoyé par le système pneumatique est mesurée par diverses techniques : capsule anéroïde, balance de pression ou, plus récemment, capteur piézo-résistif (voir le § suivant).

Le tube de mesure de pression, situé dans le collecteur, conduit au capteur de pression qui doit être placé à une cote fixe et constante par rapport au radier.

Nota : Pour que ce type de mesurage fonctionne, il est nécessaire de garantir que la pression soit réellement hydrostatique. Dans le cas des écoulements ayant une courbure des lignes de courant associée à une vitesse non négligeable, cette approche n’est donc pas applicable.

Installation

Les dispositifs bulle à bulle s’installent relativement facilement aussi bien sur un cours d'eau naturel que dans un réseau d'assainissement. Dans ce dernier cas on peut les positionner dans un regard ou en extérieur, sans travaux particuliers, y compris dans les collecteurs de petits diamètres, en raison de leur faible encombrement.

Les principales précautions à prendre concernent le tube de bullage. Il faut en particulier veiller :

- à ce que son extrémité soit biseautée et positionnée de telle sorte que la bulle quitte le tube dans la direction de l’écoulement ;

- à ce que son extrémité soit placée :

- au-dessus du niveau connu ou prévisible des dépôts :

- mais suffisamment profondément dans l'écoulement pour qu'il soit en permanence immergé.

Avantages et inconvénients

L'étendue de mesure de ce type de technologie dépend de la pression d'air que peut fournir le compresseur. Celle-ci doit en effet être supérieure à la pression exercée par la colonne d’eau lorsqu’elle atteint la hauteur maximale que l'on souhaite mesurer.

La vitesse de poursuite est assez faible car il faut un certain délai pour que la pression du gaz soit en équilibre avec celle de la colonne d’eau. En cas de montée rapide du niveau, l’eau pénètre à l’intérieur du tube de bullage et il y a sous-estimation temporaire de la hauteur d’eau. L’inverse se produit en cas de descente rapide. Aussi les fluctuations rapides du niveau d’eau ne peuvent-elles pas être observées par le capteur. Pour éviter ce problème, il faut que la vitesse maximale de l’air dans le tube de bullage soit supérieure à la vitesse maximale de variation de la hauteur d’eau. On peut limiter cet inconvénient en augmentant la vitesse de bullage.

Les mesures peuvent également être perturbées en cas d’écoulement à forte vitesse (plus de 1m/s) avec une hauteur d’eau faible (moins de 5 cm). Dans ce cas, il peut se produire un phénomène d’aspiration des bulles d’air par le courant, ce qui fausse les résultats de mesure.

L’incertitude de mesure moyenne est généralement comprise entre 4 et 10 mm.

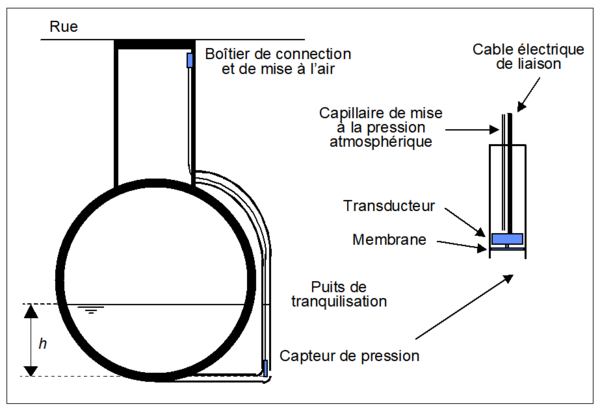

Mesurage de la hauteur d'eau en utilisant le mesurage direct de la pression

Principes de fonctionnement

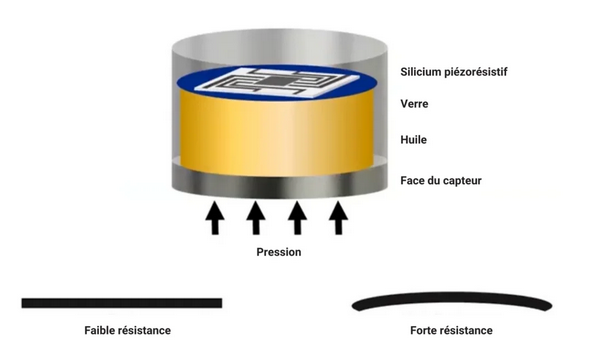

Le principe consiste à mesurer directement la pression hydrostatique de la colonne d’eau en utilisant un capteur de pression immergé. Le capteur comprend une membrane souple qui se déforme sous l’effet du poids de l’eau qui la surplombe. Cette déformation mécanique est transformée en grandeur électrique par un transducteur de pression relié mécaniquement ou hydrauliquement à la membrane.

Nota : Comme dans le cas précédent, pour que ce type de mesurage fonctionne, il est nécessaire de garantir que la pression soit réellement hydrostatique. Dans le cas des écoulements ayant une courbure des lignes de courant associée à une vitesse importante, cette approche n’est donc pas applicable.

Différents types de transducteurs

Différents types de transducteurs peuvent être utilisés :

- Capacitif : la membrane déplace l’une des plaques d’un condensateur par rapport à une plaque fixe, ce qui modifie la capacité du condensateur ; les capteurs de ce type sont précis sensibles et robustes mais ils sont volumineux et ont une étendue de mesure assez faible ;

- Inductif : La membrane induit une variation d’inductance dans un pont d'induction ou dans un transformateur différentiel ; l'étendue de mesure est importante mais les transducteurs de ce type sont sensibles à la température et fragiles ;

- Piézoélectrique : la membrane comprime un élément piézoélectrique (quartz par exemple), ce qui produit une tension électrostatique aux bornes de l’élément ; l'étendue de mesure est bonne de même que la stabilité mais le signal est faible ce qui réduit la précision ;

- Piézorésistif : La contrainte due à la pression exercée par la membrane modifie la résistance électrique d'un élément sensible (généralement du silicium) ; les capteurs de ce type sont sensibles, et présentent une bonne étendue de mesure et une faible hystérésis ; ce sont les plus utilisés en hydrologie (figure 14).

Capteurs ventilés ou non ventilés

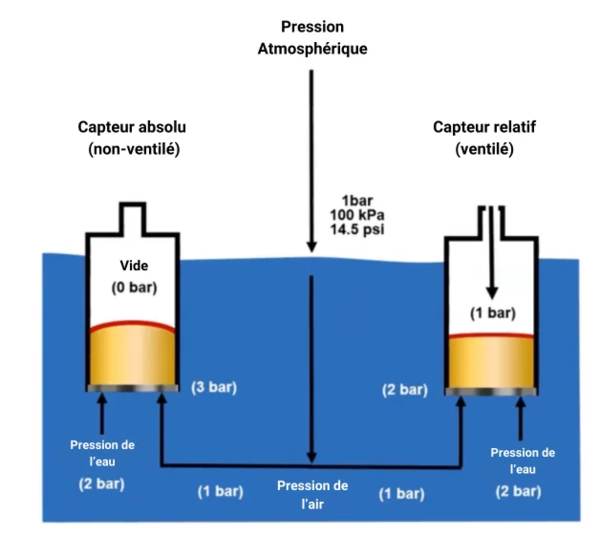

Il existe deux types de capteurs selon qu'ils mesurent la pression relative de la colonne d'eau seule ou la pression totale (pression atmosphérique + pression de la colonne d'eau) (figure 11) :

- les capteurs non-ventilés, dits à pression absolue : dans ce type de capteur, la face active du capteur est soumise à la fois la pression de l’eau et la pression atmosphérique, tandis que l’autre côté est un vide scellé ; pour obtenir le niveau d’eau à partir d’un capteur non ventilé il faut donc soustraire la pression atmosphérique.

- les capteurs ventilés, dits à pression relative : dans ce type de capteur, la seconde face du capteur est relié à l’atmosphère par un tube de ventilation (voir figure 15) ; la mesure du niveau d'eau est directe.

Les capteurs ventilés sont plus précis mais un peu plus compliqués à installer (voir § suivant) et réclament davantage de maintenance. L'un des risques est la présence d'eau (par inondation ou condensation) dans le capillaire de mise à la pression atmosphérique, ce qui nécessite souvent l'utilisation de sels dessicant à remplacer régulièrement.

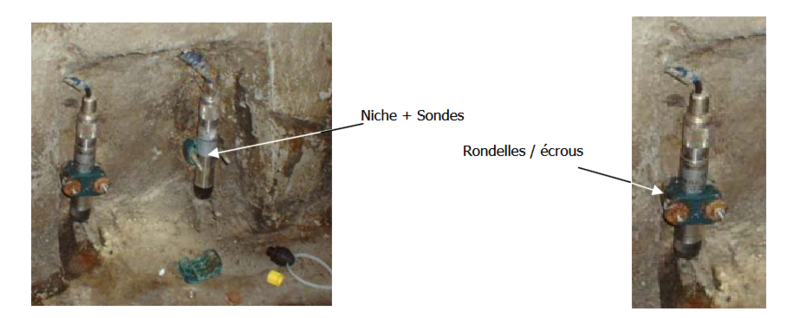

Installation

La pose de ce type de capteur nécessite un peu de génie civil, en particulier pour passer le chemin de câbles et le capillaire de mise à la pression atmosphérique (dans le cas d'un capteur ventilé) (figure 16). Quelques précautions doivent être prises (GRAIE, 2008) :

- prévoir (lorsque c’est réalisable) une niche ou un décaissement pour placer la sonde afin d'éviter qu'elle ne perturbe l'écoulement (figure 17) ;

- privilégier un positionnement vertical (pour le réglage du zéro) ;

- prendre soin à l'installation du chemin de câble (en particulier éviter les angles vifs) afin de ne pas détériorer le capillaire de mise à la pression atmosphérique.

Avantages et inconvénients

Ce type de capteur présente plusieurs avantages :

- il n'est pas sensible à la présence de matières en suspension ou de flottants dans l'écoulement;

- il permet de mesurer les mises en charge éventuelles ;

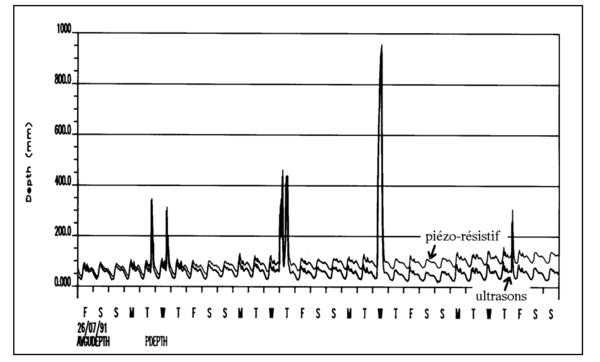

- il présente une zone morte réduite, de l'ordre de 1cm (il est cependant préférable de l'installer à une certaine hauteur en paroi pour éviter l'envasement) ;

En dehors du fait que son installation est un peu plus contraignante, son principal inconvénient est qu'il peut être sujet à dérive au cours du temps (voir figure 18), même si les capteurs ont été beaucoup améliorés au cours des 15 dernières années. Par ailleurs, le fait qu'il soit en contact avec l'effluent impose un peu plus de maintenance.

Autres types de capteurs

D'autres types de capteurs existent (détection du niveau par contact électrique par exemple).

L'un des plus prometteurs consiste à installer une caméra pour surveiller une échelle limnimétrique. Les images sont télétransmises et traitées par un logiciel capable de détecter automatiquement le niveau de la ligne d'eau. L'avantage principal de cette solution est que, en cas d'alerte, un opérateur humain peut venir contrôler l'image et confirmer la mesure en temps réel, ce qui est difficile avec les autres dispositifs. La sensibilité de ce type de solution dépend de la qualité de l'image télétransmise (la sensibilité étant égale à la taille du pixel) et de la distance entre la caméra et l'échelle surveillée.

Ces installations ne posent pas trop de difficultés pour les cours d'eau (sauf parfois un problème de distance entre l'échelle et la position possible de la caméra). En revanche elles sont plus compliquées à installer dans une conduite fermée, avec un risque d'arrachage de la caméra en cas de mise en charge. Il est donc souvent nécessaire de les mettre en place au niveau d’un ouvrage ou d’un regard d’accès.

Passer de la hauteur d'eau au débit

La mesure de la hauteur d'eau constitue parfois un objectif en soit, mais dans la plupart des cas, il ne s'agit que d'un moyen d'accéder à la valeur du débit

Plusieurs méthodes permettent de calculer le débit à partir de mesures de hauteur d’eau. Les plus simples sont directes, d'autres nécessitent un jaugeage préalable, enfin d'autres imposent une double mesure, de plus en plus souvent réalisée avec des appareils intégrés.

Toutes ces solutions sont présentées en détail dans l'article Débitmétrie (HU).

Intégration du limnimètre dans une station de mesures

Pour être utilisable(s) le(s) limnimètre(s), (ou les différents appareils de mesures en cas d'acquisition multiple), doi(ven)t être installé(s) dans une station de mesure qui va compléter les appareils de mesure par :

- un enregistreur local et/ou ;

- un système de télétransmission.

Une alimentation électrique (éventuellement locale : batterie, panneau solaire) est également nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'installation.

Depuis quelques années, les stations de mesure se simplifient et il existe aujourd'hui des systèmes de mesure complets, entièrement intégrés, qui assurent en même temps la mesure, l'enregistrement et la transmission en temps réel avec des alimentations électriques très réduites (souvent une simple pile électrique).

Bibliographie :

- GRAIE (2008) : Fiche Technique n°2 : Mesurage de la hauteur par capteur piézorésistif ; 2p. ; disponible sur http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/autosurv/FT2_Cpiezov2.pdf

- GRAIE (2018) : Fiche Technique n°6 : Calcul du débit à partir de la hauteur d’eau ; 2p. ; disponible sur http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/autosurv/F6_hautdebit_vu_GLK-v2.pdf

- Kerloc'h, J. (2024) : Comment mesurer précisément le niveau de l’eau ? L’utilisation des capteurs de pression ; disponible sur https://fr.sdec-france.com/comment-mesurer-precisement-le-niveau-de-leau-lutilisation-des-capteurs-de-pression/

- Lallement, C. (2021) : Une brève histoire de l’hydrométrie ; focus de l'article "Hydrométrie : mesurer les débits d’une rivière, pourquoi et comment ?" ; Encyclopédie de l'environnement ; disponible sur https://www.encyclopedie-environnement.org/zoom/breve-histoire-de-lhydrometrie/

- Moore, S. (2019) : Manuel pratique de levés hydrométriques : Mesure de niveau d’eau ; 35p. ; disponible sur https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/eccc/en37/En37-274-2019-fra.pdf

- UNESCO (1974) : trois siècles d'hydrologie scientifique ; Rapports de base présentés à l’occasion de la célébration du Tricentenaire de l’hydrologie scientifique, Paris, 9-12septembre 1974 ; 123p.; disponible sur https://library.wmo.int/records/item/68455-1674-1974-three-centuries-of-scientific-hydrology.

- Zug, M., Vazquez, J., Héraud, A., Le Strat, O. (2016) : Instrumentation Connectée pour l'auto-surveillance : concepts et retour d'expérience sur Clermont Communauté ; Conférence Novatech, 2016 ; 8p. ; disponible sur https://hal.science/hal-03322023/document

Pour en savoir plus :

- Bernard M. (coordinatrice) (2019) : Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales ; cahier 7 : Méthodes de mesure du débit ; Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec ; 321p. ; disponible sur https://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage/debit_conduit_ouvc7.pdf.

- Bertrand-Krajewski, J.-L., Laplace, D., Joannis, C., Chebbo, G. (2008) : Mesures en hydrologie urbaine et assainissement ; ed. tec et Doc, Lavoisier, Paris ; 292p. (épuisé).

- Ministère chargé de l’Environnement (2017) : Charte qualité de l’hydrométrie, Guide de bonnes pratiques, janvier 2017, 82 p. ; disponible sur https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/Schapi_Charte_hydro_P01-84_BasseDefinition_5Mo_.pdf

S'abonner à un flux RSS

S'abonner à un flux RSS